アレクサンドロス大王の東方遠征は、紀元前4世紀に地中海世界からインドに至る大規模な軍事行動でした。ここではどこまで進んだのかを、戦闘や経路、政治的背景やその後の影響と合わせて、旅のガイドのように親しみやすく案内します。距離や年表、現代の地名も示しているので、歴史地図を片手に読み進めてください。

アレクサンドロス大王の東方遠征はどこまで到達したのか

紀元前334年に始まった遠征は、エーゲ海を出発してアナトリア(小アジア)を経由し、ペルシア全土を制圧、さらに中央アジアを越えてインド亜大陸のパンジャーブ地方まで進みました。最終的に軍はインダス川流域近くで折り返しましたが、その到達範囲は古代世界の地図を大きく書き換える規模でした。

最東に到達した地点

アレクサンドロスが最東で到達したのは、ヒュダスペス川(現代のジェルム川/ビアス川に比定されることが多い)での戦い以降、パンジャーブ地方をさらに進んでインダス川支流域までの地域です。紀元前326年のヒュダスペスの戦いで王はプル王子(ポールス)を破った後、さらに東へ進み、インダス川流域の都市群や港湾地を視察しました。彼の軍はインダス下流には到達したものの、実際に再編成や大規模占領を行ったのは主にパンジャーブ付近まででした。

現代の地名で言えば、アレクサンドロスの最東到達点はパキスタン北東部のパンジャーブ州やジャムシェドプール近郊、さらに下ってシンド州の一部に接近したと考えられます。ただし正確な座標は史料や地名変遷で議論があり、どの支流を指すかで学説が分かれます。

到達後、彼はさらに東進する意向を示しましたが、多くの兵士が長期遠征の疲労と未知の地形、補給問題を理由に反発したため、インド以東への本格的な侵攻は行われませんでした。ここが東方遠征の「到達線」となります。

恒久支配と一時的征服の違い

アレクサンドロスの支配には二種類がありました。一つは都市や要衝を軍事拠点として永久的に抑える形で、もう一つは進軍の過程で敵軍や都を打ち破った後に通過・略奪する形です。恒久支配のケースでは、新たに設置したギリシア系植民都市(アレクサンドリア諸都市)や現地有力者を取り込む統治機構が見られます。これにより交易路や行政の拠点を確保し、統治資源を確立しました。

一時的征服の場合は、軍の補給線確保や一時的な政治的圧力を目的とすることが多く、直後に現地の反発や地理的障害で撤収する例もあります。特にインド方面では熱帯気候や長大な補給線、河川の複雑さが原因で長期的占領が難しく、アレクサンドロスは一部地域を経済的・軍事的に押さえつつ、恒久的な統治体制を広く構築するところまでは到達しませんでした。

占領後の統治は、都市建設や軍の駐屯、地元エリートとの婚姻や官職付与を通じて行われましたが、遠隔地ほど支配は弱く、死後のディアドコイたちによる分割で多くの領域が再編されていきます。

帰還を決めた理由

アレクサンドロスが東進を停止して帰還を決めたのは、複合的な要因によります。まず兵士たちの疲労と反発が大きく、何年にも及ぶ遠征での戦闘・行軍・移動は士気を著しく消耗させました。ヒュダスペス以降、軍は河川や熱帯の気候、疫病の危険といった新たな困難に直面しました。

次に補給線の延長が致命的になりました。インダス流域やパンジャーブの奥地に進むほど物資輸送が困難になり、馬や象を伴う軍隊の維持が重荷となりました。さらに、地元勢力の抵抗や政治的な不安も影響しました。

最後に、アレクサンドロス自身が帝国統治や新たな都市建設、後方の整理に心を砕く必要を感じたことも理由の一つです。遠征の延長は皇帝としての統治基盤を脆弱にすると判断したため、インドからの撤退と西方への回帰を決断しました。

地図で見る到達範囲

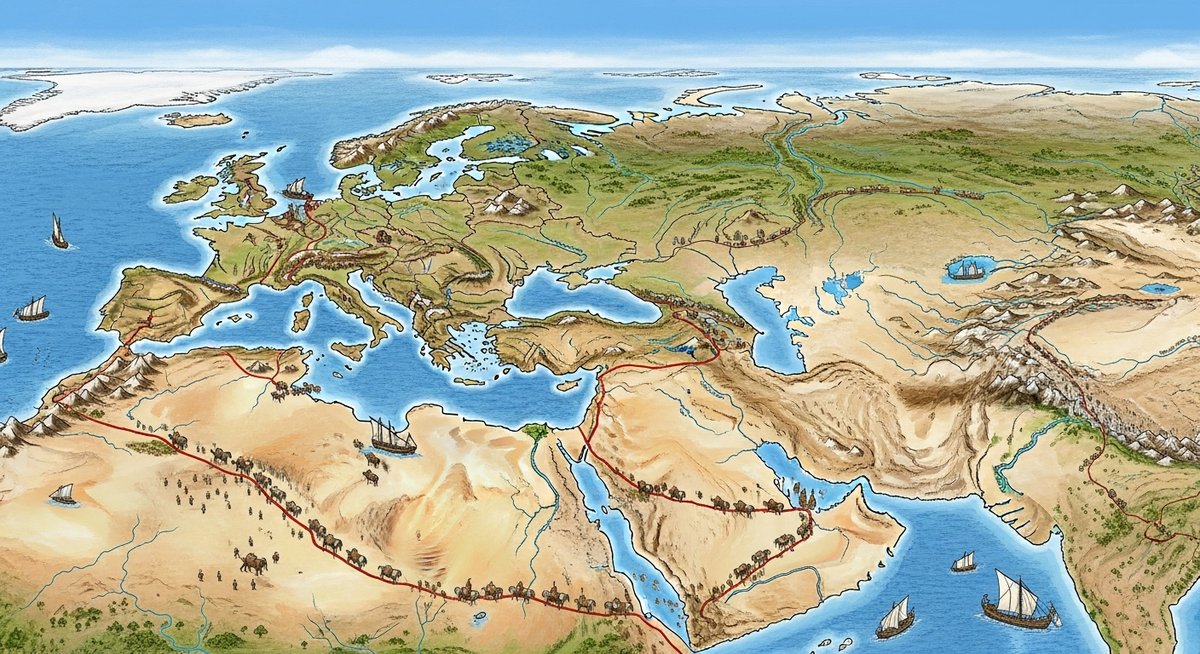

地図上で見ると、アレクサンドロスの遠征はエーゲ海沿岸を出発してアナトリア(現トルコ)を横断し、シリア・エジプトを経てメソポタミア(現イラク)まで到達しました。そこから東へ進み、ホルムズ海峡を越えずに内陸を北東へ向かい、中央アジアの山地縁辺を通ってパンジャーブに達しました。

もし現代地図に描くなら、ギリシャ北部からトルコ南部、シリア・レバノン海岸、エジプトのナイルデルタ、イラクのティグリス・ユーフラテス流域、イラン高原の西縁、アフガニスタン北部、パキスタン北西部のパンジャーブに至る線が含まれます。東端はインダス川上流域で、南はエジプトのナイルデルタが含まれ、総延長は数千キロに及びます。地図で追うと当時の移動の厳しさがよくわかります。

\憧れのあの高級ホテルも、今予約しようとしている航空券も!/

なんと、最大79%OFFで泊まれちゃう!

東方遠征が始まった背景と狙い

アレクサンドロスの遠征は単なる征服欲だけでなく、マケドニアとギリシャの政治的事情、父の遺志、そしてペルシアとの長年の敵対関係が複合して生まれました。遠征は外交・軍事・経済の目的を織り交ぜた戦略でした。

父フィリッポス2世の遺志

フィリッポス2世はギリシャ諸都市を統一し、ペルシア討伐を念頭に軍事基盤を整えたことで知られます。彼は強力な重装歩兵軍と騎兵を編成し、マケドニアの支配体制を確立しました。フィリッポスはペルシアへの遠征計画を立てていたものの、暗殺により実行できませんでした。

息子アレクサンドロスは父の計画を受け継ぎ、ギリシャ同盟(コリントス連盟)を背景に、ペルシア帝国への攻撃を正当化しました。父の残した軍制や外交網、また指揮能力を活かして遠征を成し遂げる土台を築いていたのです。

ギリシャ世界の政治状況

遠征当時のギリシャはポリス間の対立が続く一方で、マケドニアが覇権を握る形になっていました。アテネやスパルタといった都市国家は依然として文化的影響力を持っていましたが、マケドニアの軍事的優位が地域秩序を左右していました。

アレクサンドロスはギリシャ諸都市の反発を抑えつつ、彼らを後方安定のために統合しました。遠征はギリシャに対するマケドニアの覇権を固める手段でもあり、戦後に得られる富と奴隷、都市支配が帰還後の統治を助ける見込みがありました。

ペルシア帝国との対立

ペルシア帝国は当時、アナトリアからエジプト、メソポタミア、ペルシア高原、インド西部に至る広大な領土を支配していました。ギリシャ世界とは度重なる衝突があり、特にギリシャ諸都市への干渉や財政的圧力が敵対心を煽ってきました。

アレクサンドロスはペルシア軍の打倒を大義名分に掲げ、ペルシアの富と統治機構を手にすることで自国の基盤を強化しようとしました。ペルシア側の地方勢力を分断しつつ、帝国の中心へと攻勢をかける戦略が採られました。

アレクサンドロスの個人的野望

若き王は軍人としての名声と栄光を強く求めていました。古典古代の英雄叙事詩に憧れ、アキレウスのような偉業を模倣することが動機の一部でした。個人的な栄光追求は軍事的決断にも影響を与え、迅速な進軍や決戦を好む傾向が見られます。

また、遠征は彼にとって世界観を拡げる機会でもありました。植民都市建設や現地文化の取り込みを通じて、自らの帝国像を具体化しようとしました。これが征服地での合邦や現地貴族への融和政策につながっていきます。

行きたいところが詰まってます!

アルルの旅の愛読書。質の高い情報が満載♪

遠征の進軍ルートと年表

年表的には紀元前334年の小アジア上陸から始まり、数度の大規模戦闘を経てパンジャーブ到達、そして帰還へと至ります。ここでは主要な経路と年ごとのポイントを追っていきます。

小アジア上陸と初期戦

紀元前334年、アレクサンドロスはヒュムリュ山岸(ヘレスポントス)を渡り小アジアに上陸しました。最初の大きな戦闘はグラニコス河畔の戦いで、ここでペルシアの沿岸支配を崩しました。続いてイオニア沿岸の都市を味方につけながら内陸へ進み、アンケラオスやティレネのような要衝を抑え、アナトリアをほぼ制圧しました。

これらの勝利でアレクサンドロスは前線を安全にし、後方の補給線を確保してさらなるペルシア領内侵攻の基盤を築きました。上陸から1年ほどでアナトリアの主要都市を制し、次なるシリア方面へと進んでいきます。

シリアとイッソスでの戦い

紀元前333年、ペルシア王ダレイオス3世との大きな対決がイッソスで起きました。狭い海岸平野での戦闘はアレクサンドロスの騎兵と重装歩兵の機動力が生きる舞台となり、彼は決定的な勝利を収めました。ダレイオスは逃亡し、戦後にアレクサンドロスはシリア・フェニキア沿岸の都市を次々と確保しました。

この勝利はペルシアの西部領土を実質的に失わせ、アレクサンドロスに地中海沿岸の港を開放させる結果となりました。続くティルス包囲戦で海岸都市ティルスを落とすなど、沿岸支配を固めていきます。

エジプト遠征と都市建設

紀元前332年、アレクサンドロスはエジプトに到着し、地元民から歓迎されました。彼はナイルデルタにアレクサンドリアを建設し、重要な交易港として開発しました。エジプトでは神格化された扱いを受け、ファラオの地位も認められました。

エジプト遠征は彼に海上交易と穀物供給の確保をもたらし、後方の食糧基盤を安定させました。アレクサンドリアは後に東西貿易の要衝となり、ヘレニズム世界の文化的中心の一つへと発展しました。

メソポタミアからガウガメラへ

紀元前331年、メソポタミアでの決戦が続きます。ガウガメラの戦いではダレイオス軍を再び打ち破り、バビロン、スーサ、ペルセポリスといった帝国の中心を次々に掌握しました。このルートでアレクサンドロスはペルシアの統治機構や富を手に入れ、王の称号や行政制度の受け入れを進めました。

この段階でペルシア帝国は事実上崩壊し、アレクサンドロスは西アジアの広範な領域を支配することになります。彼は首都の占領を通して帝国の象徴的支配も確立しました。

中央アジアからインドへの移動

メソポタミアから東へ向かった行軍は、現代のイラン高原北部やアフガニスタン北部を経由して、ヒンドゥークシュ山脈の周辺を越えて中央アジアの平原へ進みました。そこからパンジャーブに入るために北東へ進路を変え、紀元前327–326年頃にインド西部へ侵入しました。

このルートは山岳や河川、砂漠といった多様な地形を通り、補給線の維持や現地勢力との交渉を必要としました。インド入り後はヒュダスペスの戦いなど幾つかの激戦を経て、最東端へと到達しました。

\行く前にチェックしないと損!/

今だけの最大5万円OFF数量限定クーポン!

主要な戦いが示す征服の広がり

アレクサンドロスの遠征は幾つかの主要戦により勢力圏を拡大しました。各戦いは地理的な到達点を示すと同時に、戦術や補給、政治的帰結をもたらしました。

グラニコス河畔の勝利

紀元前334年のグラニコス河畔の戦いは、アナトリア上陸直後の初戦で、沿岸ペルシア軍を撃破しました。この勝利により西アジア進入の足掛かりを得て、沿岸都市の占領や補給路の確保が可能となりました。河川沿いの地形を利用した戦術は、その後の速攻的進軍の基礎を作りました。

この戦いは同盟諸都市に対する威圧力となり、敵の戦力を北西に分断する要因にもなりました。初期の成功が士気を高め、次のイッソスでの決戦へとつながっていきます。

イッソスでの対面と結果

イッソスの戦いでアレクサンドロスはダレイオスと対面し、勝利しました。ダレイオスは逃走し、それがペルシア統治力の揺らぎを象徴しました。イッソス以降、東地中海沿岸の有力都市は次々とアレクサンドロス側に転じ、彼は後方の海上補給を確保しました。

この勝利は政治的にも意味が大きく、ペルシアの正統性に疑問符が付く一方で、アレクサンドロスの王権の正当性を高める結果になりました。

ティルス包囲戦の影響

ティルス包囲戦(紀元前332年)は海岸都市ティルスを攻略するための長期包囲戦でした。ティルスは島嶼に築かれた要塞都市で、陸続きにするために埋め立てを行い、数ヶ月にわたって攻城工事を続けて陥落させました。

この戦いは沿岸支配の重要性を示し、海上交易路確保と地中海東部での勢力基盤強化に寄与しました。さらに包囲戦後の対外政策や略奪は財政面でも大きな収穫をもたらしました。

ガウガメラでの決定的勝負

紀元前331年のガウガメラの戦いは決定的勝負で、アレクサンドロスは大軍を相手に勝利し、ペルシア帝国の中枢に切り込みました。この勝利でバビロンやペルセポリスが開かれ、アケメネス朝の実効支配は終焉を迎えます。

ここでの勝利は遠征全体の転換点であり、アレクサンドロスが「世界帝国」へと向かう道筋を確立しました。多くの行政資源と富を獲得したことで、軍の維持や新たな都市建設が可能になりました。

進軍が止まった地点と理由

進軍が実質的に止まったのはインダス流域の周辺で、兵士たちの反抗、補給の困難、地形や気候の厳しさが主要因です。ヒュダスペス以降、征服は局地的な支配と略奪に留まり、恒久支配網を築くには至りませんでした。

また、東方での長期占領は王自身の死後に統治が分裂するリスクも内包していたため、総合的な戦略判断として回帰が選ばれた面もあります。これにより遠征の到達点はインド北西部で止まった形になります。

インド遠征で到達した場所と軍の限界

インド侵攻はアレクサンドロスの遠征の最東端を示す重要な段階でした。そこでは戦いの勝利と同時に軍事的・補給的限界が明確になりました。

ヒュダスペスの戦いと成果

紀元前326年、ヒュダスペス川でプル王子軍と対決し勝利を収めました。アレクサンドロスは騎兵と重装歩兵を巧みに運用して敵を突破し、多くの戦利品や象を獲得しました。この勝利はインド西部の支配を確立する大きな一歩となりました。

しかし勝利後の占領には限界があり、地形や河川、気候に伴う行軍の困難さが目立ちました。地域の支配は一部都市と交通路に限られ、広範囲な恒久支配へと発展する余地は小さくなりました。

部下の反発と進軍停止

ヒュダスペスの戦い後、部下の兵士たちはさらなる進軍に強く反発しました。遠征の長期化、家族や故郷への帰還願望、未知の東方世界への恐れが背景にありました。

兵士たちの集団的な反発はアレクサンドロスにとって重大な政治的圧力となり、強行して前進すれば軍の分裂や反乱を招く危険がありました。戦略的・人事的判断として、彼は東進を断念して西へ方向転換することになります。

補給路と地形の困難

インド北西部やパンジャーブは河川網が複雑で、雨季には道がぬかるむなど移動に適さない季節性の問題がありました。さらに象や騎兵を維持するための飼料や水の確保が困難で、補給線は長大化すると脆弱になります。

遠征軍の輸送力は皮肉にも勝利を重ねるごとに負担が増し、補給の遅滞は軍の行動範囲を狭めました。気候病や補給不全は部隊の戦闘力低下を招き、進軍継続の障害となりました。

最東到達点の現代地名

最東到達点は概ね現代のパキスタン北東部、パンジャーブ州周辺に相当します。ヒュダスペス川の戦場は現在のジェルム(Jhelum)川の付近に比定され、アレクサンドロスの行軍はラホールやパンジャーブ平野の西縁まで到達したとされています。

インダス川下流域やさらに東への大規模侵攻は行われなかったため、現代のインド中部や東部に至ることはありませんでした。到達点はパキスタン北部から北西インドの国境付近が最も有力な見方です。

遠征の終わりとアレクサンドロスの最期

遠征は彼の死によって決着を迎えることになります。帰還後、バビロンでの統治計画を進める一方、突然の死が帝国の運命を変えました。

バビロンでの最期

紀元前323年、アレクサンドロスはバビロンで病に倒れ、短期間で死亡しました。バビロンは帝国の行政的中心として彼が統治計画や後継問題を検討していた場所です。死の直前には大規模な贈り物や祭事が行われ、王の病状は急速に悪化しました。

彼の死は準備の不十分な後継問題を露呈し、帝国内の統治基盤は脆弱なものとなりました。バビロンでの最期は、征服の成果を保つための政治的構想が未完に終わったことを示します。

死因に関する有力説

アレクサンドロスの死因については複数の説があります。マラリアや腸チフスなど感染症による急性病、傷の後遺症や過度の飲酒による内臓不全、さらには暗殺説といった説が存在します。

古代の記録は断片的であり、近年の研究でも結論は出ていません。症状の記載や病状経過の差異から、感染性疾患説が比較的支持される一方で、毒殺を示唆する記述も残されています。確定的な結論は得られていませんが、急速な容体悪化が共通点として伝えられています。

死後に起きた混乱の流れ

王の急死は後継者不在の危機を招きました。アレクサンドロスは明確な唯一の後継者を指名しておらず、即位の正統性をめぐる争いが勃発しました。側近や将軍たちは自らの地位を確保しようと動き、帝国の統治機構は不安定化しました。

この混乱は各地の総督や有力者が独自に権力を固めるきっかけとなり、中央集権的な統治は急速に崩れていきました。

後継者争いの始まり

アレクサンドロスの死後、ディアドコイ(後継者)と呼ばれる将軍たちが互いに勢力を争い始めました。最初は「誰が王位につくか」という問題でしたが、やがて帝国の領土分割と統治体制の問題へと発展しました。

最終的に大規模な分裂が進み、セレウコス朝、プトレマイオス朝、アンティゴノス朝など複数の王朝が成立します。これによりアレクサンドロスの帝国は地理的にも政治的にも再編され、古代世界の勢力図は一変しました。

遠征がもたらした変化とその後の領土動向

遠征は短期的には帝国の崩壊を招いたものの、長期的には文化や交易の広がりを生み、ヘレニズム時代という新しい局面を開きました。領土は分割された後も、ギリシア文化の影響は東方へ深く浸透しました。

ヘレニズム文化の広がり

アレクサンドロスの征服に伴い、ギリシア語やギリシア式都市形態、学問・美術が東方へ伝わりました。アレクサンドリアをはじめとする都市は学術・交易の拠点となり、言語や貨幣、建築様式が混交する文化圏が成立しました。

この文化的混交は「ヘレニズム文化」と呼ばれ、現地文化と融合して各地で独自の発展を遂げました。宗教や思想、科学の伝播も活発になり、後世のローマや中東文化に影響を与えました。

征服地の統治形態の変化

征服後、アレクサンドロスや後継者たちは現地の有力者を取り込みつつ、ギリシア系の都市を配置して行政の骨格を作りました。多くの地域では混合的な支配体制が採られ、ギリシア人植民者と現地住民が共存する場が生まれました。

税制や軍政、都市自治の導入により、従来の地方支配が書き換えられ、新たな統治様式が形成されました。これが地域によっては数世紀にわたり続いていきます。

ディアドコイによる分割と対立

アレクサンドロスの死後、ディアドコイ間の抗争で帝国は分割されました。セレウコス朝が西アジア・中央アジアの大部分を支配し、プトレマイオス朝はエジプトを拠点にしました。アンティゴノス家はマケドニア方面で勢力を保とうとしました。

この分割は断続的な戦争と同盟の連続を生み、勢力圏は流動的でしたが、結果的にヘレニズム世界という共通の文化圏が維持されました。各王朝は交易と学問を競い合い、地域的繁栄をもたらすこともありました。

東西交流の発展と影響

アレクサンドロスの遠征は東西交易路の接続を促し、物資や技術、宗教、思想の交流が活発になりました。シルクロードの初期的な発展や海上交易の拡大に寄与し、地中海と南アジアが経済的に結びつきました。

この交流は長期にわたり文化的影響を残し、後のローマ帝国やインド・中央アジアの王朝に対しても波及効果をもたらしました。東方との人的・物的な往来が増えたことで、世界観自体が変わり始めたのです。

遠征の到達点と残した影響

アレクサンドロスの東方遠征は地理的に言えばパキスタン北西部からパンジャーブ、メソポタミア、エジプト、地中海東岸まで広がりました。彼の征服は短期的には分裂を招いたものの、ヘレニズム文化と東西交流の基盤を作り、古代世界の構図を大きく変えました。地図を片手に彼の足跡をたどれば、そのスケールと影響力の大きさを実感できるはずです。

旅を大満喫したいなら、やっぱり

充実の内容の「まっぷる」が頼りになります♪