最期の出来事は不明な点が多く、史書や考古学の調査、現代の科学解析が混ざり合って議論が続いています。この記事では、当時の記録や発掘結果、科学的検査の成果を手がかりに、始皇帝の死因として挙がる説とその根拠、証拠の限界を整理していきます。読みやすく区切って、歴史の謎に近づいてみましょう。

始皇帝の死因は水銀中毒が有力だが複数の要因

始皇帝の死因は単一の結論にまとまっておらず、水銀中毒の可能性が広く議論されています。ほかにも病気や毒殺、長年の過労やストレスによる体調悪化など、複数の要素が重なったと見る研究者が多いです。史料の記載と考古学的証拠を合わせて検討すると、一つの原因だけで説明するのは難しいことがわかります。

史記が伝える最期の場面

司馬遷の『史記』は始皇帝の最期を詳しく伝えています。記述によれば、始皇帝は東方巡幸の途上で体調を崩し、徐々に弱っていったとあります。具体的には、巡察中に病に倒れ、咳や発熱、昏睡といった症状を見せたと記されます。死去の直前には側近の動きや後継者に関する混乱も描かれており、宮廷内の人間関係が大きな要因になった描写もあります。

史記は後世に撰述されたため、逸話や語り口が混じっている可能性がありますが、当時の政治的状況や出来事の大筋を知るうえで重要な一次史料です。読み手は記述の背景にある筆者の視点や編集意図を踏まえて、細部の真偽を見極める必要があります。

不老不死を求めた薬と水銀の記録

史書には始皇帝が不老不死を願い、仙薬や長生薬を求めた記録が残っています。道士を重用し、海を渡って薬材を探す使者を送ったことや、各地で処方を試したことが伝えられています。その薬の中には水銀や水銀化合物が含まれていた可能性が高いとされます。

当時の錬丹術や長生不老の思想では、金属や鉱物を用いることがあり、水銀は「水銀を飲むと長生きする」といった信仰に結びついて使われることがありました。史料の記述と、後世の医学書や道教文献を照合すると、始皇帝の服用はかなり頻繁だったことが示唆されます。これが慢性的な水銀暴露につながった可能性が議論されています。

墓周辺で報告された水銀痕跡

現代の考古学調査では、咸陽近郊の秦始皇陵周辺で土壌中の水銀濃度が高いという報告が複数あります。1960年代以降の調査で、陵墓の上や周辺で通常土壌より高い水銀が検出され、これは内部に水銀が大量に存在したという伝承と符号すると注目されました。

ただし、測定は場所や深さ、採取時期によってばらつきがあり、保存や汚染の問題も考慮する必要があります。水銀が本当に副葬品や構造物由来なのか、あるいは後世の活動によるものかを区別するには更なるデータが要ります。それでも水銀の存在自体は、史料の記述と合わせて水銀暴露の可能性を支持する重要な手がかりです。

水銀中毒で現れる主な症状

急性でも慢性でも水銀中毒はさまざまな症状を引き起こします。神経症状としては震え、頭痛、意識混濁、易怒性、記憶障害などが現れます。消化器症状では嘔吐や腹痛を伴うことがあり、腎障害や呼吸器症状が進行すると致命的になる場合もあります。

史書に記された始皇帝の声のかすれや体調不良、意識混濁、幻覚や錯乱の描写は、水銀暴露で見られる神経症状と重なる点があるため、専門家の間で水銀中毒説が注目されてきました。ただし、同じ症状は他の感染症や代謝疾患でも生じ得るため、単独で決定打にはなりません。

暗殺説や病死説が残る理由

史料には宦官や側近、政治的対立に関する記述が多く、これが毒殺や暗殺の説を生んでいます。始皇帝の体調悪化の背景に人物間の陰謀があったと読む向きは古くからあります。また、感染症や脳血管疾患などの自然死を示唆する記述も見つかるため、病死説も支持されます。

史料の曖昧さや物的証拠の不足が、複数説を消えない理由です。水銀痕跡は水銀暴露を示唆しますが、直接的な因果関係を立証する決定的な証拠とはなっていません。したがって、総合的には複合的な要因が絡んでいたと見るのが妥当です。

\憧れのあの高級ホテルも、今予約しようとしている航空券も!/

なんと、最大79%OFFで泊まれちゃう!

史料が伝える始皇帝の最期と信頼性

史書にある記述の信頼性を評価するには、記述の成立過程や筆者の立場、他史料との比較が必要です。時間を置いて書かれたものほど史実と伝承が混じる傾向があるため、慎重な読み取りが求められます。ここでは主要史料を整理し、それぞれの特徴と注意点を解説します。

史記の記述を整理

『史記』は始皇帝の治世と死を体系的にまとめた代表的な史料で、事件の連続性や人物の行動を詳述しています。司馬遷は多くの史料を参照して編纂しましたが、政治的な評価や道徳的な観点から物語が脚色された可能性も指摘されています。

具体的な場面描写や会話風の記載は読み物としての魅力を高めますが、その分、事実と逸話の境界が曖昧になりやすい点に留意する必要があります。成立から時間が経っているため、一次資料の誤りや伝承の挿入が混入していることが考えられます。

他の古い記録との違い

『史記』以外にも漢代や後世の書物に始皇帝の最期に関する記述がありますが、細部に違いが見られます。一部資料では病状の描写が異なり、また登場人物の動機付けや出来事の順序にも食い違いがあることが確認されています。

こうした差異は、情報源の違いや地域的伝承、編集者の意図によるもので、単純にどれが正しいかを決めるのは難しいです。複数の記述を照らし合わせることで、共通する要素と後世の脚色を分けて考える手がかりになります。

伝承と脚色が混ざった可能性

始皇帝という巨大な人物像は、後世にさまざまな伝承や物語の題材となりました。政治的プロパガンダや宗教的イメージを反映して、史実が誇張されることもあります。特定の場面や登場人物の行動は、伝承の影響で強調されやすい傾向があります。

文学的な表現や寓話的な要素が差し込まれることで、史料は史実と物語の中間的な性格になります。これが史料批判を必要とする理由です。

記録の成立時期と筆写の問題

古代の史料は多くが何度も筆写を経て伝わりました。筆写過程での誤写や削除、加筆が起きることは避けられません。また、成立時期が事件から遠い場合、当時の一次記録が失われ、後世の記憶や伝説に頼る比率が高くなります。

その結果、日付や人物名、出来事の順序に不確かさが残ることがあります。これにより、史料そのものの信頼度を慎重に評価する必要があります。

近現代の史料批判の視点

近現代の研究では、文献学的手法や比較史料学、地域史の成果を使って史料を分析します。史料の成立過程や引用関係、文体の特徴を精査することで、どの程度事実に近いかを判断しようとする動きが広がっています。

これにより、伝承や脚色を検出し、史料間の矛盾を説明する枠組みが提供されてきました。始皇帝の最期に関しても、こうした批判的検討が議論の精度を高めています。

行きたいところが詰まってます!

アルルの旅の愛読書。質の高い情報が満載♪

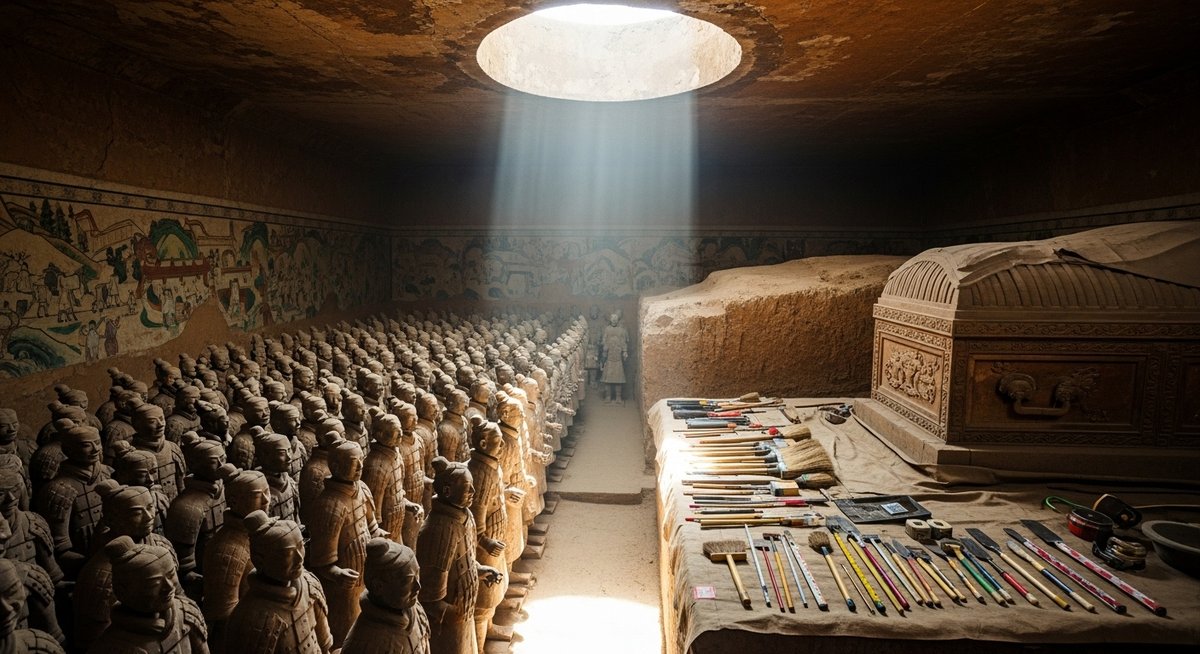

考古学と科学調査が示す証拠と限界

考古学的発見と科学分析は、史料の記述を補完する重要な手段です。ただし遺体が出土していないことや、保存や採取の問題から限界もあります。ここでは陵墓周辺での調査結果や検査方法の信頼性、注意点を紹介します。

陵墓周辺の水銀測定結果

発掘調査や土壌分析で、始皇陵周辺の土壌から高濃度の水銀が検出された報告があります。特に1960年代以降の調査で、墓域内やその周辺で通常土壌よりかなり高い値が出た地点があり、内部に水銀を満たしたとする伝承と関連づけられてきました。

それでも測定値は地点によってばらつきがあり、採取時の方法や分析装置の感度、時期の違いが結果に影響します。複数の研究チームによる再測定や比較が進められており、総合的に評価する必要があります。

土壌分析と検出の信頼性

土壌中の水銀測定は技術的に可能ですが、採取の深さや採取点の選定、試料の保存状態で結果が変わります。また、現代の大気汚染や農業活動、工事など人為的な汚染が後世に付加されることもあります。

そのため、水銀濃度の高さをどの程度当時の埋葬物由来と断定できるかは慎重な議論が必要です。重ねて測定し、年代測定や他元素との関連を検討することで信頼度を高める取り組みが行われています。

遺体不在がもたらす制約

始皇帝の遺体はまだ発掘されておらず、直接的な人骨や組織を調べられないため、死因を特定する上で大きな制約になります。現代の法医学的手法が使えないため、外部の土壌や副葬品、史料に頼る比率が高くなります。

遺体が出土しない理由の一つに、陵墓の保護や政治的配慮があり、全面的な発掘が行われていないことも関係します。このため、死因の確証を得るのは難しい状況です。

水銀拡散の自然要因と解釈の注意点

地下水の流れや地質学的な要因で水銀が移動・蓄積する場合もあり、初期埋納物とは無関係に高濃度が観察されることがあります。気候や土壌の化学反応によっても水銀の化学形態が変わり、検出の難易度が変わります。

こうした自然要因を考慮せずに単純に埋葬時の状況と結びつけると誤った結論に至る可能性があります。検査データは地質学的背景と併せて評価する必要があります。

実験や再現研究の示すこと

実験室で水銀の拡散や土壌中での挙動を再現する研究が行われ、どのくらいの量の水銀がどのように検出されるかの目安が得られています。これにより、出土土壌の値が埋葬品に由来する可能性の有無を議論しやすくなりました。

ただし実験条件は現地の複雑な環境を完全には再現できないため、あくまで参照情報として使うべきです。実験成果は他の証拠と照合して、総合的に判断する材料になります。

\行く前にチェックしないと損!/

今だけの最大5万円OFF数量限定クーポン!

毒殺や暗殺説はどこまで説得力があるか

始皇帝の死をめぐっては、宮廷内の陰謀や暗殺が原因だったという説が古くからあります。ここでは、史料に描かれた人物関係や物的証拠の有無、現代の見方を整理します。

宦官や側近による毒殺の主張

一部の史料や後世の伝承では、宦官や側近による毒殺が示唆されています。宮廷内で権力を握る側近が後継者問題をめぐって暗躍したとされ、始皇帝の急死が彼らの行動と結びつけられることがありました。

しかし、史料はしばしば登場人物の動機を断定的に記す一方で物的証拠は乏しいのが実情です。そのため、記述だけで毒殺を決めつけるのは難しく、政治的な中傷や後世の脚色が混じっている可能性を考慮する必要があります。

趙高や李斯の関与をめぐる議論

趙高や李斯らの名が始皇帝の死やその後の混乱に結びつけられることが多く、特に趙高は後の政変で重要な役割を果たします。史書では彼らの陰謀や策動が描かれ、暗殺説に説得力を与えることがあります。

ただし、彼らの行動をどこまで始皇帝の死と直接結びつけるかは議論の分かれるところです。史料の記述には因果関係の明確な証拠が乏しく、後世の評価や政治的恨みが影響した可能性も指摘されています。

記録に見える矛盾とその意味

各史料間で時系列や登場人物の描かれ方に矛盾があることは、暗殺説の検討において重要な問題です。矛盾は伝承の混入や意図的な改変を示す一方、複数の出来事が重なっていたことを示す場合もあります。

矛盾を単に史料の信頼性低下と見るのではなく、異なる立場や視点からの記述の反映として読み解くことが求められます。これにより、なぜ暗殺説が生まれたかを理解しやすくなります。

物的証拠の有無と評価

毒物の直接的な検出や証拠となる遺物が見つかっていないことが、暗殺説の弱点です。水銀検出はあるものの、特定の毒物投与を示す決定的な物証は確認されていません。したがって、暗殺説は史料上の推測や動機付けの説明力に依存する部分が大きくなります。

物的証拠が出ない現状では、暗殺説は排除も証明もできない状況にあります。

暗殺説が広まった背景

暗殺説が広く語られる背景には、皇帝という絶対権力者の突然の死が政治的混乱を招いたこと、また後世の反秦感情や物語化のプロセスがあります。噂や伝説が史料の中で強調されることで、暗殺の物語は人々の関心を引きやすくなりました。

このため、説の流布は史実そのものよりも歴史観や文化的な文脈に影響されている点も重視すべきです。

始皇帝の死が秦にもたらした変化

始皇帝の死は単なる一人の死亡に留まらず、国家構造や権力分布に大きな影響を及ぼしました。ここでは後継争いから政権崩壊に至る流れと、制度や伝承に与えた影響を整理していきます。

後継者争いの流れ

始皇帝の死後、後継者の問題が直ちに表面化しました。史料によれば、正式な後継体制が十分に整わないまま宮廷内の決定がなされ、権力を持つ者たちが互いに利害を争いました。この混乱は統治の空白を生み出し、地方の反発や軍の独立性を助長することになりました。

こうした後継者争いは中央集権体制の脆弱さを露呈し、短期間で政権が揺らぐ一因となりました。

各地での反乱と政権の崩壊

始皇帝死後、各地で反乱が相次ぎました。重税や強制労働による不満、豪族の復権願望などが背景にあります。これらの反乱は迅速に拡大し、中央軍の統制が効かなくなった結果、秦政権は短期間で崩壊への道をたどりました。

特に挙兵した勢力が広範囲にわたって連鎖的に起きたことが、滅亡の決定的な要因となりました。

軍と行政の指揮系の混乱

始皇帝の急死により、軍と行政の指揮系で意思決定が滞りました。命令系統が不明瞭になり、地方軍や戍守部隊が自律的に動く場面が増えました。この混乱は出兵や補給、統制面で致命的となり、反乱勢力の攻勢を許した要因になります。

中央集権は形式的には維持されていても、実際の統治力は急速に低下しました。

秦滅亡までの時間軸

始皇帝の死から秦滅亡までは極めて短期間でした。史書によれば、数年以内に政権は瓦解し、楚漢戦争へと続く混乱の時代が到来します。この短い時間軸は、体制の脆弱性と緊張状態が潤沢に存在していたことを示しています。

時系列で見ると、重要な決断や反乱が連鎖的に発生し、政権の回復が困難だったことがわかります。

歴史評価と伝承の変化

始皇帝の死とその後の出来事は、後世の歴史評価や伝承に大きな影響を与えました。支配者の暴政や豪華な建設事業といった側面が強調される一方、中央集権や法制度の整備など肯定的な評価も語られてきました。

こうした二面性は、始皇帝をめぐる物語が時代や社会の価値観によって再解釈され続けていることを示しています。

まとめ 始皇帝の死因の主な見方と残された課題

始皇帝の死因については、水銀暴露の可能性が強く示唆される一方、病気や暗殺など複数の要因が絡んだ可能性も否定できません。史料は豊富ですが成立過程や脚色の影響があり、考古学的証拠は有力な手がかりを提供するものの遺体不在や検査の限界が重なっています。

今後はより精密な土壌分析や出土品の科学的検査、必要に応じた慎重な発掘調査が進めば、更に判断材料が増えるでしょう。それまでは史料と科学の両面から慎重に手がかりを積み上げることが重要です。

旅を大満喫したいなら、やっぱり

充実の内容の「まっぷる」が頼りになります♪