イタリア北部のヴァルカモニカ渓谷は、数万点におよぶ岩絵が残る場所です。訪れると石に刻まれた線や人影、動物の姿が時間を超えて語りかけてくるようで、歩きながら発見する楽しさがあります。ここでは効率よく回るコツや観察のポイント、見学時のマナーやアクセス方法まで、現地で役立つ案内をわかりやすくまとめました。

ヴァルカモニカの岩絵群の楽しみ方

ヴァルカモニカは広範囲に散らばる岩絵スポットの集合体で、短時間から一日かけて回るコースまで選べます。各所で雰囲気が違うので、行き先を絞って計画するのが楽しむコツです。岩絵は保存のため保護設備がある場所とむき出しの場所があります。案内板や地図でポイントを確認し、歩く距離や高低差に合わせてルートを設定しましょう。山道や石段がある所も多いので歩きやすい靴と水分を忘れずに持って行くと安心です。また、同じ図像でも刻みの深さや風化の具合で見え方が変わるため、ゆっくり観察すると新しい発見があります。時間に余裕があるなら複数のサイトを比較すると、特徴の違いがより楽しめます。

まず目に入る代表的な柄

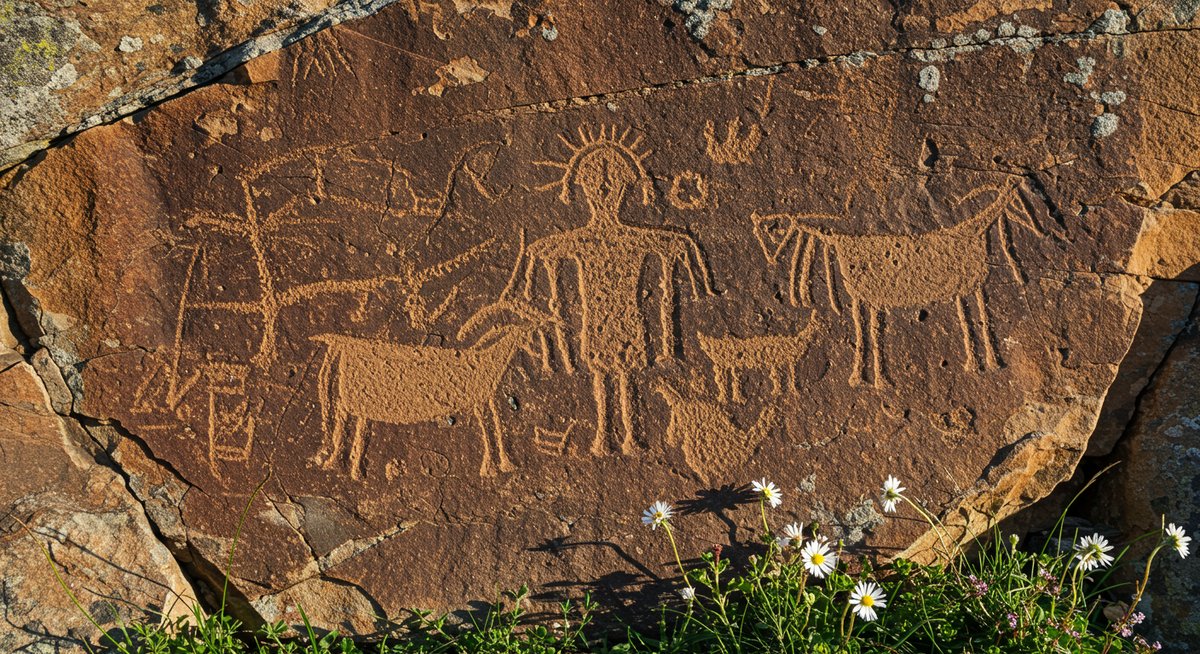

ヴァルカモニカで真っ先に目に付くのは、人型のモチーフと渦巻き、武器や道具といった象徴的な図像です。人型は棒人間のような単純な線で表されるものもあれば、装飾や持ち物が付いた複雑なものもあります。渦巻きや同心円はエネルギーや祭礼、あるいは地形を示すものと考えられてきました。動物図像はシカや牛、時に山羊のような姿で描かれ、狩りや家畜との関係を想像させます。こうした図像はまとめて見ると生活や儀礼、社会構造を示す手がかりになります。近づいて刻み跡を観察すると、どの道具で刻まれたか、同じ図柄が繰り返されているかなども読み取れます。写真を撮るときは角度を変えて影を利用すると細かい線が見えやすくなります。

短い滞在で回るルート例

滞在時間が限られる場合は、主要スポットを絞って効率よく回りましょう。午前中にナクアネやセラディナなど人気のあるサイトを訪れ、午後は近くの小さな岩場を一つか二つ回るのがおすすめです。公共交通を使う場合はバスの本数が少ないので時刻表を事前に確認して余裕を持った行程を立ててください。車を利用できるなら主要サイトの駐車場を利用してループを組むと効率的です。歩く距離が長くなる場合は途中で休憩できるカフェや見晴らしの良い場所をルートに入れておくと疲れをためずに回れます。冬季や雨天はアクセスが制限される場所もあるので、当日の天候情報をチェックして代替案を用意しておくと安心です。

小さな作品の見つけ方

大きな岩壁に目がいきがちですが、足元や側面の小さな岩にも興味深い図像が刻まれています。視線を落としてゆっくり歩くと、小さな円や点線、単純な人影が見つかります。木陰や苔の下に隠れていることもあるので、無理に触らずに視点を変えながら探してみてください。双眼鏡や持ち運びしやすいルーペがあると細部が確認しやすくなります。小さい図像は保存状態が良いことも多く、制作時の道具跡が残っている場合もあります。見つけたらスマホで位置を記録しておくと、後で他のスポットとの比較や振り返りに役立ちます。

写真撮影の基本ルール

写真撮影はほとんどの場所で可能ですが、接触や保護柵の越えは禁止されています。フラッシュは表面を痛める恐れがあるので避けましょう。ガラスや柵越しに撮る場合は反射に気をつけ、角度を変えて陰影を活かすと線が際立ちます。三脚は他の見学者の通行を妨げる場合があるので、設置場所は周囲に配慮して選んでください。撮影時は図像の全体像とクローズアップを組み合わせると後で見比べやすくなります。写真をSNSに上げる際は場所の詳細を伏せる配慮を求められる場合がありますので、現地の掲示に従ってください。

混雑を避ける時間帯

観光シーズンのハイシーズンは午前遅めから午後にかけて混み合います。早朝の開場直後や夕方の時間帯を選ぶと人が少なく、落ち着いて見学できます。特に週末や祝日は混雑しやすいので、可能であれば平日に訪れるとゆっくり回れます。観光バスが到着する時間帯は一度に多数のグループが来るため、その前後を外して行動するのが賢明です。天候の良い土日はピクニック気分の家族連れも多くなるので、静かに観察したい場合は曇りの日や午前早めの時間帯を検討してください。

\憧れのあの高級ホテルも、今予約しようとしている航空券も!/

なんと、最大79%OFFで泊まれちゃう!

岩絵群が伝える古代の生活と文化

岩絵は過去の暮らしぶりや社会の様子を伝える大切な資料です。どの時代に描かれたかで表現やテーマが変わり、集団の移動や環境変化、技術の移り変わりが読み取れます。描かれた図像には狩り、農耕、祭礼、戦闘など日々の営みが織り込まれており、複数の層にわたる制作痕跡が残ることで長期間にわたる利用がうかがえます。保存のされ方や刻み方の違いを比較すると、時代ごとの道具や表現法の変化が見えてきます。現地では案内板や博物館の展示を合わせて見ると理解が深まります。

作品が作られた時期区分

ヴァルカモニカの岩絵は先史時代から鉄器時代まで、長い期間にわたって作られました。最も古い層は新石器時代に遡るとされ、単純な線刻や抽象的な形が多く見られます。その後、青銅器・鉄器時代にかけて人物や動物、戦闘や儀礼を描く図像が増え、より細かな表現が現れます。各時代の層は重なり合って存在することが多く、後世の刻みが上書きされる形で残ることもあります。年代を特定するには図像の様式や地層、関連する考古資料の照合が行われており、博物館の解説で概略をつかむと見学が楽しめます。

動物表現と狩りの風景

岩絵に描かれた動物は主にシカやウシ、山羊などで、狩りの場面や追跡の線が添えられていることがあります。矢や投槍、犬の伴走などが描かれる場面は、狩猟が重要な生活基盤だったことを示しています。群れで移動する描写や追い込みの様子から、どのような狩法が行われていたかを推測できます。動物の比率や配置は季節性の示唆にもつながり、狩猟と採集、のちの家畜化の進展を読み取るための鍵になります。描かれた動物の姿勢や大きさに注目すると、動きのある場面を楽しめます。

人物像に見る生活の様子

人物像は単純な棒状の図から装飾や持ち物のある詳細な像まで多様です。武器や楽器、衣服のように見える線が描かれていることもあり、社会的役割や身分、職能の違いを示唆します。集団で円陣を作る場面や行列、狩りの隊列などは共同作業やコミュニティの結びつきを感じさせます。人物の大きさや位置関係からリーダーや重要人物を表現している可能性もあり、各図像を照らし合わせると当時の社会構造や生活リズムが浮かび上がってきます。

宗教や儀礼が示唆される描写

特定の図像群や繰り返し出現するシンボルは祭礼的な意味合いを持つと考えられています。円形や渦巻、手を広げるような人物像は集合や祈りに関係する場面の可能性があります。一列に並んだ人物や動物の行列は季節行事や通過儀礼を示しているかもしれません。岩絵は単なる図記録ではなく、集団の記憶や信仰の場として使われたと見る研究者も多く、近接する祭祀跡や遺物と合わせて考えることでより豊かな解釈が得られます。

生活用具や交易の痕跡

岩絵には道具や乗り物、加工行為を表す図像もあり、当時の技術や生業を知る手掛かりになります。舟や車輪に見える線、刃物や器具の形状が描かれることから、移動手段や交易の存在を推測できます。外部の素材やスタイルの影響が見られる場合は、域外との交流があった可能性があります。近隣出土品との比較で、どのような物資が使われていたか、交易経路がどこに伸びていたかなどのヒントを得られます。

行きたいところが詰まってます!

アルルの旅の愛読書。質の高い情報が満載♪

代表的な観察スポットとアクセス方法

ヴァルカモニカには複数の保存サイトが点在し、それぞれ見どころが異なります。ナクアネやセラディナ、チェンモのような主要スポットは案内設備や駐車場が整っていて訪れやすい一方、街道沿いの小さな岩場では人影が少なく落ち着いて観察できます。移動手段や季節によってアクセスの利便性が変わるため、事前に開場情報や交通手段を確認しておくと安心です。主要駅からのバス便やレンタカーでの回り方、駐車場位置などを把握しておくと行程がスムーズになります。現地の観光案内所で最新の地図を入手するのもおすすめです。

ナクアネの岩壁の特徴

ナクアネは刻画数が多く、保存状態の良いパネルが並ぶことで知られています。広い岩面に密集して図像が刻まれており、同じ図柄の繰り返しや変種を観察しやすい場所です。説明板や遊歩道が整備されているので歩きながら各図像の違いを比較しやすく、小グループでの見学に向いています。岩壁近くは日の当たり具合で見え方が変わるため、午前中に訪れるとラインがはっきり見えることが多いです。駐車場や便益施設が整っているので初めて訪れる人にも安心です。

セラディナとベドリナの魅力

セラディナとベドリナは地形に沿った刻画が特徴で、岩の凹凸を利用して図像が配置されています。視点を変えながら見ると図像の立体感が感じられ、斜面全体を使った構成が楽しめます。アクセスは歩道や階段を使う箇所があり、歩きやすい靴が必要です。ベドリナは比較的静かな環境で、ゆっくり探索しながら小さな発見を楽しめるスポットです。周囲の景観も美しいので、観察の合間に周辺の自然を楽しむのもよいでしょう。

チェンモ国立公園の案内

チェンモ国立公園は保護が進んだ主要サイトの一つで、来訪者向けの展示や解説が整っています。訪問者センターで地図や展示を確認してから現地を回ると、図像の年代や様式が理解しやすくなります。歩道は整備されており、見学ルートが明示されているため安心して回れます。展示室では出土品や研究成果の解説があることが多く、見学後に背景知識を補充するのに役立ちます。入場料や開館時間が設定されている場合があるので事前に確認しておきましょう。

各サイトへの行き方のコツ

公共交通を使う場合は最寄りの駅やバス停からの接続を確認して、往復の時刻表をプリントしておくと安心です。レンタカーがあると複数サイトを半日で回ることができ、周辺の風景も楽しめます。駐車場から見学地点までの歩行距離があることが多いので、荷物は軽くまとめておくと楽です。地元の観光案内所や宿で最新の交通情報や臨時の規制情報をもらうと、現地での移動がスムーズになります。

現地の案内表示の見方

各サイトには図像の説明板や地図が設置されており、見学ルートや禁止事項が記されています。解説はイタリア語を基本とするものが多いので、英語表記があるか事前に確認するとよいでしょう。案内板には図像の分類や推定年代が示されていることがあるため、歩きながら参照すると理解が深まります。表示には保護の理由や接触禁止の注意書きも含まれているので、指示に従って安全に見学してください。

\行く前にチェックしないと損!/

今だけの最大5万円OFF数量限定クーポン!

見学の準備と現地での過ごし方

観察に向く服装や持ち物、体力配分を考えておくと当日の行動が楽になります。靴は滑りにくいトレッキングシューズやスニーカーが向いています。暑い季節は帽子と水分補給、寒い季節は重ね着で体温調整できる装備があると安心です。薬や絆創膏などの簡単な救急セットも携帯しておくと安心です。現地では歩く距離や登り下りがあるため、無理のないペースで観察を楽しんでください。

服装と歩きやすさの配慮

岩場や山道が多いため、しっかりグリップのある靴を選んでください。長袖・長ズボンは日焼けや擦り傷、虫刺されの予防になります。雨上がりは岩が滑りやすくなるため、滑り止めの付いた靴やトレッキングポールがあると安心です。荷物はリュックにまとめ、手が自由になるようにしておくと転倒時にも手を使えます。サングラスや帽子は日差し対策として有効です。

季節別のおすすめ時間帯

夏は早朝か夕方が涼しく観覧に適しています。正午は日差しが強く疲れやすいため、涼しい時間帯に訪れるのがおすすめです。春と秋は日中の温度が穏やかで歩きやすく、野の花や紅葉と合わせて景色を楽しめます。冬は寒さや積雪でアクセスが制限される場所があるため、訪問前に閉鎖情報を確認してください。いずれの季節も天候が変わりやすい山間部なので、防寒や雨具の用意があると安心です。

ガイドと解説を活用する方法

現地ガイドや博物館のスタッフに声をかけると、図像の背景や発見の経緯、保護の取り組みについて詳しく教えてもらえます。ガイド付きツアーは見落としがちな小さな図像や重要な視点を教えてくれるのでおすすめです。英語やイタリア語のガイドが一般的ですが、事前に日本語対応の可否を確認しておくと安心です。ガイドは道順や安全面のアドバイスもしてくれるので、初めての訪問には心強い存在です。

子連れや高齢者への配慮

小さな子どもや高齢者がいる場合は、歩行負担の少ないショートコースを選ぶと無理なく回れます。休憩場所やトイレの位置を事前に確認しておくと安心です。ベビーカーが使えない場所も多いので、抱っこ紐を用意するか、段差の少ないルートを選んでください。高齢者には階段や急な登りがあるコースを避け、日陰やベンチの多い場所を回ると負担が軽くなります。

写真撮影と持ち帰りの扱い方

撮影はルールを守って行い、岩面に触れたり落書きしたりすることは絶対に避けてください。採取や粉の持ち帰りは禁止されています。遺跡の一部を持ち帰ることは法的にも道徳的にも許されません。撮影データは個人用に楽しむのが基本ですが、学術目的で利用する場合は事前に管理機関に相談してください。現地の指示に従い、大切な遺産を次世代に残す姿勢で見学しましょう。

保存と研究にかけられる取り組み

岩絵の保存には日々の保全作業と先端技術の活用が求められます。風化や植生の影響、観光による傷みを防ぐための対策が進められており、記録作業やデジタル化も進行中です。地域の博物館や大学、研究機関が連携して調査や保存計画を推進しており、外部からの支援や参加の機会もあります。見学者としてできることは、ルールを守り、情報発信の際に場所や過度の誘導を避けることです。そうした配慮が長期的な保全につながります。

記録とデジタル化の取り組み

高解像度の写真撮影や3Dスキャン、GISを用いたマッピングが進められており、劣化の追跡や研究資料の蓄積に役立っています。デジタルデータは現場の保存負担を軽減するとともに、遠方の研究者や一般の人がアクセスできる形で共有されています。これにより研究の進展や教育利用が広がり、保全活動の重要性を広く伝える手段ともなっています。

保存作業の方法と抱える課題

保存作業では、植生の除去や排水改善、保護柵の設置など物理的対策が行われますが、風化や気候変動による影響は長期的な課題です。化学的な処置は慎重に行う必要があり、表面を変えてしまわないよう専門家の判断が求められます。また、観光と保護のバランスを取るためにアクセス制限をどう設けるかが常に議論されます。資金や人員の確保も継続的な課題です。

研究機関と地域の連携事例

地元自治体、博物館、大学が協力して保存計画や教育プログラムを展開している事例がいくつかあります。学校向けの見学プログラムや地域ガイドの養成、公開講座などを通じて地域住民の理解を深め、保護意識を高める取り組みが行われています。地域経済と遺産保護を両立させるためのモデルづくりが進んでいます。

ボランティアや市民参加の機会

清掃活動や簡易な調査の補助、来訪者向けの案内サポートなど、ボランティア参加の窓口が設けられていることがあります。参加条件や作業内容は団体ごとに異なるため、事前に募集情報を確認して申し込んでください。地域と連携した活動に参加することで、遺産保護の重要性を身近に感じることができます。

保護と観光の両立に向けた工夫

入場者数の管理やルートの分散、見学時間の制限などを組み合わせることで、負荷を減らしながら観光の受け入れを続ける工夫がなされています。解説パネルや展示で訪問者の理解を促すことも重要で、教育的な取り組みが観光マナー向上につながっています。訪れる側は掲示やスタッフの指示に従い、長く遺産が残るよう配慮してください。

旅で持ち帰るヴァルカモニカの岩絵群の魅力

ヴァルカモニカは石に刻まれた物語が身近に感じられる場所です。刻みの線や人影は遠い時代の息遣いを伝え、自然の中で時間の重なりを実感できます。じっくり歩きながら目で追うと、単なる絵以上の文化や暮らしの断片が見えてきます。保存への配慮を忘れずに訪れることで、その魅力を未来にも残すことができます。旅の思い出としては、見つけたお気に入りの図像や現地で聞いた話、展示で学んだことを写真やメモに残しておくと良い記録になります。

旅を大満喫したいなら、やっぱり

充実の内容の「まっぷる」が頼りになります♪