世界遺産検定1級に挑戦するなら、まずは試験の特徴と自分の弱点を見極めましょう。範囲が広い一方で、戦略的に学べば合格は十分に狙えます。ここでは試験の概要から直前対策まで、現地で使えるヒントをガイド感覚でお伝えします。

世界遺産検定の1級の難易度は高いが対策で合格可能

世界遺産1級は知識の幅と深さを同時に問いますが、対策を組めば合格ラインに届きます。出題傾向を把握して学習を組み立てれば、効率よく得点できます。学習は優先順位をつけることが重要で、まずは基礎知識と日本の登録遺産を固めると安定して点が取れます。

ここで紹介する方法は、短期間で点数を底上げする役に立つやり方を中心にしています。過去問で出題パターンをつかみ、写真や地図に慣れる訓練を重ねることが合格への近道です。勉強の進め方は後半でスケジュール例も紹介しますので、自分の生活リズムに合わせて調整してください。

合格点はおおむね7割前後である

試験の合格点は年度や回によって変動しますが、概ね7割前後が目安です。科目ごとの配点や難易度により必要得点は上下しますが、全体で70%程度を確保できれば安心です。

ただし、項目ごとの得点バランスを考えることが重要です。得意分野で満点近く取りつつ、苦手分野はケアレスミスを減らす努力をしましょう。模試や過去問で実際に点数を出しておくと、本番での目標設定がしやすくなります。定期的に自己採点を行って合格ラインとの差を確認してください。

合格の鍵は基礎知識と日本の遺産の確実な得点

基礎知識の定着と日本の世界遺産の確実な得点が合格を左右します。問題の出題は国内遺産が比較的取りやすく配点も大きめですから、まずは日本の遺産を確実に押さえておくと合格率が上がります。

学習の順序としては、①登録年や所在地、主要な価値(何が評価されたか)を覚える、②関連する歴史背景や建築様式・素材などの基礎知識を補強する、という流れが効率的です。写真問題対策としては、外観特徴や並び構造を視覚で覚えておくことが役立ちます。

出題範囲の広さが最大の難関である

1級は出題範囲が非常に広く、世界各地の文化・自然遺産、関連する歴史や保護の概念まで問われます。単に名前を覚えるだけでは足りず、背景や類似する遺産との違いを理解しておく必要があります。

対策としては分類ごとにまとめノートを作り、共通点と相違点を表にして整理する方法が有効です。地域別・時代別・様式別に分けて覚えると、類似の出題で迷いにくくなります。重点を絞ることで、広い範囲でも効率的に学べます。

画像を使った暗記で効率よく覚えられる

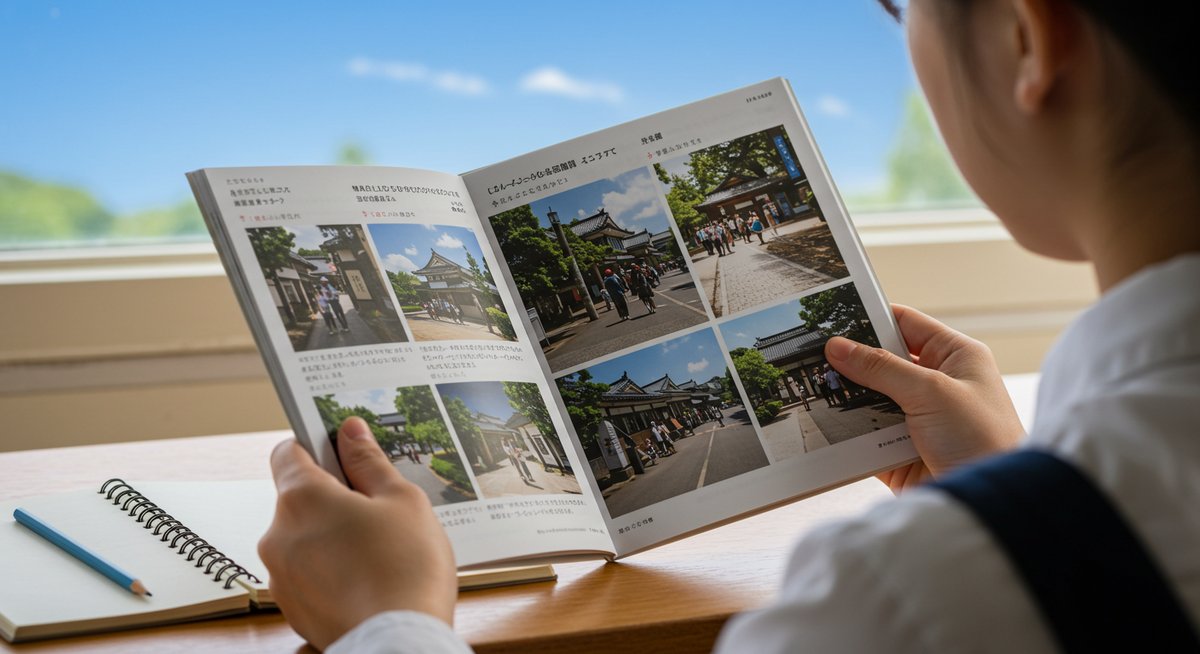

世界遺産は見た目が特徴になることが多いので、写真で記憶する学習法が非常に効果的です。遺産ごとに写真を集め、特徴的な部分(屋根の形、装飾、地形など)をメモしておくと識別力が上がります。

スマホでフォルダを作り、よく出る遺産はスライドショーで繰り返し見る習慣をつけましょう。カード形式で表に遺産名、裏に写真と評価ポイントを書くフラッシュカードも有効です。視覚情報と文字情報を結びつけると記憶が定着しやすくなります。

過去問反復で出題傾向をつかむことが重要

過去問は出題傾向を掴む最短ルートです。形式や問われ方、頻出のテーマを把握して反復演習することで、本番での対応力がぐっと上がります。間違えた問題は繰り返し復習して、なぜ間違えたかを分析しましょう。

過去問を年度別に解いて傾向の変化を確認することも効果的です。類似問題が頻出する分野は重点的に補強し、時間配分の練習も兼ねて本番形式で解く訓練を積んでください。

\憧れのあの高級ホテルも、今予約しようとしている航空券も!/

なんと、最大79%OFFで泊まれちゃう!

試験の概要と出題形式を把握する

試験の形式や科目構成を把握しておくと、学習の優先順位がはっきりします。まずは試験で何が問われるかを確認し、配点や時間配分を想定して学習計画を立てましょう。ここでは出題形式の特徴や科目ごとの配点イメージを紹介します。

形式を知っておくと、どの分野で得点を稼ぐべきか見えてきます。特に時間の使い方や見直しの順序は本番での点差を生みやすい部分です。過去問で形式に慣れておくと当日の安心感が違います。

試験の科目と配点の基本を理解する

1級では複数の分野が出題され、文化遺産と自然遺産に加え、保護の考え方や登録過程に関する知識も含まれます。配点は分野ごとに割り振られており、総合得点で合否が決まる仕組みです。

学習の際は、配点が高い分野や自分の得意分野を先に固めると効果的です。科目が苦手でも基礎的な出題で得点できるようにしておくと、全体の安定感が増します。公式の試験要項で最新の配点を確認することを忘れないでください。

問題形式は選択式が中心である

問題は選択式が中心で、四肢択一や複数選択などが多く出ます。写真や地図を見て答える出題も多く、視覚情報を正確に読み取る力が求められます。記述式は少ないため、言葉の暗記より識別力を高める訓練が有効です。

選択式は誤答を消去法で潰していくテクニックが使えます。選択肢ごとのつじつま合わせや年代、場所の不整合をチェックする練習を重ねると正解率が上がります。

試験時間と問題数の目安を確認する

試験の時間配分は年度ごとに若干の変動がありますが、問題数は多めで時間はタイトに感じることが多いです。時間内にすべて解く練習をしておくことで、本番での焦りを減らせます。

模試や過去問を本番と同じ時間で解くと、どのセクションに時間がかかるか明確になります。時間内完答が厳しい場合は、先に点が取りやすい問題を解く順序を決めておくとよいでしょう。

合格率と合格基準の変動を押さえる

合格率は回によって変わりますが、1級は比較的合格率が低めです。年度ごとの合格率や合格基準の変動をチェックして、自分の学習目標を調整すると安心です。傾向を見れば、どの分野が難化しやすいかも分かってきます。

過去の合格者の勉強時間や学習法も参考になります。自分の進捗を合格率や基準に照らし合わせて柔軟に学習計画を修正してください。

過去問から見る出題の特徴を探る

過去問を年代別に分析すると、頻出テーマや形式の変化が見えてきます。写真識別や地図問題、保護に関する倫理的な設問が増えている年もあり、傾向はチェックしておきましょう。

気になる分野は過去問で繰り返し確認し、誤答の傾向をノートに残すと復習が効率的です。出題の「型」を体に覚えさせることが、本番での安定した得点につながります。

行きたいところが詰まってます!

アルルの旅の愛読書。質の高い情報が満載♪

1級の難しさはどこから来ているか

1級が難しいと感じられる理由は複数あります。範囲の広さ、識別を求められる問題、暗記負担の大きさなどが主な要因です。これらを分解して対策すれば、難易度は乗り越えられます。

勉強は量だけでなく質が重要です。効率よく覚える工夫や、弱点を補う学習ルーチンを作ることで、合格に近づけます。以下で具体的な難点と対処のポイントを紹介します。

出題範囲の量と知識の深さが増す点

1級では扱う遺産の数や関連知識が大幅に増え、単なる名称暗記では太刀打ちできません。歴史的背景や構造、評価された理由などを理解しておく必要があります。

対策としては、分野ごとにノートを分け、重要事項を短くまとめることをおすすめします。関連する書籍や図版で補強し、定期的に復習サイクルを回すと忘れにくくなります。

写真や地図の識別問題の比重が高い点

写真や地図を見て場所や遺産名を当てる問題が多く出題されます。視覚情報を瞬時に判断する力が求められるため、日常的に画像で学ぶ習慣をつけると効果的です。

実践の学習方法としては、遺産ごとの代表的なアングルを覚える、似た外観の遺産の違いを比較する、といった方法があります。地図問題は周辺の都市や河川をセットで覚えると混乱しにくくなります。

年表や背景知識の暗記負担が大きい点

各遺産に関連する年代や出来事を問う問題があり、年表の理解が必要になります。単なる年号の暗記ではなく、出来事の前後関係や因果関係を押さえると記憶が定着しやすくなります。

年表は年代ごとに色分けした表やフローチャートにまとめると見やすく、短時間で確認できます。関連する史料名や人物名も併せて覚えておくと、問題文のヒントを読み取る助けになります。

問題の思考力を問う出題が増えている点

単純な知識問題だけでなく、保護の考え方や登録理由の評価など、思考を要する問題も増えています。各遺産がなぜ価値があるのかを理解しておくと、論理的に選択肢を判断できます。

学習では「なぜ評価されたか」をメモしておき、類似するケースと比較する習慣をつけると解答の精度が上がります。過去問でこうした設問に触れておくことで、思考の型が身につきます。

受験機会が少なく経験が積みにくい点

1級は受験回数が限られることが多く、模試や受験体験を通じて慣れる機会が少ない場合があります。模試や勉強会を活用して本番感覚を養うと安心です。

時間配分や見直しの練習、本番での緊張コントロールは場数で改善できます。模試を定期的に受けて自己採点し、改善点を明確にしていくことが大切です。

\行く前にチェックしないと損!/

今だけの最大5万円OFF数量限定クーポン!

点を伸ばす効率良い学習法

合格を目指すなら、得点源を先に固め、繰り返しで弱点を潰していくのが有効です。学習法は人それぞれ合う合わないがありますが、ここでは多くの合格者が使う手法を紹介します。順序立てて進めれば短期間でも力が伸びます。

学習は小さく区切って継続することが肝心です。日々取り組めるルーチンを作り、週ごとに目標を確認しながら進めてください。

基礎知識と日本の遺産を優先して固める

最初に日本の世界遺産と試験でよく出る基礎用語を徹底的に覚えましょう。国内分野で安定して点が取れれば、合格率がぐっと上がります。名前・所在地・評価理由・登録年くらいは即答できるレベルにしておくと安心です。

覚え方は短いメモを作り、朝晩に読み返す習慣をつけると定着しやすいです。チェックリストを作って、満点を狙うのではなく確実に取れるラインをまず作ることを意識してください。

年表と地図で歴史と位置関係をつかむ

世界遺産は歴史的背景と地理がセットで問われることが多いので、年表と地図で結びつけて学ぶと理解が深まります。地域ごとにタイムラインを作り、主要な出来事を地図上に書き込む練習をしておくと有利です。

視覚的に整理することで関連事項を一度に覚えやすくなります。週に一度は年表やマップの見直し時間を設けて、忘却を防ぎましょう。

過去問を繰り返し解いて出題パターンを覚える

過去問演習は必須です。繰り返し解くことで出題の「型」が見えてきます。間違えた問題はノートにまとめ、同じ類型を繰り返し解くことでミスを減らします。

時間を計って解くことで時間配分の感覚も身につきます。解説を読んで理解が浅い部分は教科書や参考書で補強してください。

画像で遺産名と特徴を結び付けて暗記する

写真を使って外観や地形の特徴を視覚的に覚える学習は効果が高いです。スマホアプリやフラッシュカードで画像を繰り返し見て、特徴語と結び付けてください。

短時間で何度も見ることが記憶の定着につながります。似た遺産は並べて比較し、差異をメモしておくと識別力が上がります。

模試で時間配分と弱点を確認する

模試は実力チェックと本番慣れに役立ちます。模試の結果から苦手分野を洗い出し、学習の優先順位を見直しましょう。時間配分の訓練にも使えるので、繰り返し受ける価値があります。

模試後は必ず復習計画を立て、同じミスを繰り返さないようにしましょう。点数だけでなく、解答の精度や論理の組み立てもチェックしてください。

間違いノートで頻出の誤答を集中的に補強する

間違いノートは効率の良い復習ツールです。問題・誤答の理由・正しい知識をセットで記録し、定期的に見返す習慣をつけてください。頻出の誤答は繰り返し潰すことで得点に直結します。

ノートは項目別に分けて、短時間で見直せるように工夫すると効果的です。写真や地図の誤答も画像を添えておくと視覚的に思い出せます。

期間別の学習プランと時間配分

学習期間に応じたスケジュールを立てると効率的に力が伸びます。ここでは短期集中と余裕を持った中長期プランを紹介します。自分の生活リズムに合わせて調整してください。

毎日の学習量を一定にするより、ポイントを絞って繰り返す方が効果的です。週単位で進捗を見直し、計画の修正をためらわないようにしましょう。

3ヶ月で合格を狙う集中スケジュール例

3ヶ月で狙う場合は、週15〜20時間を確保するイメージで進めます。初月は基礎固めと日本の遺産の完璧化に集中し、2ヶ月目で海外遺産の主要項目と年表・地図を強化します。3ヶ月目は過去問と模試を繰り返して仕上げます。

平日は1日2時間、週末にまとまった時間を取ると進めやすいです。最終月は間違いノートと写真暗記を中心に回し、時間配分の訓練も忘れずに行ってください。

5ヶ月以上で確実に仕上げる段階的スケジュール例

5ヶ月以上ある場合は、月ごとにテーマを決めてじっくり進めます。1・2ヶ月目で基礎と国内遺産を固め、3・4ヶ月目で海外主要地域を学び、5ヶ月目で過去問と模試に取り組みます。

余裕があるので、関連図書や写真集で知識を深める時間が取れます。弱点補強に時間を割けるため、より安定した得点につながります。

毎日の学習時間と週単位の目安

目安としては短期なら週15〜20時間、中長期なら週8〜12時間を目処にしてください。毎日30分でも継続することで記憶は維持できます。まとまった復習は週に1回2〜3時間取ると効果的です。

朝の短時間に年表や暗記項目を確認し、夜に過去問や問題演習をする習慣を作ると学習が負担になりにくいです。

直前1ヶ月の追い込みで優先する事項

直前月は過去問の反復、写真暗記、間違いノートの総復習を優先しましょう。新しい範囲を広げるより、既に学んだことを確実にすることが肝心です。

模試を本番形式で解き、時間配分や見直し方法を固めておくと安心です。睡眠や体調管理にも注意して当日にピークを持っていけるよう調整してください。

合否判定のための定期チェック方法

定期的に模試や過去問で自己採点を行い、合否ラインとの差を確認します。得点の推移をグラフ化すると改善点が見えやすく、学習プランの修正がしやすくなります。

弱点分野は週単位でチェックリスト化し、潰した項目にチェックを入れていくとモチベーション維持にも役立ちます。

仕事や学業と両立するための工夫

限られた時間で学ぶ場合は、通勤時間や休憩時間に写真確認やフラッシュカードを使いましょう。週末にまとまった時間を確保し、平日は短時間の確認で記憶を維持する流れが続けやすいです。

学習計画は無理のない範囲で設定し、疲れた日はレビューだけにするなど柔軟に調整してください。

試験当日の戦略とミスを防ぐ方法

当日は時間配分と解答順のルールを決めておくと落ち着いて臨めます。持ち物や会場での動きも事前に確認しておくと安心です。ここでは当日の流れと見直しのコツを伝えます。

直前の過ごし方や休憩のとり方一つでパフォーマンスは変わります。落ち着いて問題に向かえるよう準備を整えておきましょう。

時間配分の基本と優先順位の付け方

まずは全体の問題をざっと見て、確実に取れる問題から着手します。時間のかかる写真識別や地図問題は後回しにして点数を積み上げると安全です。残り時間で難問に挑戦する方針が有効です。

見直し時間を最後に確保するために、各セクションにかける時間を事前に決めておくと安心です。タイマーを使ってペース配分を守りましょう。

先に得点源を固める解答順のコツ

得点源となる日本の遺産問題や基礎知識問題を最初に片づけると、精神的にも余裕が生まれます。確実に取れる問題で安定した得点を積み上げ、その後に難問に時間を使う流れが効率的です。

間違えやすい選択肢はマーキングしておき、見直し時に優先的に確認してください。

見直しで見落としを減らすチェック項目

見直しでは以下のポイントを順に確認するとミスが減ります。

- 設問と解答の一致(年代や場所の単位確認)

- 選択肢の文言の細かい違い(否定語など)

- 写真・地図問題の向きやスケールの誤認

時間が足りないときは、まずマークした問題だけに集中して見直すと効果的です。

当日の持ち物と会場での準備

当日は筆記用具、腕時計(会場時計が見えにくい場合用)、受験票、身分証明書を必ず持参してください。昼食や軽いスナック、飲み物も用意しておくと休憩時間に安心です。

会場には早めに着き、座席位置や周囲の環境に慣れておくと当日の緊張が和らぎます。トイレの場所や休憩スペースもチェックしておきましょう。

緊張したときの対処法と休憩の取り方

深呼吸や短いストレッチで身体の緊張をほぐし、頭をクリアにしましょう。試験中に気持ちが焦るときは、一旦目を閉じて設問を落ち着いて読み直すと誤読を防げます。

休憩時間はスマホに問題を見ないようにし、軽い糖分補給と水分補給で脳をリフレッシュしてください。

おすすめの教材と学習ツール

教材は公式テキストと過去問題集を基軸に、写真集や地図帳、スマホアプリを組み合わせると効果が高いです。講座や勉強会を活用すると理解が深まり、モチベーション維持にも役立ちます。

以下に用途別のおすすめと使い方を挙げますので、自分の学習スタイルに合う組み合わせを選んでください。

公式テキストと過去問題集の活用法

公式テキストは試験範囲の基礎を網羅しているので、まずは通読して全体像をつかみます。過去問題集は出題の型を掴むために繰り返し解き、間違えた箇所をノートにまとめて復習します。

過去問は時間を計って解くことで、本番の時間配分を体に染み込ませてください。解説に出てくる用語や年代はテキストと照らし合わせて理解を深めましょう。

写真集や地図帳を暗記に利用する方法

写真集は外観の特徴を覚えるのに最適です。遺産ごとに代表写真をピックアップして、特徴語を付けておくと識別が速くなります。地図帳は周辺地理や交通、小都市名を押さえるのに役立ちます。

持ち歩ける小型の写真集やプリントを作って、隙間時間に見る習慣をつけると効果が上がります。

スマホアプリとフラッシュカードの使い方

スマホアプリは通勤時間や待ち時間に学習できる優れたツールです。フラッシュカードアプリに写真とキーワードを登録して隙間時間に繰り返し確認しましょう。暗記は短時間の反復が記憶の定着に効きます。

アプリで模擬テストをこなすと、問題形式に慣れるだけでなく自分の苦手分野も可視化できます。

講座や勉強会の選び方とメリット

講座や勉強会は、疑問点を講師に直接聞ける点と仲間と学ぶことで学習が継続しやすくなる点がメリットです。選ぶ際は講師の実績とカリキュラム、過去問カバー率をチェックしてください。

定期的なペースメーカーとして勉強会に参加すると、モチベーションの維持と学習の抜け漏れ防止に役立ちます。

合格へ向けて今始めるべきこと

まずは試験要項と過去問を入手して出題形式と配点を確認しましょう。その上で日本の世界遺産と基礎用語を最初に固め、学習スケジュールを作って小さくでも毎日進めることが大切です。写真での識別と年表・地図の確認をルーチンに入れて、模試で定期チェックを行ってください。

最初の一歩は過去問を1回解いて自己採点することです。そこから弱点を洗い出し、週ごとの目標を決めて計画的に学習を進めていけば合格は近づきます。頑張ってください。

旅を大満喫したいなら、やっぱり

充実の内容の「まっぷる」が頼りになります♪