Canvaに統合されたAffinityとは?できることをわかりやすく解説【Affinity使い方ガイド】

2025年10月、デザインの世界がまたひとつ、大きく動きました。

あのAffinity(アフィニティ)が、ついにCanvaに正式統合されたのです。

これまで別のブランドとして存在していたAffinityシリーズ――「Photo」「Designer」「Publisher」の3つのアプリが、Canvaの一部として再設計され、より身近なツールへと生まれ変わりました。

これにより、プロデザイナーが使っていた本格的な編集機能が、個人でも無料で使えるようになり、しかもCanvaのクラウド環境の中で扱えるようになったのです。

「難しそう」「高そう」というハードルが一気に下がり、いま世界中のクリエイターがその進化に注目しています。

今回は、Canvaアカウントで永久無料で使えるAffinityの使い方を分かりやすく紹介します!

Affinityとは?― 写真・デザイン・レイアウトをひとつでこなす新しいツール

もしあなたが、「デザインソフトは難しい」「どれを選べばいいか分からない」なら、Affinityを知ることから始めてみてください。

2025年、Affinityは大きな転換期を迎えました。これまで別々のアプリだった Photo・Designer・Publisher が一体化し、ひとつのアプリ内で写真編集からレイアウト制作まで完結できるようになったのです。

つまり、「写真を直したい」と思えばフォト編集モードへ、「ロゴを描きたい」と思えばデザインモードへ、「チラシを作りたい」と思えばレイアウトモードへ――。アプリを切り替えることなく、同じ画面の中で自由に行き来できるようになりました。

3つの得意分野をひとつのアプリに集約

従来のAffinityは「Photo」「Designer」「Publisher」という3つのアプリに分かれていました。

しかし統合版では、これらの機能がすべてひとつのワークスペースに統合されています。

たとえば、ロゴを作ってそのままチラシに配置したり、撮った写真を補正してパンフレットに載せたりと、以前は複数アプリを開く必要があった作業がワンストップでできるようになりました。

しかも、モードの切り替えは画面上部のタブをクリックするだけ。まるで「机の上で道具を持ち替える」ような感覚で使えるのが特徴です。

これにより、デザイン・写真・印刷の垣根がなくなり、誰でも“完成までの流れ”をひとつのアプリでつなげられるようになりました。

どんな人に向いている?:デザイナー・写真好き・個人クリエイター

Affinityは、プロのデザイナーだけでなく、写真好きの方や個人のクリエイターにも向いています。

SNSに載せる作品を作りたい人、ネットショップの画像を整えたい人、趣味でイラストを作ってみたい人など、「ちょっとデザインに挑戦してみたい」という方にも扱いやすい設計です。

しかも、いままではAdobe製品をサブスクなどで契約しなければ使えなかった機能が、永久に無料で使えるなんて、本当にすごすぎます。

Canvaとの連携も進む“統合クリエイティブ環境”

2025年10月以降、CanvaとAffinityの連携が公式に発表されました。

これにより、Canvaで作成した素材をAffinityで開いて微調整したり、逆にAffinityで作った高品質なデザインをCanvaで共有・配信したりできるようになります。

Canvaの「テンプレートで素早く仕上げる力」と、Affinityの「細部を完璧に仕上げる力」。

この2つを行き来できる環境は、これまでのクリエイティブワークの常識を変える大きな進化といえます。

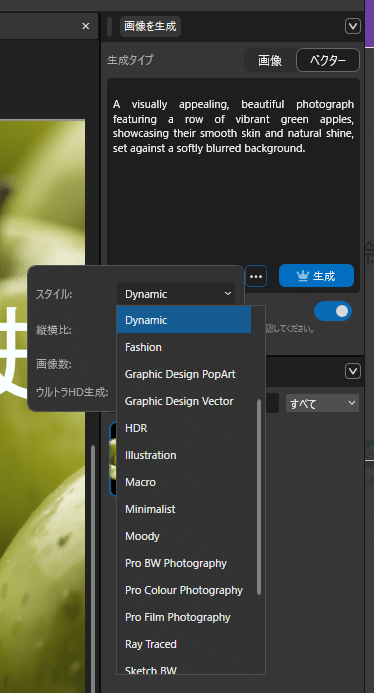

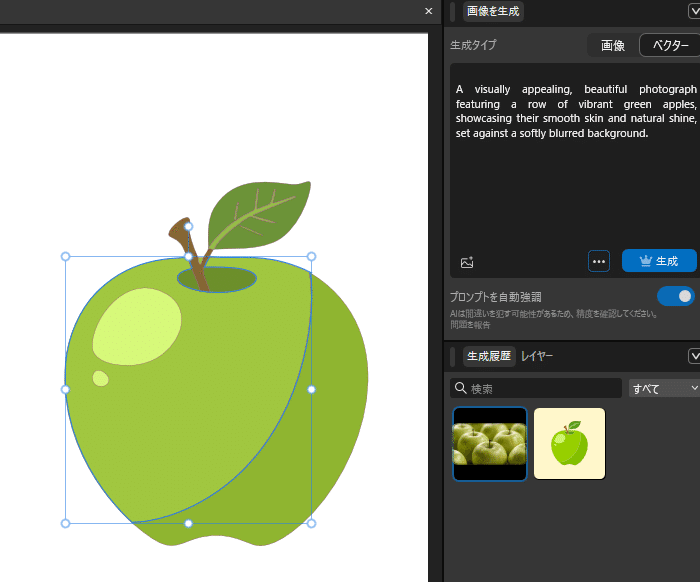

特に、Affinityでは、Canva AIが使えるのでとても便利です。スタイルや縦横比なども設定でき、作りたいものをさっと制作することができます。プロンプトだけで、ベクターを作ってもらえるのは、本当にありがたいですね。

クラウド主体のCanvaと、ローカルで精密作業ができるAffinity――。

その組み合わせが、個人でもプロレベルの成果を出せる新しい制作スタイルを生み出しています。

Affinityでできること ― 写真・デザイン・印刷まで全部この中で

「Affinityって、具体的に何ができるの?」と思う方も多いでしょう。

一言でいえば、画像編集・デザイン制作・印刷レイアウトのすべてを1本でこなせる総合ツールです。

しかも、それぞれが独立して優秀な機能を持っているため、プロの現場でも十分に通用します。

ここでは、主な3分野「写真編集」「グラフィックデザイン」「レイアウト制作」それぞれの使い方と特徴を見ていきましょう。

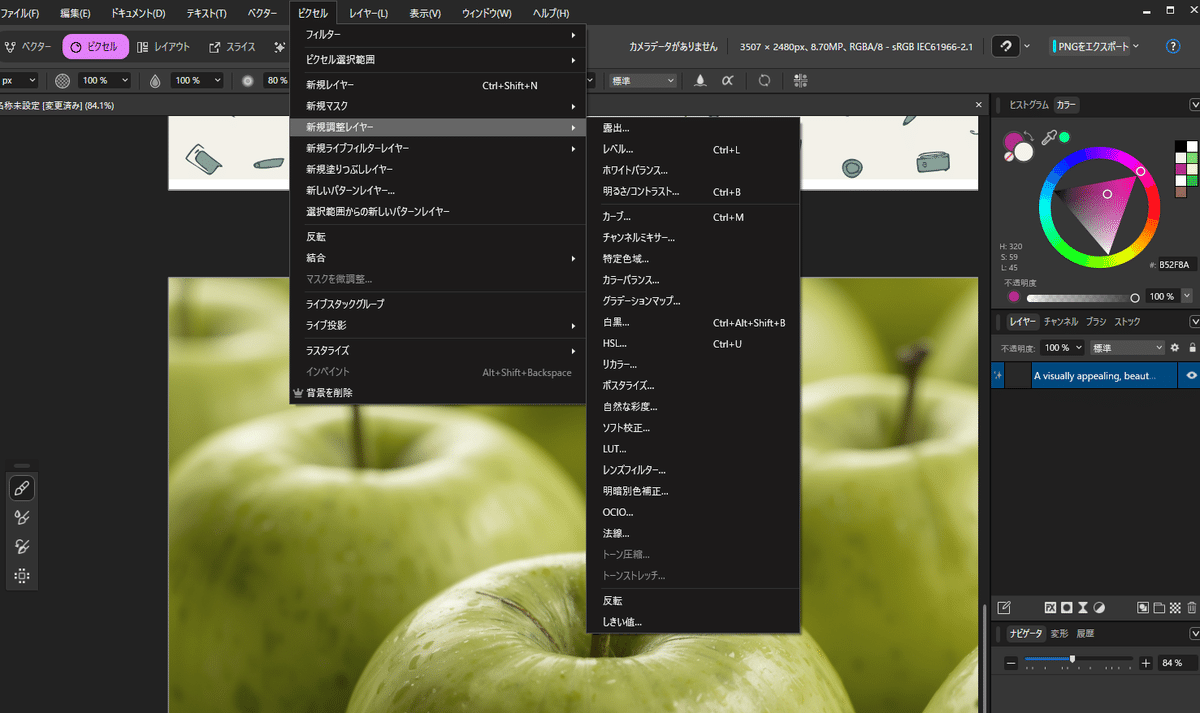

写真を加工して“作品”に仕上げる編集機能

まずは「Photo」領域にあたる写真編集機能です。

Affinityは、RAW現像や露出補正、レタッチなど、プロ向けの写真加工に必要な機能をしっかり備えています。

ただし、難しい専門用語に悩まされることはありません。スライダー操作で明るさや色味を直感的に調整できるよう設計されています。

これらは、従来の高価な画像編集ソフトに匹敵する精度です。

しかもAffinityは軽量設計なので、MacでもWindowsでも動作がスムーズです。

SNS用写真を整えたい人にも、作品集を作りたい人にも、ストレスのない操作性を提供してくれます。

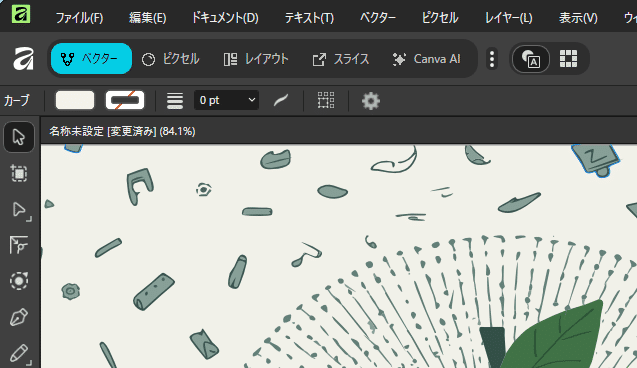

ロゴやイラストをベクターで描くデザインツール

次に、グラフィックデザイン機能。

ここでは、いわゆる「Illustrator」に近い“ベクター編集”が可能です。

ロゴ、ポスター、名刺、パッケージデザインなど、あらゆる印刷物の土台となるデザインを作ることができます。

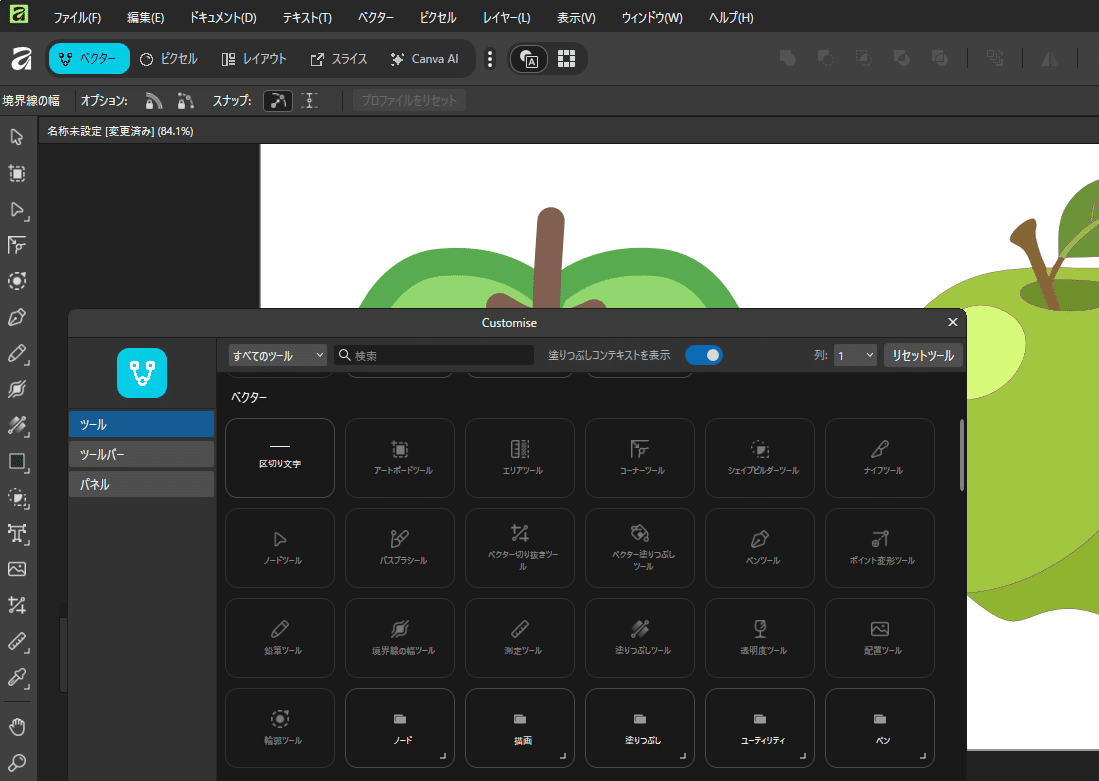

Affinityでは、ペンツール・シェイプツール・テキストツールといった基本機能に加えて、輪郭ツールや境界線の幅ツール、シェイプビルダーツール、ベクター切り抜きツールなど、便利な機能がたくさん揃っています。

さらに、Affinity Designerの魅力は「ピクセルとベクターをシームレスに切り替えられる」こと。

線画と写真を組み合わせたグラフィックなど、幅広い表現を1枚のデザインで完結できます。

チラシ・雑誌・パンフレットをレイアウトする組版ツール

そして最後が、Publisher(ページレイアウト)の領域です。

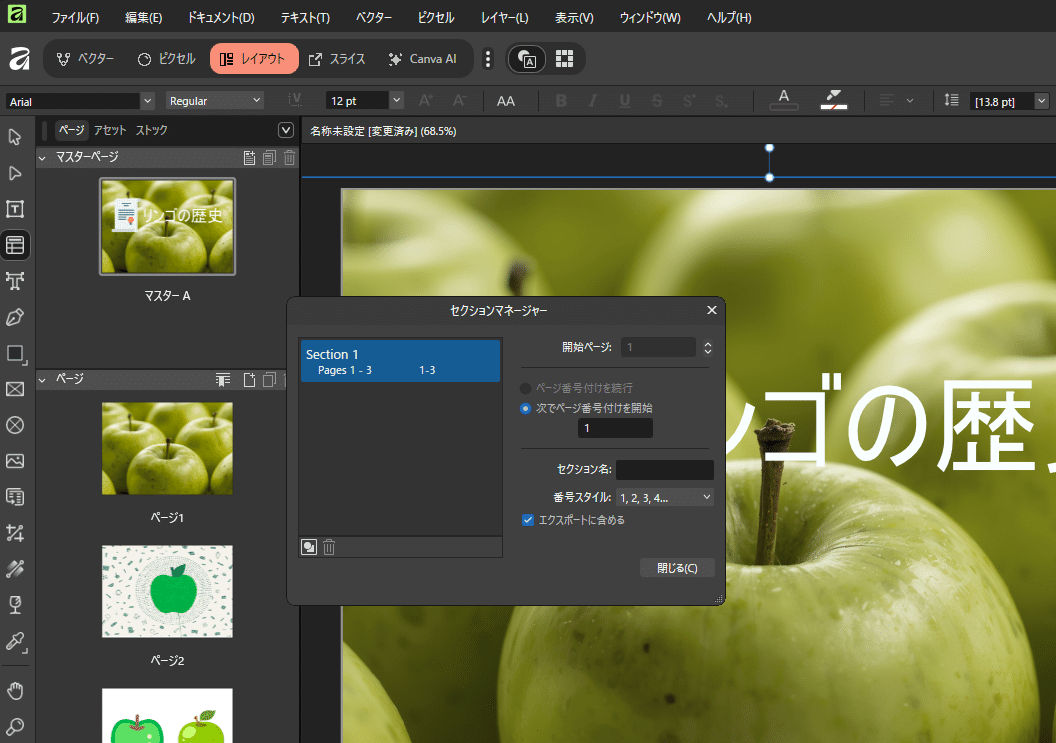

ここでは、複数ページの構成や文字組み、画像の流し込みといった“印刷物づくり”に強いツールが揃っています。

Affinity Publisherの最大の魅力は、本格的なDTP機能を手の届く価格で使えることです。

「フレームテキストツール」でフォントや段組みを自在にコントロールできたり、簡単に表を入れたりすることもできます。

たとえば、次のような制作が簡単に行えます。

・イベントパンフレットや商品カタログ

・企業案内・会社概要書

・学校や自治体の広報誌

・個人の自主制作冊子

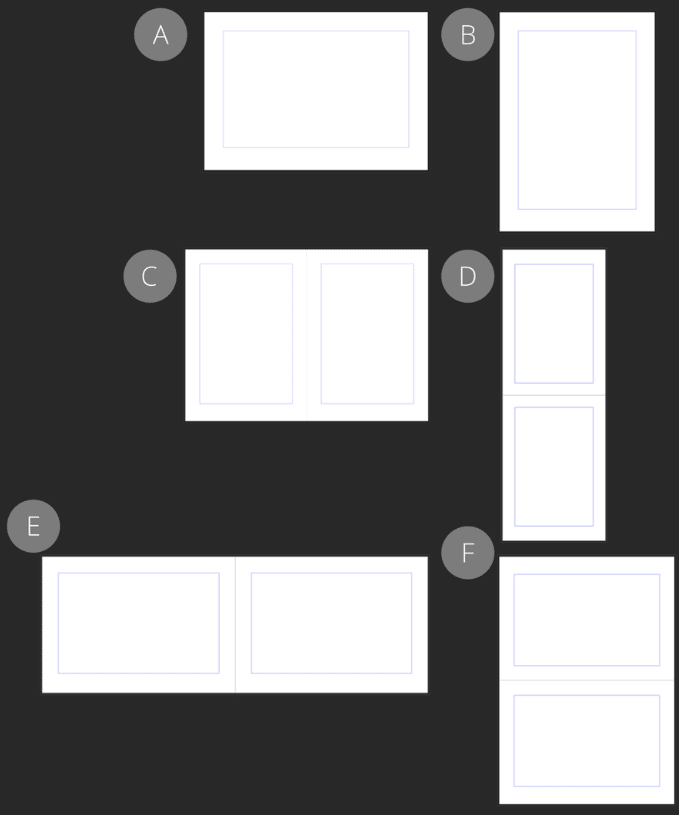

ページ設定では、見開きなども設定できます。

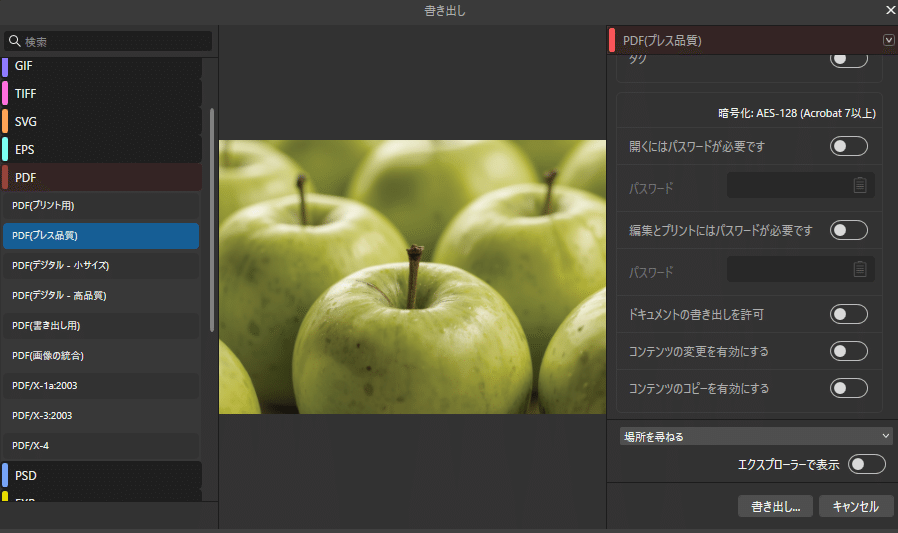

初心者でも、印刷用の正しい設定で書き出せるようになり、出版物やホワイトペーパーなどが作りやすくなりました。

Affinityは単なるソフトウェアではなく、“作品を完成まで導いてくれる道具”です。

それぞれの機能が独立して強く、しかも連携して動く。

だからこそ、初心者でも最初の1枚から完成まで迷わず進めることができます。

実際の使い方 ― こんな場面でAffinityが役立つ

Affinityのすごいところは、プロだけのツールではないという点です。

デザインを専門に学んだことがない人でも、「これなら自分でも作れるかも」と思える設計になっています。

ここからは、日常や仕事のなかで実際にどんな使い方ができるのか、具体的な場面を見ていきましょう。

SNS用画像を自分で作って投稿まで完結

InstagramやX(旧Twitter)、Threadsなどで、投稿に使う画像をもっときれいにしたいと思ったことはありませんか?

Affinityなら、写真を補正して文字を入れるだけで、SNS映えする画像を短時間で作れます。

たとえばカフェを営んでいる方なら――

・その日の新メニューを撮影して、明るさと彩度を少し整える

・ブランドカラーに合わせた文字を配置

・ハッシュタグ入りのテンプレートを作っておけば、次回から差し替えだけ

これだけで「写真+テキスト+統一感」のある投稿が完成。

しかも、サイズを変えてストーリー用・リール用・フィード用に書き出すのも数クリックです。

SNSを毎日運用している人には、もう欠かせないツールになるはずです。

写真を整理してポートフォリオや作品集に

「撮った写真がフォルダにたまっているだけで整理できない」という悩みも、Affinityなら解決できます。

Publisherモードを使えば、フォルダ内の写真をレイアウトに流し込み、コメントや撮影地を添えて“作品集”にまとめることができます。

たとえば――

・ポートフォリオとしてPDFでまとめてSNSに掲載

・趣味の写真をZINE(ミニ雑誌)として印刷

・家族写真をアルバムとしてデザイン

ページごとに写真の明るさを微調整したり、余白をそろえたりできるのもAffinityの強み。

フォトブックサービスよりも自由度が高く、自分だけの表現が詰まった作品を作ることができます。

小冊子・ZINE・カタログを自宅でデザイン

「いつか自分の本を作ってみたい」――そんな願いもAffinityなら実現できます。

Publisherでは、ページ数のある冊子やパンフレットを簡単に組むことができます。

たとえば、

・イラスト集をZINEとしてまとめて販売

・マルシェや展示会で配るリーフレットを自作

・カタログや取扱説明書を社内で制作

テンプレートをもとに作れば、文字の段組みやページ番号も自動で整理されます。

印刷用PDFの書き出し設定も分かりやすく、印刷会社にそのまま渡せるクオリティのデータが完成します。

特に「文章+写真+グラフィック」が混在するような冊子には、Affinityが最も力を発揮します。

このように、Affinityは単なる「ツール」ではなく、“創る楽しさを作る環境”といえるでしょう。

次のセクションでは、Canvaとの違いと相性について詳しく見ていきますね。

この2つをどう使い分けるかで、デザインの効率とクオリティが驚くほど変わります。

Canvaとの違いと相性 ― 両方使うのが今の主流

最近では「CanvaもAffinityも名前は聞くけど、どちらを使えばいいの?」という声をよく耳にします。

実はこの2つ、どちらかを選ぶものではなく、一緒に使うことで最大の力を発揮する関係なんです。

それぞれの得意分野を理解しておくと、作業スピードもクオリティも驚くほど上がります。

Canvaは“スピードと共有”Affinityは“精密さと表現力”

まず、Canvaの強みは「スピード」と「共有性」です。

ブラウザ上で動くので、インストール不要でどこからでもアクセスでき、テンプレートを選んで即デザインを作ることができます。

さらに、複数人で同時編集できるため、社内チームやクライアントとのやり取りが非常にスムーズです。

一方のAffinityは、ローカル環境での“緻密な作業”に圧倒的に強いです。

写真のレタッチやロゴデザインなど、ピクセル単位での表現が求められる場面ではCanvaよりも自由度が高く、印刷品質も段違いです。

簡単にまとめると、

- Canva → テンプレートから素早く仕上げるツール

- Affinity → 細部を作り込み、作品として仕上げるツール

という違いになります。

Canvaで“作る”Affinityで“仕上げる”という使い方

いま、クリエイターとして実践しているのがこの使い方です。

まずCanvaでアイデアを形にし、構成や配色の方向性を固める。

その後、Affinityにデータを渡して最終的な仕上げや印刷用データを整える――という流れです。

たとえば、SNS広告のバナーを作る場合:

- Canvaでテンプレートを選び、レイアウトと配色を決める

- Affinityにエクスポートし、写真の質感や文字の間隔を丁寧に調整

- 完成データを再びCanvaに戻して、SNS投稿や共有を行う

このように、Canvaの「速さ」とAffinityの「精密さ」を組み合わせることで、制作全体が驚くほど効率化されます。

Canva統合で広がる新しいワークフロー

2025年10月のアップデートで、Affinityは正式にCanvaと統合されました。

これにより、Canvaで作ったデザインをAffinityで開き、そのまま編集できるようになっています。

逆に、Affinityで作った高解像度のデザインをCanvaに読み込んで共有することも可能になりました。

たとえば、こんなワークフローが現実的になります。

- Canvaで企画チームが構成を作成

- Affinityでデザイナーが細部を磨き上げ

- 完成データをCanvaに戻してSNSチームが投稿

これまで「途中でデータが壊れる」「書き出し形式が合わない」といったトラブルが多かった工程も、統合後はスムーズに行き来できるようになりました。

特に注目なのは、色・フォント・レイアウト情報を保持したまま双方向で編集できるという点。

つまり、テンプレートの便利さとプロ仕様の表現力が、同じデータの中で共存できるようになったのです。

CanvaとAffinityどちらから始めてもOK

「じゃあ、初心者はどっちから使うべき?」という質問もよくあります。

答えはシンプルで――どちらからでも大丈夫です。

Canvaでデザインの基礎を学び、Affinityで技術を磨く。

あるいは、Affinityで作品を作って、Canvaで発信や共有を行う。

どちらの順でも、自然ともう一方の理解が深まり、表現の幅が広がっていきます。

とくに最近は、CanvaのAI機能とAffinityのローカル編集を組み合わせて使う人が急増中です。

たとえば、Canvaの「Magic Write」で文章を下書きし、Affinityでビジュアルを整える――そんな使い方も現実的になっています。

どちらか“ではなく”どちらも使う時代へ

以前は「Canva=初心者向け」「Affinity=プロ向け」といった分け方をする人が多かったですが、いまはその境界がなくなりつつあります。

両者が公式に連携したことで、アイデアから発信までを1本の流れで完結できるようになりました。

つまり、Canvaが「スピードの翼」なら、Affinityは「表現のエンジン」。

両方を組み合わせることで、どんな人でも自分の想いを“完成された形”で届けられる時代が来たのです。

終わりに ― Affinityは“技術”ではなく“表現の翼”

Affinityの魅力は、決して機能の多さや技術力だけではありません。

自分の手で何かを作る喜び、形にできる達成感、そして誰かに伝わる瞬間のうれしさ――。

そのすべてを支えてくれるのが、Affinityです。

「デザインに挑戦してみたい」「自分の作品をもっときれいに見せたい」

そんな思いを持つすべての人に、Affinityは新しいスタートラインをくれます。

これからの時代、表現する人が一番強い。

AffinityとCanva、その両方があれば、あなたの想いはもっと遠くまで届くはずです。