Canvaで目を引く吹き出しを最短で作る方法!用途別テンプレートとデザインのコツ

Canvaは直感的に操作できるデザインツールで、吹き出しも簡単に作れます。用途に合わせて形や色、フォントを調整すれば、SNS投稿や資料の視認性がぐっと高まります。ここでは基本手順から応用テクニック、トラブル対処までをわかりやすく解説します。

Canvaで吹き出しを作る基本手順と流れ

吹き出しを作る基本は「目的を決める」「素材を選ぶ」「文字を入れる」「保存する」の4ステップです。まず用途(SNS、ブログ、資料など)とサイズを決め、テンプレートや素材検索で適した吹き出しを探します。既存素材が合えばテンプレートを利用し、なければ図形ツールで一から作成します。

次に文字や色、影の設定を行い、視認性を確認します。複数案を作って比較すると選びやすくなります。最後に書き出し形式(PNG、JPG、PDFなど)を選び、透過の要否や解像度に注意して保存します。短時間で仕上げるにはテンプレート活用とショートカットを覚えておくと便利です。

吹き出しの種類を選ぶ方法

用途に応じて吹き出しの形や雰囲気を選ぶことが重要です。カジュアルなSNS投稿なら角丸長方形や手書き風の吹き出し、フォーマルな資料ならシンプルな角丸や円形が向いています。ターゲット層やブランドカラーに合うスタイルを基準に探すと迷いが少なくなります。

Canvaでは「吹き出し」「speech bubble」などキーワード検索で多数の素材が出ます。色や線の太さ、影の有無でフィルターを絞ると目的の素材が見つかりやすくなります。素材が見つからない場合は図形ツールでカスタム作成するのがおすすめです。

テンプレートの活用ポイント

テンプレートは時間短縮に非常に役立ちますが、そのまま使うと個性が出にくい点に注意が必要です。テンプレートを選んだら色とフォントをブランドに合わせて変更し、不要な装飾を減らしてシンプルに整えると効果的です。

またテンプレートを複製してバリエーションを作ると比較しやすくなります。複数案を並べて確認し、最終的に最も視認性が高く目的に合致するものを選んでください。

図形ツールで吹き出しを作る手順

図形ツールで一から作る場合は、まずベースの図形(丸、角丸四角など)を配置します。次に「三角形」や「ポリゴン」で吹き出しの尾を作り、位置や回転で自然に接続します。尾はベースの色と同じにし、境界線を調整して違和感が出ないようにします。

細かい調整では角の丸み、線幅、影の有無を微調整します。文字を入れる際は余白を確保して読みやすくし、複数レイヤーをグループ化して移動や複製をしやすくしておきます。

文字を読みやすく配置するコツ

文字は行間と余白を十分に取り、吹き出しの端に寄せすぎないことが基本です。中心揃えが視覚的に安定しますが、長文の場合は左揃えの方が読みやすくなります。見出しと本文でフォントサイズやウエイトを変えて階層を作ると伝わりやすくなります。

色は背景と十分なコントラストを確保し、暗めの背景には明るい文字色を使います。必要に応じて文字に軽い影やアウトラインを付けると視認性が向上しますが、過剰にならないよう注意してください。

保存と書き出しの注意点

最終的に書き出す形式は用途に合わせて選びます。WebやSNS用はPNGやJPG、背景を透過したい場合はPNGの透明背景で書き出します。印刷用は高解像度(300dpi相当)のPDFやPNGを選んでください。

色味の確認はデバイスごとに差が出るため、重要な色はカラープロファイルを確認してから書き出します。透過が必要ないのに透明で保存すると背景の見え方が変わるので、用途に応じて設定を見直してください。

Canvaで吹き出しをおしゃれに見せるデザインテクニック

おしゃれに見せるには配色、フォント、影の使い方が鍵になります。シンプルな配色にアクセントカラーを加えたり、フォントの組み合わせで雰囲気を変えたりするとセンスよく仕上がります。細部の調整でプロっぽさが出ますので、いくつかのテクニックを組み合わせてみてください。

配色の選び方

配色は3色以内に抑えるとまとまりやすくなります。ベースカラー、アクセントカラー、テキストカラーを決め、背景とのコントラストを重視してください。ブランドカラーがある場合はそれをベースに、補助カラーを1つ加えると統一感が出ます。

色の組み合わせで印象が変わります。暖色系は親しみやすさ、寒色系は落ち着きが出ますので目的に合わせて選びます。Canvaのカラーパレット機能や配色ツールを使うと配色選びが簡単になります。

フォントの組み合わせ例

フォントは多用せず、見出し用と本文用の2種類を基本に組み合わせます。例えば見出しに太めのサンセリフ体、本文に読みやすい細めのサンセリフ体を合わせると現代的で安定感があります。手書き風フォントはアクセントとして短いフレーズに使うと効果的です。

フォントを組み合わせる際はウェイト差を活かし、同じカテゴリー内で統一感を持たせるとバランスが良くなります。読みやすさを最優先に考えて選んでください。

影や線で立体感を出す方法

軽いドロップシャドウや内側の線(インナーライン)を使うと吹き出しに奥行きが出ます。影は不透明度を低めにし、オフセットを小さくすると自然に見えます。線は太すぎると重くなるので1〜3px程度を目安に調整してください。

影や線はワンポイントで使うと効果的です。複数にかけすぎると野暮ったくなるため、主役の要素にのみ適用することをおすすめします。

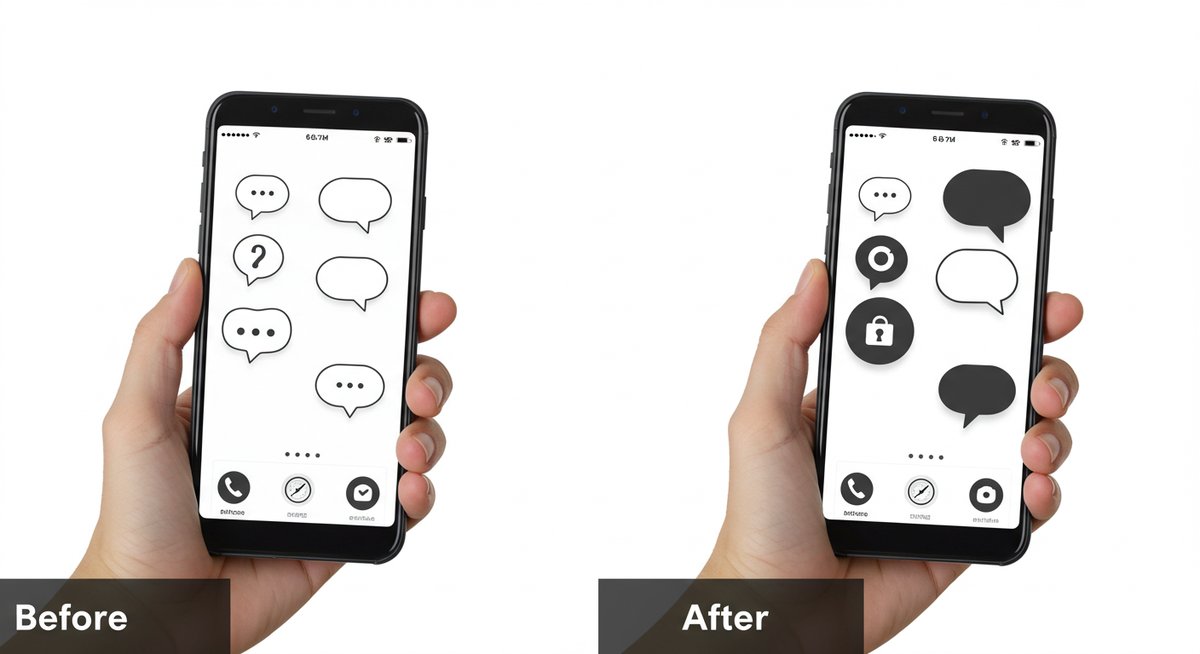

スマホ表示で整える小さな調整

スマホ表示では文字サイズを大きめに、余白を広めに取ると読みやすくなります。細かい装飾は潰れて見えにくくなるため、主張の強い要素だけ残すと良いです。テキストボックスは自動折り返しの挙動を確認し、改行位置を調整して不自然な切れ方を避けてください。

プレビュー機能で実際のスマホサイズに近い表示を確認し、必要に応じてフォントサイズや行間を再調整してください。

写真に合わせた吹き出しの配置

写真に吹き出しを重ねる際は被写体の顔や重要な部分を避けて配置します。吹き出しの色は写真の明暗に合わせてコントラストを確保し、半透明にすることで写真となじませることも可能です。

被写体の視線や構図に沿わせると自然で親しみやすいレイアウトになります。複数の吹き出しを使う場合は位置関係と階層を意識して配置してください。

Canvaの吹き出しを用途別に使い分けるコツ

吹き出しは用途により最適な形や表現が変わります。SNSなら目立たせる工夫、ブログなら読みやすさ重視、プレゼンなら情報の簡潔さを意識すると効果的です。用途ごとにテンプレートやフォントを使い分けると作業が早くなります。

SNS投稿で目を引く吹き出し

SNS投稿ではスクロールの中で瞬時に注目を集める必要があります。短くインパクトのあるテキスト、太めのフォント、強めのアクセントカラーを使うと目立ちます。吹き出し自体を大きめにして余白を減らすのも有効です。

またアニメーションを付けるとさらに目を引きます。動きは短くシンプルにし、視線を誘導するような位置に配置してください。

ブログのアイキャッチ用吹き出し

ブログのアイキャッチではタイトルや補足説明を読みやすく配置することが大切です。長文を入れすぎず、視認性の高いフォントで要点を伝えます。背景画像と組み合わせる場合は吹き出しの透過や影で視線を集めると効果的です。

複数の候補を作ってサムネイルで縮小表示した際の見え方を確認し、縮小時にも読みやすいデザインを選んでください。

プレゼン資料で使うときの工夫

プレゼン資料では情報を素早く伝えるため、吹き出しは短いフレーズかキーワードに限定します。色は落ち着いたトーンで統一し、アニメーションは控えめにします。配置はスライドの視線の流れに沿わせると理解が進みます。

また、吹き出しを使う際はスピーカーノートや配布資料との整合性を保つと聴衆の混乱を避けられます。

動画やアニメーションで使う吹き出し

動画では吹き出しの出現タイミングと表示時間が重要です。セリフや要点が読み切れる時間を確保し、フェードイン・アウトやスライドインなど自然な動きをつけると見やすくなります。大きさや位置は画面比率に合わせて調整してください。

テロップと吹き出しを併用する場合は重複を避け、役割を分けて表示させると混乱を防げます。

名刺やチラシでの活用例

名刺やチラシではスペースが限られるため、吹き出しは短いキャッチや連絡先の強調に使います。線の太さや文字サイズをはっきりさせ、全体の余白バランスを整えてください。紙媒体では色味の再現が画面と異なるため、印刷プレビューを確認してから最終調整を行います。

吹き出しを効率よく作るためのCanvaの機能活用法

Canvaには素材検索、テンプレート、グループ化、ショートカットなど効率化に役立つ機能が揃っています。作業前に使う機能を把握しておくと制作時間を短縮できます。以下の機能を目的別に使い分けてください。

検索とフィルターで素材を見つける方法

Canvaの検索バーにキーワードを入れてから、色や素材タイプ(写真、イラスト、要素)でフィルターをかけると目的の吹き出しが見つかりやすくなります。クリエイティブのスタイルが合わないときは別キーワードを試すのも有効です。

素材が多い場合は「お気に入り」や「フォルダ」に保存しておくと後で使いやすくなります。プロジェクト別に整理しておくと作業効率が上がります。

公式素材とアップロード素材の使い分け

公式素材は品質が安定していてライセンス面の心配が少ないため、商用利用が多い場合は公式素材を優先するのが安全です。ブランド独自の表現を出したい場合や写真を使いたい場合はアップロード素材を活用してください。

アップロード素材は色味や解像度を事前に調整しておくと、デザインとの馴染みが良くなります。

グループ化と整列のショートカット

複数要素を選択してグループ化すると移動やサイズ変更が楽になります。整列は上部メニューの配置ツールで行えますが、ショートカットキーを覚えるとさらに速く作業できます。たとえば複製して並べるときはコピー&ペーストで素早く増やせます。

整列ツールを使って中央揃えや等間隔配置にするとバランスが整いやすくなります。

コピーしてサイズを一括変更するやり方

複数の吹き出しを同じ比率でサイズ変更したいときは、グループ化してからサイズ変更を行うと一括で調整できます。また、要素を複製してから個別に微調整することでバリエーションを短時間で作れます。

比例を保ちながら拡大縮小する場合は角のハンドルを使い、Shiftなどのキーで比率固定の動作を確認してください。

Canva Proで使える便利機能

Canva Proでは背景リムーバー、マジックリサイズ、ブランドキットなどの機能が利用できます。背景リムーバーは写真に吹き出しを自然に重ねる際に重宝し、マジックリサイズは複数の出力サイズを短時間で用意できます。

ブランドキットにフォントやカラーパレットを登録しておけば、デザインの一貫性を保ちながら効率よく制作できます。

よくある問題とその解決策

吹き出し制作で起きやすいトラブルは、文字はみ出し、背景との馴染み不足、印刷時の色ズレなどです。多くは事前の確認や設定で回避できます。問題が起きた場合の対処法を知っておくと復旧が早くなります。

吹き出しの文字がはみ出すときの対処

文字がはみ出す場合はフォントサイズを下げる、行間を詰める、吹き出し自体の幅を広げるなどで対処します。左揃えに変更すると読みやすさが確保できる場合もあります。

テキストボックスのパディングを調整するか、文字を別の行に分けると見た目が整います。必要に応じて短い言い回しに置き換えるのも有効です。

背景に馴染まず見えにくいときの調整

背景に馴染まず見えにくい場合は吹き出しの色や不透明度を調整し、軽い影やアウトラインをつけてコントラストを確保します。写真の明暗に合わせて文字色を切り替えるのも効果的です。

半透明にすると写真となじむ反面視認性が落ちるため、文字色やシャドウで補うと良い結果になります。

印刷時の色ズレを防ぐ方法

印刷時は画面の色と実物で差が出るため、CMYK変換や印刷プレビューで色を確認してください。重要な色は印刷会社の色見本に合わせるか、試し刷りを行うと安心です。

解像度は300dpi相当で書き出し、トリムや塗り足しの設定も忘れずに行ってください。

無料素材の著作権に関する注意点

無料素材でも利用条件が限定されている場合があります。商用利用が可能かどうか、クレジット表記が必要かを素材のライセンス欄で確認してください。疑わしい場合は公式素材または自分で用意した素材を使うのが安全です。

素材の改変が許可されているかどうかもチェックしておくとトラブルを避けられます。

スマホアプリで編集できないときの対処法

スマホアプリで編集できない場合は、アプリのバージョンを確認して最新に更新する、または一度ログアウトして再ログインすると改善することがあります。端末の空き容量やネットワーク状況も確認してください。

どうしても編集できない場合はPC版で開いて問題箇所を修正し、再度同期する方法が確実です。

Canvaで吹き出しを短時間で完成させるまとめタイトル without h3

短時間で吹き出しを作るには目的を明確にし、テンプレートと素材検索を活用することが鍵です。まず用途とサイズを決め、テンプレートから近いデザインを選んで色とフォントをブランドに合わせて調整します。必要なら図形ツールで微調整し、グループ化やショートカットで作業を効率化します。最後に書き出し形式と解像度を確認して保存すれば、短時間で見栄えの良い吹き出しが完成します。