CanvaでX投稿をサクッと作って反応を伸ばすコツ

Canvaで作ったデザインをXへスムーズに投稿し、反応を高めるコツや設定手順、よくあるトラブルの対処法までまとめてあります。忙しいときでも迷わず使える手順やチェック項目を中心に、すぐ実行できるポイントを分かりやすく紹介します。

Canvaでx投稿を最短で仕上げて反応を伸ばすコツ

Canvaで効率よく投稿を作るには、準備と流れを決めておくことが大切です。まずは何を伝えたいか、誰に見てもらいたいかを明確にしてください。目的が定まるとデザインや文言が迷わずに作れます。テンプレートやサイズをあらかじめ決めておけば、短時間で複数パターンを用意できます。

時間を節約するために、よく使うカラーパレットやフォントをブランドキットに登録しておくと便利です。画像やアイコンはフォルダで管理しておくと探す手間が減ります。投稿文は短く読みやすくまとめ、最初の一行で興味を引く表現を考えておきましょう。ハッシュタグは3~5個程度に絞ると見やすくなります。

また、投稿前に必ずスマホ表示で確認してください。画面サイズでの見え方が想定と違うことがよくあります。最後に投稿時間を意識して、ターゲットがアクティブな時間帯を狙って出すのが反応を上げるポイントになります。

投稿の目的とターゲットをはっきりさせる

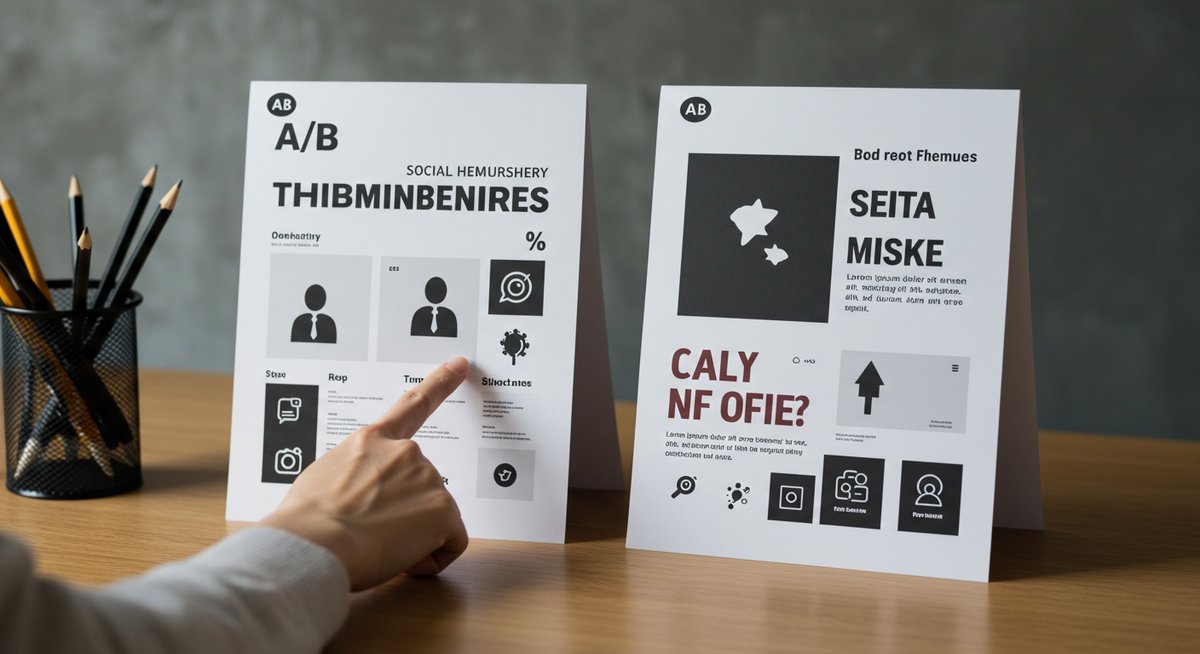

投稿を作る前に、まず目的を言葉にしてください。情報提供、誘導、認知拡大、反応を得るなど、目的で伝え方は変わります。目的が分かれば、文の長さやボタンの有無、CTA(行動を促す文言)も自然と決まります。

ターゲットは年齢層や興味、利用時間帯などで考えてください。たとえば若い層向けなら視覚的に刺激的なデザインが有効ですが、ビジネス層向けなら落ち着いた配色と読みやすいフォントが向きます。ターゲットに合わせて言葉遣いも調整しましょう。

投稿の目的とターゲットを一覧にしておくと、同じテーマで複数案を作るときに迷いません。短時間で複数案を作るときは、目的→メッセージ→ビジュアルの順で決めるとスムーズです。

テンプレートでデザインを時短する方法

テンプレートは時間短縮の強い味方です。まずブランドカラーやロゴを組み込んだテンプレートをいくつか用意しておくと、毎回ゼロから作る必要がなくなります。Canvaのテンプレートをカスタマイズして、自分用の雛形を作っておくと効率が上がります。

テンプレートを使うときは、文字量や余白を調整して読みやすくするのがポイントです。フォントの組み合わせは2種類以内に抑えるとまとまりが出ます。画像の配置はグリッドやガイドを使って揃えると見栄えがよくなります。

頻繁に使うレイアウトはフォルダ分けしておくと、必要なときにすぐ取り出せます。複数投稿のシリーズを作るときは番号や色で系列感を出すと、フォロワーにとって分かりやすくなります。

画像サイズと比率を先に決めて作る

どの比率で作るかを先に決めると、途中でやり直す手間が減ります。Xでは正方形や縦長、横長など表示形式が変わる場面があるため、狙う表示に合わせたサイズで最初からデザインしましょう。余白を十分に取るとトリミングされたときの切れ目を防げます。

文字は画面端から離して配置すると、表示崩れで読めなくなるリスクが下がります。見出しと本文の階層をはっきりさせ、重要な情報は中央寄せか上部に置くと目に入りやすくなります。画像の解像度は高めに保ちながら、ファイルサイズにも気を配ってください。

作成後はスマホ画面での見え方を必ずチェックしてください。想定と違う表示になっていることが多いので、ここで手直しするだけで仕上がりがぐっとよくなります。

Canvaから直接投稿するか外部ツールにするかの判断

投稿の手軽さを優先するならCanvaから直接投稿するのが簡単です。デザインから投稿まで一気にできるので時間を節約できます。一方、複数アカウント管理や詳細なスケジュール管理、分析機能が必要なら外部ツールの方が向いています。

外部ツールを使うと、投稿内容のプレビューや予約管理、投稿後の反応解析がしやすくなります。チームで運用する場合も権限管理がしやすく、コミュニケーションの手間が減ります。どちらを選ぶかは、運用の規模と必要な機能で判断してください。

まずは小さく始めて、運用に慣れてきたら外部ツールへ移行するのが現実的です。どちらを使うにせよ、投稿後のチェック項目を決めておくと作業が安定します。

投稿後のチェック手順をあらかじめ用意する

投稿してからの確認リストを作っておくと安心です。表示崩れがないか、リンクが正しく飛ぶか、タグやハッシュタグが入っているかを最短で確認できるようにしてください。想定外の表示や誤字脱字は速やかに修正できるように体制を整えましょう。

投稿後は最初の1時間と24時間に反応をチェックするとよい変化が分かります。反応が良い投稿はピン留めや再投稿、別フォーマットでの展開を検討すると効果が高まります。フィードバックはまとめて次回に活かせるように記録しておくと運用が安定します。

CanvaとXをすぐに連携させるための設定手順

連携設定は順序を守ればスムーズに進みます。まずCanvaにログインしてからXのアカウント情報を用意してください。アクセス権限を許可する画面が出たら、必要な範囲を確認して進めます。設定後は一度テスト投稿を行って動作確認しておくと安心です。

連携設定でつまずいたときは、アカウントの認証情報やブラウザの拡張機能、ポップアップブロックを見直してください。二段階認証を有効にしている場合は、その手順も確認しておく必要があります。複数アカウントを扱うときはログイン状態に注意して操作してください。

終わったら連携状態の確認方法や解除方法を把握しておくと、トラブル発生時に冷静に対応できます。設定を共有する場合は権限範囲を限定して安全性にも配慮しましょう。

Canvaアカウントの準備とログイン方法

まずはCanvaのアカウントを作成して、メールまたはSNSでログインできる状態にしてください。ブランドで使う場合はチームやブランドキットの設定を済ませておくと後で便利です。プロフィールや連絡先情報も最新にしておくと認証で迷いません。

ログイン時はブラウザの自動入力情報やキャッシュが影響することがあるので、新しいセッションで作業すると安全です。二段階認証を使う場合は、スマホの認証アプリやSMSを準備しておくとスムーズに進みます。複数端末で使うときはログイン状態をこまめに管理してください。

アカウントが用意できたらCanva内の設定メニューから接続先を確認できる画面に移動し、Xとの連携に進めます。

Xと連携を許可する手順

CanvaからXへの連携は、Canvaの共有や公開メニューから行います。Xを選ぶと認証画面が表示されるので、使用するXアカウントでログインして許可を与えてください。許可の範囲は投稿の作成や管理に関するものが中心です。

許可を与える前に、どの権限が必要かを確認すると安心です。権限を制限したい場合は、後から連携設定で見直すこともできます。連携後はテスト投稿をして、投稿が正しく反映されるか確かめてください。

権限の付与が完了すると、Canva上から直接投稿先アカウントを選べるようになります。必要に応じて投稿先のアカウント名を分かりやすくしておくと便利です。

認証エラーが出たときの確認項目

認証エラーが出たら、まずログイン情報が正しいか確認してください。次にブラウザのポップアップブロックや拡張機能が邪魔をしていないかチェックします。キャッシュやクッキーのクリアで解消することもあります。

二段階認証を使っている場合は、認証コードの入力や認証アプリの連携状況を確認してください。さらに、X側でアプリのアクセス制限が設定されていると接続できないことがありますので、アカウントのセキュリティ設定も見てください。

それでも解決しない場合は、別のブラウザやプライベートウィンドウで試すと成功することがあります。必要ならCanvaやXのヘルプページを参照し、サポートに連絡する準備をしてください。

複数アカウントの管理で気をつけること

複数アカウントを扱うときは、どのアカウントに何を投稿するかを明確にしておくことが重要です。アカウント名やプロフィールに用途を書き分けておくと誤投稿を防げます。ログイン状態の切り替えが多い場合は、ブラウザのプロファイルや専用アプリを使い分けると便利です。

権限をチームで分ける場合は、誰がどの操作をできるかを決めておいてください。誤って別のアカウントで投稿しないよう、投稿時の確認フローを必ず設けることをおすすめします。投稿の履歴やスケジュールは一覧で管理すると追跡が楽になります。

連携を解除する安全な方法

連携を解除する場合は、Canva側とX側の双方で設定を確認して安全に解除してください。まずCanvaの接続設定から該当のアカウント連携を取り消し、その後Xのアプリ連携設定でCanvaへのアクセスを取り消すと確実です。

解除後は、連携していた機能が使えなくなる点を確認しておきます。チームで運用している場合は関係者へ連絡して影響範囲を伝えてください。再度連携する際に再認証が必要になることを周知しておくと混乱が少なくなります。

連携状態を簡単に確認する方法

連携状態はCanvaの設定画面で確認できます。接続済みアカウント一覧からXが表示されていれば連携されています。X側でもアプリや連携設定にCanvaが表示されていれば接続は有効です。

簡単なテストとして非公開の短い投稿をして、実際にCanvaから投稿できるか確認する方法もあります。うまく投稿できれば連携は正常です。定期的に接続状態を確認しておくと、急なトラブルを避けられます。

Xで見栄えよく表示される画像と動画の作り方

見栄えの良い素材を作るためには、サイズ・解像度・余白の三点を意識してください。重要な要素は画面中央や上部に置き、端に寄せすぎないようにします。文字は読みやすい大きさとコントラストで配置してください。

画像は高解像度のまま用意しつつ、ファイルサイズを抑える工夫も必要です。動画は最初の数秒で興味を引ける構成にすると視聴が続きやすくなります。サムネイルが魅力的だと再生率が上がるので、静止画からでも目を引くデザインを用意してください。

投稿前にスマホでの見え方をチェックし、必要ならトリミングや色調補正を行ってください。違和感があれば修正してから投稿することで、ユーザーの印象を良くできます。

投稿形式ごとの推奨画像サイズ一覧

Xでは表示方法により最適なサイズが変わります。一般的には横長(16:9)、正方形(1:1)、縦長(4:5など)を使い分けると良いです。投稿の目的や見せ方に合わせて比率を選んでください。

画像作成時は解像度を高めに設定し、重要なテキストやロゴは端から余裕を持たせて配置します。サムネイル用途がある場合は、サムネ用のトリミング位置も意識しておくと表示崩れを防げます。

投稿前に複数サイズでの見え方を確認し、最も見栄えが良い比率で投稿してください。どの比率が反応が良いかは試行錯誤で見つけるのが早いです。

単一投稿と複数投稿での表示差を理解する

単一投稿と複数画像投稿では自動トリミングや表示比率が変わることがあります。複数投稿ではそれぞれの画像が均等なスペースで表示されるため、各画像の重要箇所を中央寄せにすると安心です。

単一投稿では画面全体を活かしたダイナミックな見せ方が可能です。複数投稿はストーリー性を持たせて順序を考えると見てもらいやすくなります。どちらを選ぶかでデザインの作り方や文字配置を変えると意図した見え方に近づけられます。

画質劣化を防ぐ保存形式と圧縮の選び方

画質を保つにはPNGや高品質JPEGで保存するのが基本です。透過が必要な場合はPNGを選んでください。ただしPNGはファイルサイズが大きくなるので、アップロード先の容量制限を確認しておきます。

JPEGは画質と容量のバランスが取りやすいので、写真系の投稿に向いています。保存時の圧縮率を調整して、粗さが出ない範囲で容量を下げると読み込みが早くなります。動画はMP4(H.264)形式が広く対応しています。

投稿前にプレビューで画質を確認し、必要なら再保存して最適化してください。

自動トリミングを避ける比率の決め方

自動トリミングは重要な要素が切れることがあるので、余白を多めに取ると安心です。テキストやロゴは画面端から一定の距離を空け、中央寄せを意識すると切れにくくなります。

トリミングの影響を受けやすい部分は見せ方を変えるか、別バージョンを用意して対処します。投稿前に各デバイスの表示確認をして、実際のトリミング位置をチェックすると失敗を防げます。

動画投稿の比率と容量の目安

動画は縦長、横長どちらでも効果的ですが、プラットフォームの傾向に合わせて選んでください。短めの動画(15~30秒程度)で要点を伝えると視聴維持率が上がりやすいです。

容量はできるだけ軽くすることを意識しつつ、画質を落としすぎないように注意します。一般的な目安としては、スマホ視聴を想定して数MB〜数十MB程度に収めると読み込みが速くなります。長時間や高解像度の動画は外部リンクやストリーミングを検討してください。

アニメーションや透過画像の扱い方

アニメーションは目を引きますが、過度に派手だと情報が伝わりにくくなります。短時間で動きをつけ、重要なメッセージは静止画でも理解できるようにしてください。透過画像は背景とのコントラストを考えて使うと視認性が上がります。

アニメーションや透過を使う場合は、対応フォーマットやファイルサイズの制約に注意して保存してください。テスト投稿で動作確認を行い、想定どおり表示されることを確認してから本番投稿に移ると安心です。

CanvaからXへ直接投稿するときの操作手順と回避術

Canvaからの直接投稿は手順を踏めば簡単にできます。まずデザインを完成させ、共有メニューからXを選びます。投稿先のアカウントを選択し、投稿文やハッシュタグを入力して公開すれば完了です。はじめにテスト投稿をしておくと失敗が少なくなります。

投稿中にエラーが出た場合はログアウト・再ログインやブラウザのリロードを試してください。投稿が重複したときは削除や下書き保存で整理しましょう。操作に慣れるまでは非公開や限定公開で試すと安心です。

デザイン完成から共有までの基本の流れ

まずはデザインを最終チェックします。文字の誤字脱字、余白、重要部分の配置を確認してください。次に右上の共有ボタンから公開やダウンロード、直接投稿の選択肢を選びます。

Xへ直接投稿する場合は「共有」→「ソーシャルメディア」→「X」を選び、投稿文を入力してから投稿先アカウントを指定します。設定を確認して問題がなければ公開ボタンを押します。投稿後は実際の表示を確認して異常がないかチェックしてください。

共有メニューでXを選んで投稿先を設定する

共有メニューでXを選ぶと接続済みアカウントが表示されます。投稿先を一つまたは複数選択できる場合は、どのアカウントに投稿するかを明確に選んでください。投稿文やハッシュタグはここで入力できます。

画像や動画の順序を調整する必要がある場合は、ここで確認してから投稿すると安心です。誤って別アカウントに投稿しないよう、投稿先のアカウント名を確認する習慣をつけてください。

投稿文やハッシュタグを作るときのコツ

投稿文は短く、最初の数語で興味を引く構成を目指してください。重要な情報は先頭に置き、補足情報は続けて入れると読みやすくなります。ハッシュタグは関連性の高いものを数個選ぶと見つけてもらいやすくなります。

改行や絵文字を適度に使うと視認性が上がりますが、やりすぎないように注意してください。リンクを入れる場合は短縮URLを使うと見た目がすっきりします。投稿前にプレビューで全体を確認してください。

投稿前に画質とリンクを最終確認する方法

投稿ボタンを押す前に、画像や動画の画質を拡大表示で確認してください。特にテキスト部分が潰れていないか、色味が崩れていないかをチェックします。リンクはコピーして別タブで開き、正しいページに飛ぶかを確認してください。

誤字脱字やハッシュタグのスペルミスも見落としやすいので、読み直しを怠らないでください。可能なら別の人にもチェックしてもらうと安心です。

投稿が反映されないときに試す手順

投稿が反映されない場合は、まず接続状態を確認してください。ログアウト・再ログイン、ブラウザのキャッシュクリア、ポップアップブロック解除を試してみてください。CanvaやXのサーバー側で障害が発生していることもあるので、公式のステータス情報を確認するのも有効です。

短時間に何度も試すと重複投稿になることがあるので、状況を確認しながら対応してください。必要なら投稿を下書き保存して、時間をおいて再試行する方法もあります。

直接投稿でよく出る制約とその対応方法

直接投稿ではファイルサイズ制限やフォーマット制限に注意が必要です。画像の解像度や動画の長さ、容量制限に引っかかると投稿できないことがあります。容量を抑えるために画質設定や圧縮を調整してください。

また、Canvaからは一部の機能や特殊なフォーマットが反映されないことがあります。アニメーションなどが正しく表示されないときは静止画や別フォーマットで代替するのが安全です。問題が続く場合はダウンロードして手動で投稿する方法を検討してください。

予約投稿や複数アカウントの運用をどう選ぶか

投稿の頻度やチーム体制に合わせて予約やアカウント管理の方法を選んでください。定期的に投稿するなら予約機能を利用すると負担が減ります。複数アカウントを運用する場合は役割分担や管理ツールの導入を検討すると効率が上がります。

開始時はスモールに運用して、慣れてきたら自動化や外部ツールの導入を進めると混乱が少ないです。運用ルールやチェックリストを作っておくと、誰が担当しても一定の品質で投稿できるようになります。

コンテンツプランナーの基本的な使い方

Canvaのコンテンツプランナーは、作ったデザインをカレンダーで管理できる機能です。日付を選んで投稿を予約し、視覚的に投稿予定を把握できます。デザインの差し替えやスケジュールの変更も画面上で簡単に行えます。

カレンダーで全体のバランスを確認し、重要な日付やキャンペーンに合わせて投稿を配置すると運用が安定します。チームで使う場合は権限設定で編集者と閲覧者を分けると混乱が少なくなります。

Proで可能になる予約の主な流れ

Canva Proでは予約投稿機能が拡張され、複数プラットフォームへの同時投稿や詳細なスケジューリングが可能になります。投稿先の選択や時間帯の指定、下書きの管理がしやすくなります。

Proを使うとフォルダやテンプレートの共有、ブランドキットの管理がスムーズになるため、頻繁に投稿する場合に手間が減ります。費用対効果を考えて導入を検討してください。

無料プランで予約できないときの代替策

無料プランでネイティブな予約が使えない場合は、ダウンロードして外部の予約ツールにアップロードする方法があります。カレンダー管理はスプレッドシートや共有カレンダーで対応できます。

また、手動で投稿する場合は投稿予定リストとリマインダーを用意しておくと忘れにくくなります。外部ツールの無料プランや試用版を活用するのも一つの手です。

複数アカウントを効率よく管理する方法

複数アカウントを管理する際は、投稿ルールやテンプレートを用意してアカウントごとのトーンやビジュアルを統一してください。スケジュール管理は共通のカレンダーで行い、投稿権限を明確にしておくと誤投稿を減らせます。

ブラウザのプロファイルや専用の管理ツールを使い分けるとログインの切り替えが楽になります。投稿履歴や成果を定期的に振り返り、運用ルールを改善していくことも大切です。

外部ツールを併用するメリットと注意点

外部の予約・分析ツールを使うと、投稿の一括管理や詳細な分析が可能になります。チーム運用や複数プラットフォームでの統合管理がしやすくなる点は大きなメリットです。

一方で、ツールごとに仕様やコストが異なるため、自分たちの運用に合ったものを選ぶ必要があります。API連携や権限管理などセキュリティ面の確認も忘れないでください。

投稿スケジュールと反応を測る方法

投稿スケジュールは曜日や時間帯ごとの反応を見ながら調整してください。初めは複数の時間帯で試し、反応が良い時間帯に集中させると効率が上がります。掲載後はエンゲージメントと表示数を定期的にチェックして変化を追います。

反応の良い投稿は形式や時間を記録して、次回の参考にしてください。データをもとに仮説を立て、少しずつ改善していくサイクルを作ると成果が積み上がります。

今日から使えるCanvaとXの投稿チェックリスト

ここまでのポイントを一つにまとめた短いチェックリストを用意しました。投稿前にこのリストを確認すれば、うっかりミスを減らしてスムーズに投稿できます。

- 投稿目的とターゲットは明確か

- 画像サイズと比率は投稿に合っているか

- 重要なテキストは端に寄りすぎていないか

- 画質・解像度は適切か

- ハッシュタグやリンクは正しいか

- 投稿先アカウントは合っているか

- テスト投稿またはプレビューで表示を確認したか

- 予約や公開時間は設定済みか

- 投稿後の反応確認のタイミングを決めたか

このリストをスマホやデスクトップのメモに入れておくと便利です。投稿が予定どおり進むように、習慣化して使ってみてください。