Googleはいつから私たちの暮らしに?誕生の歴史と進化したサービスを解説

インターネットで情報を探す際、多くの人が「Google」を利用しています。しかし、Googleがどのように始まり、今のような存在になるまでにどのような歴史を歩んできたのかをご存知でしょうか。SEOやWeb集客に関心がある方であれば、Googleのサービスや技術の進化を知ることは、自社サイト運営や集客戦略にも役立ちます。

この記事では、Googleの誕生から現在に至るまでの歴史や、日本における普及の流れ、検索技術の進化、今後の展望までをわかりやすく解説します。これまで聞いたことのあるGoogleサービスの開始時期や、どのように私たちの暮らしやビジネスに影響を与えているのか、整理して理解しましょう。

Googleのサービスはいつから始まったのか歴史を振り返る

Googleは今や世界中で使われている検索エンジンですが、その歩みはどのように始まったのでしょうか。まずは、Googleの誕生や初期の特徴について振り返ります。

そもそもGoogleはいつ誕生したのか

Googleの誕生は、1998年にまでさかのぼります。当時、アメリカのスタンフォード大学で学んでいたラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏によって設立されました。この2人は、大学院生としてインターネット上の情報をより整理しやすくするための研究を行っていました。

彼らが開発した検索システムは、従来のものと異なり、ウェブページの内容だけでなく、他のページからどれだけリンクされているかという「評価」も重視していました。この仕組みが、のちにGoogleの大きな強みとなりました。

初期のGoogleと検索エンジンの違い

当時の検索エンジンは、キーワードがどれくらい含まれているかといった「単純な一致」によって順位を決めていました。しかし、Googleは「リンクが多い=信頼されている」という考え方(ページランク)を採用し、より関連性の高い検索結果を表示することができました。

このアプローチによって、ユーザーが本当に求める情報に早くたどり着けるようになり、Googleの評判は急速に広がりました。また、見た目のシンプルさも好まれ、他の検索エンジンとの差別化につながりました。

Googleの社名の由来と創業秘話

「Google」という社名は、数学用語の「グーゴル(Googol)」に由来しています。グーゴルは「1の後に0が100個並ぶ数」という意味で、膨大な情報を扱うという願いが込められています。また、最初は「BackRub」という名前で開発が進められていましたが、より印象に残る名前を探して「Google」となりました。

創業当時は大学の寮の一室から始まり、資金調達のために家族や知人からの協力も受けながら成長していきました。初期のサーバーも手作りでしたが、彼らの独自の発想と技術が、後の大きな成長へとつながりました。

1990年代後半から急成長した理由

Googleが急成長した背景には、検索結果の質の高さと、シンプルなインターフェースがありました。広告が少なく、目的の情報にすぐアクセスできる点が、忙しい現代人に受け入れられたのです。

さらに、検索精度の向上が口コミで広まり、多くの人がGoogleを使うようになりました。1990年代後半には、これまで主流だった検索エンジンを次々と追い抜き、世界的な知名度を獲得していきました。

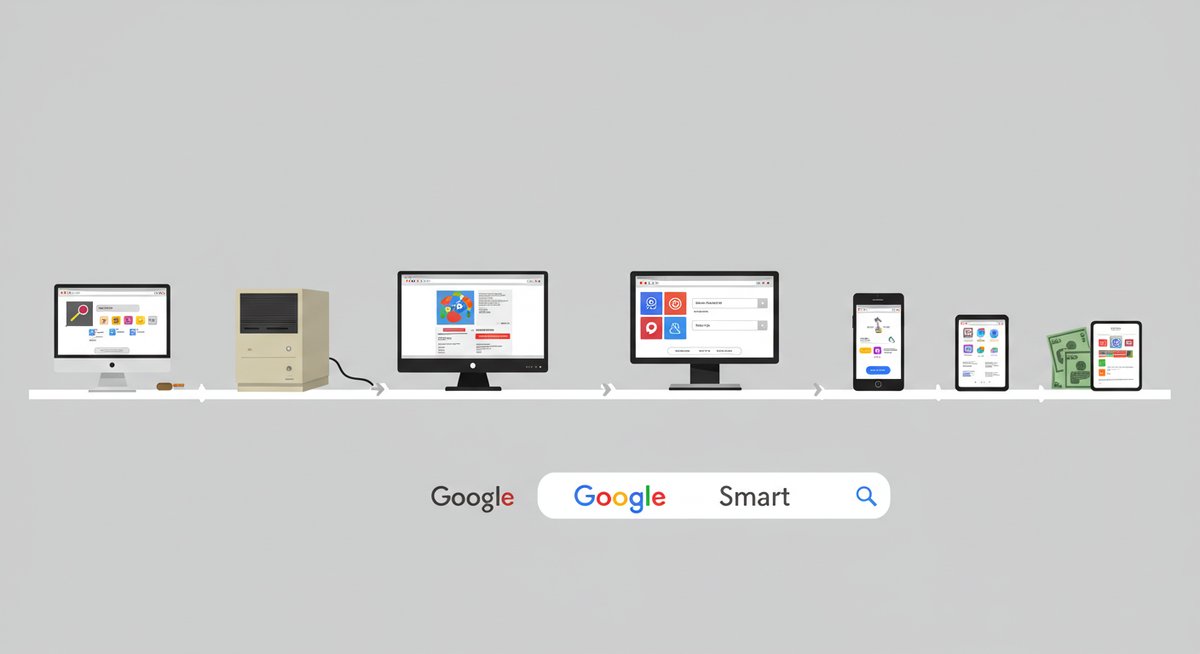

2000年代以降に進化したGoogleの主なサービスの登場時期

Googleは検索エンジンだけでなく、さまざまなサービスを開発・提供しています。2000年代以降、私たちの生活やビジネスに欠かせないツールが次々と登場しました。

GmailやGoogleマップが登場した年

Gmailは、2004年にサービスがスタートしました。大容量のメールボックスと強力な検索機能が特徴で、多くのユーザーを惹きつけました。当初は招待制でスタートしたため、話題性も高まりました。

一方、Googleマップは2005年に登場し、地図やルート検索の利便性を大幅に向上させました。これにより、店舗の場所を調べたり、旅行の計画を立てたりする際の新しいスタイルが定着しました。いずれも多くの人の生活に欠かせない存在となりました。

AndroidやChromeなどの主要サービスのスタート

スマートフォン向けOS「Android」は、2008年に最初の端末が発売されました。Androidは、多くのメーカーが利用できるオープンな仕組みにより、瞬く間に世界中で普及しました。

また、Google独自のウェブブラウザ「Chrome」も2008年にリリースされました。シンプルなデザインと高速な動作が特徴で、現在では世界で最も使われているブラウザのひとつです。これらのサービスの開始は、Googleの存在感をさらに高めました。

Google翻訳やGoogleフォトの開始時期

Google翻訳は2006年に登場し、無料で多言語間の翻訳ができるサービスとして広く使われるようになりました。最初は英語とアラビア語のみでしたが、現在は数百の言語に対応しています。

Googleフォトは2015年にサービスを開始しました。写真や動画を自動でバックアップ・整理できるため、スマートフォンで撮影した思い出を安全に管理できるようになりました。これらのサービスは、日常生活の中でのGoogle利用の幅を広げています。

WorkspaceやGoogleドライブなど業務向けサービスの進化

Googleドライブは2012年に登場し、ファイルの保存や共有をオンラインで簡単に行えるようになりました。その後、「G Suite(現:Google Workspace)」として、Gmailやカレンダー、ドキュメントなどを統合した業務向けサービスも浸透しています。

これらのサービスにより、在宅勤務やリモートワークも効率的に行えるようになりました。ファイル共有や共同編集がリアルタイムで可能になったことで、ビジネスのスタイルも大きく進化しました。

日本におけるGoogleの歴史と普及のタイミング

Googleの普及は世界だけでなく日本でも大きな影響を与えました。日本市場への進出や独自の展開について振り返ります。

Googleが日本市場に進出した年

Googleが日本に進出したのは、2001年のことです。東京にオフィスを構え、日本語によるサービスの提供を本格的にスタートしました。

日本語特有の言語処理や利用者のニーズに合わせて、徐々にサービスの内容も最適化されていきました。これが日本市場での信頼獲得につながりました。

Yahoo!Japanとの提携と検索エンジンの変化

2010年、Yahoo!JapanがGoogleの検索エンジン技術を採用すると発表しました。これにより、日本国内の多くのユーザーがGoogleの仕組みを間接的に利用することになりました。

この提携は、検索結果の質の向上や広告配信の効率化など、業界全体にさまざまな変化をもたらしました。企業のWeb戦略にも大きな影響を与えた出来事です。

日本でのシェア拡大のきっかけ

日本でGoogleのシェアが大きく伸びた理由には、スマートフォンの普及も大きく関係しています。Android搭載スマートフォンが一般的になることで、Googleのサービスを日常的に使う人が急増しました。

また、GmailやGoogleマップ、YouTubeなど、生活に密着したサービスが支持を集め、幅広い年代に浸透しています。こうした流れが、国内シェア拡大の流れを後押ししました。

日本独自のサービス展開とローカライズ

Googleは日本市場向けにさまざまなローカライズや独自サービスの提供も行っています。たとえば、災害情報の提供や地域ごとの検索トレンドを反映したサービスは、日本の利用者にとって大きな価値があります。

また、日本語入力システム「Google日本語入力」や、地元店舗情報を充実させる施策なども、他国とは異なるアプローチです。こうした取り組みが、より多くの人に使いやすく感じてもらえる理由のひとつとなっています。

検索アルゴリズムと技術革新の歩み

Googleは常に検索技術の向上に取り組んできました。検索の仕組みや技術はどのように進化してきたのでしょうか。

ページランクから始まる検索技術の変遷

Googleの原点となる「ページランク」は、リンク構造に注目してページの重要度を判断する技術です。これにより、ユーザーが求める信頼性の高い情報を上位表示できるようになりました。

その後も、スパムサイト対策やユーザー体験の向上を目的としたアップデートが繰り返されてきました。検索技術は年々複雑化し、進化を続けています。

モバイルファーストやAI導入による検索精度の向上

スマートフォンの普及にあわせて、Googleはモバイルでの表示や操作性を重視するようになりました。これにより、スマホからの検索でも正確かつ読みやすい結果が得られるようになっています。

また、AI(人工知能)を使った検索アルゴリズムの改良も進められ、ユーザーの意図により近い検索結果を表示できるようになりました。これにより、情報収集がさらに便利になっています。

画像検索や音声検索など新しい検索体験の登場

従来のテキスト検索に加え、画像検索や音声検索といった新しい検索手段も登場しました。画像検索では、写真やイラストから直接情報を探し出せるようになり、視覚的な検索体験が広がっています。

音声検索は、スマートフォンやスマートスピーカーで声だけで質問できるため、日常のちょっとした調べものにも便利です。こうした新しい体験が、検索の幅を大きく広げました。

SGEやBERTなど近年の大規模アップデート

ここ数年で「BERT(バート)」や「SGE(Search Generative Experience)」など、大規模なアルゴリズムのアップデートも行われています。BERTは言葉の文脈理解を深める技術で、より自然な文章でも正確に情報を見つけられるようになりました。

SGEは生成AIを取り入れた新しい検索体験で、複雑な質問にも幅広い情報を組み合わせて答える仕組みです。これにより、従来よりもさらに柔軟な情報取得が可能になっています。

Googleの社会的影響と今後の展望

Googleは検索だけでなく、社会やビジネスのあり方にも大きな影響を与えています。現在の役割や、今後の方向性について考えます。

情報インフラとしての役割と責任

Googleは、世界中で膨大な情報を整理し、誰でも簡単にアクセスできる仕組みを提供しています。これにより、社会全体の知識の共有や学びが加速しました。

一方で、信頼性のある情報を提供し続ける責任や、フェイクニュースの拡散防止など、社会的責任も大きくなっています。公平な検索結果を維持するため、さまざまな取り組みが行われています。

広告ビジネスの拡大とマーケティングへの影響

Googleは広告サービスも展開しており、多くの企業が集客や認知度向上のために利用しています。特に、検索連動型広告は、ユーザーの興味関心に合わせやすいことが特徴です。

下記は代表的な広告サービスの特徴です。

| サービス名 | 特徴 | 主な利用シーン |

|---|---|---|

| Google広告(AdWords) | 検索やWebサイト上に表示 | 商品・サービスのPR |

| Googleディスプレイ広告 | バナー画像や動画の広告 | 認知度向上、再訪促進 |

| YouTube広告 | 動画コンテンツでの広告配信 | ブランド訴求、若年層向け |

これらにより、企業のマーケティング活動にも大きな影響を与えています。

プライバシーとセキュリティの課題

Googleが膨大なデータを扱う中で、個人情報の取り扱いやセキュリティも重要なテーマとなっています。ユーザーのプライバシー保護や不正アクセス対策が求められています。

たとえば、プライバシーポリシーの見直しや二段階認証の導入など、対策も強化されています。しかし、情報漏えいやデータの不正利用のリスクが完全になくなるわけではないため、今後も継続的な改善が必要とされています。

生成AIや新技術による未来のGoogle

近年、生成AIなど新しい技術の登場がGoogleのサービスや検索にも影響を与えています。たとえば、AIによる自動要約や質問応答の精度向上、個人に合わせた情報提案などが進んでいます。

今後は、さらなる技術革新によって、情報検索や業務効率化、日常生活のサポートまで、Googleの役割がより多様化することが予想されます。

まとめ:Googleはいつから始まり何が変わったのかを総ざらい

Googleは1998年に誕生し、検索技術の進化とともにさまざまなサービスを展開してきました。多くの人にとって身近な存在となり、仕事や日常生活の中で欠かせない情報インフラとなっています。

今後も、検索の仕組みやサービスが進化し続けることで、私たちの情報収集や働き方、社会全体のあり方にも影響を与え続けるでしょう。Googleの歴史や進化を知ることは、より便利なインターネット活用や、時代に合ったWeb集客のヒントにつながります。