ホームページでやってはいけない失敗例と集客や成果を左右する注意点

ホームページを作る際、「なぜか成果が出ない」と感じて悩む方は多いです。SEOやWeb集客を意識しつつも、気づかないうちに初歩的なミスをしている場合が少なくありません。ちょっとした設計の甘さや、目標設定の不明確さが積み重なると、思うようにユーザーが集まらず、せっかくのホームページがただの飾りになってしまうこともあります。

こうした失敗を未然に防ぐためには、サイト制作や運用の段階でどんな落とし穴があるのか、具体例を知っておくことが大切です。今回は、ホームページ制作や運用でやってはいけない代表的なミスや注意点を、実務経験者の視点で丁寧に解説します。

ホームページでやってはいけない初歩的なミスとその影響

ホームページの制作は、最初の設計や考え方で成否が分かれてしまいます。よくある初歩的なミスと、それがもたらす影響について紹介します。

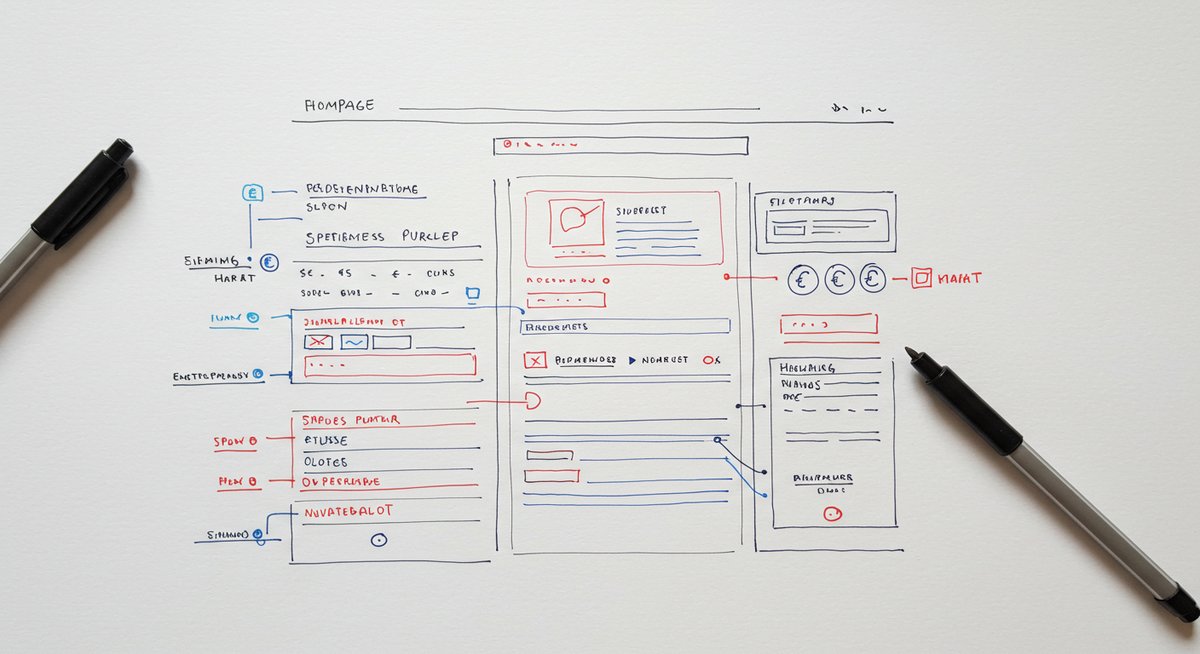

ホームページの目的を曖昧にしたまま作り始める

ホームページを作る際に「とりあえず必要だから」と目的を曖昧にしたまま進めてしまうケースは少なくありません。目的が明確でないと、サイトの設計やコンテンツがぼんやりしてしまい、誰に何を伝えたいのか分からないサイトになりがちです。

たとえば、企業の場合は「問い合わせを増やしたい」「採用へのエントリーを増やしたい」など、目的を具体的に決めることで必要なコンテンツや導線設計がはっきりします。目的が曖昧な状態で作っても、ユーザーの行動につながらず、期待する効果が得られにくくなります。

ターゲットやユーザー像を明確に設定しない

誰に向けてサイトを作るのか、それを考えずにホームページを制作すると、内容やデザインがブレてしまいます。ターゲット像が決まっていないと、情報の優先順位や言葉づかい、デザインの雰囲気も一貫性を持たせにくくなります。

たとえば、若い女性向けの商品サイトと、ビジネス向けのサービス紹介サイトとでは求められる内容も大きく異なります。ターゲットを明確にすることで、その人たちが求める情報や使い勝手を意識した設計にでき、結果として集客や成果につながりやすくなります。

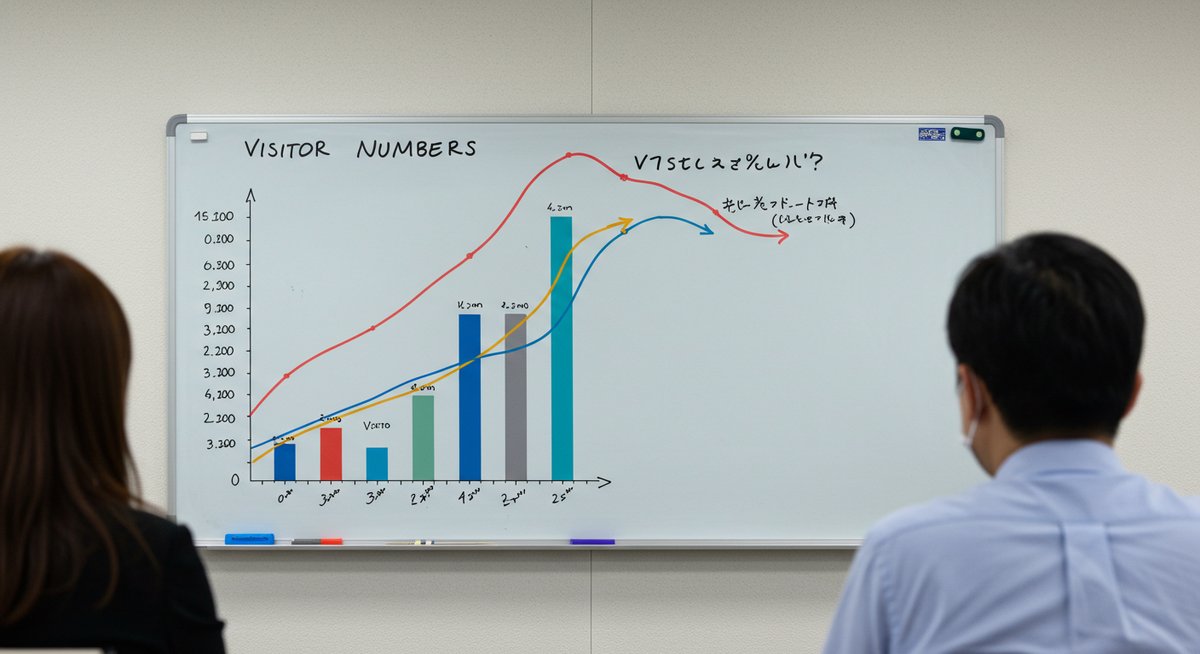

数値目標や成果指標を決めずに進める

ホームページを作る際、最終的にどのくらいの成果を求めるかを決めずに進めると、評価や改善がしづらくなります。成果指標がなければ、「なんとなくアクセスは増えたが、売上にはつながっていない」といった漠然とした運用になってしまいます。

たとえば、月間の問い合わせ件数や資料請求数、アクセス数など、具体的な目標数値を設定することで、制作や運用の方針がぶれにくくなります。目標達成に向けた具体的な改善策も考えやすくなるため、サイト運用の質が高まります。

コンセプトやトンマナを設計せずに制作を始める

コンセプトやトンマナ(色使いやデザインの雰囲気)をきちんと決めずに、見た目や機能だけで制作を進めてしまうと、サイト全体の統一感がなくなります。バラバラな印象のホームページは、ユーザーに不信感を与えてしまうこともあります。

コンセプトやトンマナをしっかりと設計することで、ブランドイメージや伝えたい雰囲気がユーザーに伝わりやすくなります。初期段階で方向性を決めることで、後からの手戻りや修正も減らせます。

サイト構築時に避けるべき落とし穴

ホームページの構築時には初期設定やサーバー選びなど、見落としがちな落とし穴があります。ここからは、特によくある注意点を紹介します。

無料サーバーや低スペックサーバーの利用

コストを抑えるために無料サーバーや安価なサーバーを利用するケースがありますが、サイトの表示速度が遅くなったり、安定性が低かったりするため注意が必要です。無料サーバーは広告が表示されることも多く、ユーザーの信頼感を損なう場合もあります。

また、アクセスが集中するとすぐにダウンする、バックアップ機能がない、サポートが不十分といったデメリットも。ホームページをビジネスに活用する場合は、ある程度の性能やサポート体制が整った有料サーバーを選びましょう。

ドメインを適当に選ぶ

ドメイン(サイトのURL)はホームページの顔ともいえる存在ですが、安易に決めてしまうと後々トラブルになることがあります。たとえば、会社名やサービス名と無関係なドメインや、長すぎて覚えにくいドメインは、利用者にも印象が残りにくくなります。

また、一度取得したドメインを後から変更するのは手間がかかり、SEOにも悪影響を及ぼすことがあります。ドメイン選定の際は「覚えやすい」「分かりやすい」「できれば短い」ものを意識しましょう。

SSL化を怠ることで信頼を損なう

SSL(通信の暗号化)対応をしていないサイトは、ブラウザで「保護されていません」と表示されるため、ユーザーが不安を感じてしまいます。特に問い合わせフォームや個人情報を扱う場合は、SSL化が必須です。

SSL化されていないと、通信途中で情報が盗まれるリスクも高まり、企業やサービスへの信用も落ちてしまいます。SSL対応をしっかり行うことで、ユーザーの安心感につながります。

パンくずリストやナビゲーションの未設置

ホームページ内でユーザーが迷わないよう導線を整えることは大切です。パンくずリスト(現在どのページにいるかを示す表示)やナビゲーション(メニュー)を設置しないと、ユーザーが目的のページにたどり着けず、途中で離脱してしまうことが増えます。

特にページ数が多いサイトでは、どこに何があるのかが一目で分かる設計が求められます。しっかりとしたナビゲーション設計を行い、迷わず利用できるサイトを目指しましょう。

レスポンシブ非対応やモバイル最適化不足

スマートフォンでの閲覧が主流になっている現在、パソコンだけを意識したデザインではユーザー満足度が下がります。レスポンシブ対応(画面サイズに合わせて見やすくする設計)ができていないと、スマホでは文字が小さかったり、操作がしにくくなったりします。

モバイル用の最適化が不十分だと、せっかくアクセスがあっても離脱率が高くなる傾向があります。どの端末からも快適に閲覧できるよう、デザインやレイアウトを調整しましょう。

デザインやユーザー体験でやりがちな失敗例

ホームページの印象や、使いやすさを左右するのがデザインやユーザー体験です。注意したい失敗例を具体的に見ていきます。

トンマナやデザインの統一感がない

ホームページのデザインに統一感がないと、ユーザーが混乱しやすくなります。ページごとに色やフォント、配置がバラバラだと、どのようなブランドなのかが伝わりづらく、信頼感も損なわれます。

また、複数人で制作した場合も、ガイドラインがなければ統一感がなくなりがちです。デザインルールを事前に決めておくことで、サイト全体の印象をそろえることができます。

アニメーションや装飾を多用する

動きのあるアニメーションや装飾をたくさん使うと、一見華やかに見えます。しかし、動きが多すぎると情報が伝わりづらくなり、ユーザーが疲れてしまうこともあります。

特に、重要な情報や操作ボタンが埋もれると、使い勝手が悪くなります。アニメーションは最小限にとどめ、メリハリをつけて使いましょう。

視認性や可読性の低い配色やフォント

背景と文字色のコントラストが弱い、極端に細いフォントや装飾的な字体を使うと、情報が読み取りづらくなります。視認性や可読性が低いサイトでは、ユーザーが内容を理解しにくく、すぐに離脱することが増えます。

見やすさを重視した配色と、読みやすい大きさや種類のフォントを選ぶことで、ストレスなく情報を得られるサイトになります。表や箇条書きを使って、情報を整理するのも効果的です。

| 配色例 | 読みやすさ | 推奨度 |

|---|---|---|

| 黒文字×白背景 | 非常に高い | 高い |

| 灰色文字×白背景 | やや低い | 低い |

| 白文字×青背景 | 高い | 高い |

ターゲットを無視したデザインやUI設計

どんなにおしゃれなデザインでも、ターゲットユーザーの好みや利用環境にマッチしていなければ使われません。たとえば、シニア層向けなのに小さな文字や複雑な操作を採用してしまうと、利用者が困ってしまいます。

ターゲットの年齢、興味、利用シーンなどを考慮したうえで、ナビゲーションの位置やボタンの大きさ、色使いを決めることが大切です。ユーザー目線を常に意識して設計しましょう。

コンテンツ制作で絶対に避けたいポイント

ホームページの内容であるコンテンツも、注意すべきポイントが多くあります。やってしまいがちなNG例と、避けるべき理由を紹介します。

他サイトの文章や画像をコピペする

他のサイトから文章や画像をそのままコピーして掲載することは、著作権の問題だけでなく、検索順位の低下を招く危険があります。Googleなどの検索エンジンは、オリジナリティのないコンテンツを評価しません。

自分だけの情報や体験談、会社独自の強みなどを盛り込み、オリジナル性を高めることが信頼や集客の基礎となります。

著作権フリーでない素材を無断使用する

インターネット上には画像やイラストが豊富にありますが、著作権フリーでない素材を無断で使うと、後々トラブルになる危険があります。商用利用が許可されたフリー素材サイトか、正式なライセンスを取得したものを使用しましょう。

安心してサイト運営を続けるためには、素材の利用規約をよく確認し、適切に管理することが大切です。

テキストだけの単調なコンテンツにする

文章だけがずらっと並んだサイトは、最後まで読んでもらいにくい傾向があります。図や写真、表、箇条書きを活用することで、視覚的に分かりやすくなり、情報も整理されて伝わりやすくなります。

たとえば、

- 重要なポイントは箇条書きで強調

- 比較は表形式で整理

- イメージ写真で直感的に理解

など、内容によって工夫しましょう。

信憑性の低い情報や根拠のない記載

間違った情報や、裏付けのない主張を掲載すると、ユーザーの信頼を失うだけでなく、クレームやトラブルの元になります。信頼できる情報源をもとに記載し、必要に応じて出典や参考文献を明記しましょう。

また、数字やデータを記載する際も、できるだけ根拠となる資料や公式データを使うことが重要です。

画像サイズが大きすぎて表示が遅い

写真やイラストを高画質なまま使うと、ページの読み込み速度が遅くなり、ユーザーの離脱につながります。特にスマートフォンでは通信量も増えるため、最適なサイズや圧縮を心がけましょう。

画像の形式や圧縮率を調整し、必要最低限の容量に抑えることで、快適な閲覧体験を提供できます。

SEO対策でやってはいけないこととそのリスク

検索順位を上げるためのSEO対策ですが、やり方を間違えると逆効果になることも。特に注意したいNG施策を解説します。

外部リンク購入や不正なリンク施策

外部から自分のホームページに向けたリンク(被リンク)はSEOで重要な要素ですが、リンクを買ったり、不正な方法で大量のリンクを設置すると、Googleからペナルティを受ける場合があります。

自然な方法で高品質なリンクを獲得することが大切で、過度な外部リンク施策はリスクが高いことを理解しましょう。

隠しテキストや隠しリンクの設置

ユーザーには見えないように文字を背景色と同じにしたり、極端に小さな文字でリンクを設置したりする手法は、検索エンジンをだます目的とみなされます。こうした行為はガイドライン違反となり、順位の大幅な低下やインデックス削除の原因にもなります。

SEOで大切なのは、ユーザーにも分かりやすい誠実な情報提供です。

キーワードの詰め込みや不自然な文章

SEO対策のために、同じキーワードを不自然なほど繰り返し使うと、文章が読みづらくなるだけでなく、逆に評価を下げてしまいます。キーワードの使用は適切な回数にとどめ、自然な流れの中で盛り込むことが大切です。

| キーワード詰め込み例 | 問題点 |

|---|---|

| 「SEO対策 SEO SEO」 | 違和感が強い |

| 「SEOに強いホームページ」 | 普通の表現 |

重複コンテンツやカニバリゼーションの発生

同じ内容や非常に似たページが複数あると、検索エンジンはどちらを評価すべきか迷ってしまい、結果としてどちらの順位も上がりにくくなります。この状態を「カニバリゼーション」といいます。

ページごとにテーマや内容を明確に区別し、重複を避けることがSEOでは重要です。

画像のaltテキストを省略する

画像に代替テキスト(altテキスト)を入れないと、検索エンジンが画像の内容を理解できず、画像検索からの流入も見込めません。また、視覚障害のある方のサポートにもaltテキストは必要です。

画像には必ずわかりやすいaltテキストを設定しましょう。

運用・保守フェーズで失敗しがちなポイント

ホームページは公開して終わりではありません。運用や保守の段階にも見落としやすい注意点が多くあります。

サイトを全く更新しない

情報が古いまま更新されていないホームページは、ユーザーからの信頼が下がってしまいます。また、検索エンジンも更新頻度の低いサイトは評価しにくくなります。

定期的に新しい情報やコンテンツを追加することで、サイトが活きた状態を保てます。

セキュリティ対策を後回しにする

ウイルスや不正アクセスなど、ホームページは様々なリスクにさらされています。セキュリティ対策を怠ると、サイトが改ざんされたり、個人情報が漏洩する恐れもあります。

パスワード管理やSSL対応、不要な機能の削除など、基本的な対策をしっかり行うことが必要です。

ドメインやサーバーの契約更新を忘れる

ドメインやサーバーの契約更新を忘れると、突然ホームページが表示されなくなる事態も発生します。事前に更新期限を把握し、リマインダーを設定しておくと安心です。

| 項目 | 管理ポイント | 備考 |

|---|---|---|

| ドメイン | 有効期限管理 | 自動更新推奨 |

| サーバー | 契約内容確認 | 支払い遅れ注意 |

CMSやプラグインのアップデートを怠る

WordPressなどのCMSやプラグインは、アップデートを怠ると脆弱性が残り、攻撃されやすくなります。定期的に最新版への更新を行い、安全性を保ちましょう。

アップデート前にはバックアップを取っておくと、不具合時にも安心です。

運用マニュアルやルールを作成しない

担当者が変わったときやトラブル時の対応をスムーズにするためにも、運用マニュアルやルールは作っておきましょう。手順や管理方法が分からないと、ミスやトラブルが起きやすくなります。

運用体制を明確にし、情報共有を徹底することで、安定した管理が可能になります。

外注・制作会社選びでの注意点

外部の制作会社にホームページを依頼する場合にも、事前に注意しておきたいポイントがあります。

見積もりを1社だけに依頼する

制作費用や納期、対応範囲などは会社ごとに異なります。1社だけに見積もりを依頼すると、相場が分からず不利な条件で契約してしまうことがあります。

最低でも2~3社から見積もりを取り、内容を比較したうえで判断しましょう。

途中解約不可や不利な契約を結ぶ

契約内容をよく確認せずに進めると、「途中でやめたい」と思ったときに高額な違約金が発生するなど、不利な条件を受け入れてしまうことがあります。

契約書や取引条件は必ず細部まで確認し、納得できる形で締結しましょう。

安さだけで制作会社を選ぶ

費用を抑えたいあまり、最安値の業者を選ぶと、サポートが不十分だったり品質が期待外れだったりすることがあります。安さだけでなく、実績やサポート体制、納品後の対応も重視しましょう。

| 選定基準 | 検討ポイント |

|---|---|

| 価格 | 適正かどうか |

| 実績・事例 | 希望に合うか |

| サポート体制 | 長期対応か |

納品後の更新が自社でできない体制

納品後、ちょっとした修正が発生したときに毎回外注が必要だと、運用コストや手間が増えます。自社でも簡単に更新できる仕組みやマニュアルがあるかどうか、事前に確認しておきましょう。

将来的な運用負担も考慮し、柔軟な対応ができる体制づくりが大切です。

契約内容や運用フローを十分に確認しない

制作スケジュールや納品範囲、修正対応の回数など、契約内容を細かく確認しないと「こんなはずではなかった」と後悔する可能性があります。疑問点は事前に質問し、納得したうえで進めることが大切です。

また、運用開始後のサポート・トラブル時の連絡体制も明確に把握しておくと安心です。

まとめ:ホームページ制作でやってはいけないことを知れば集客も成果も変わる

ホームページは、ちょっとした設計や運用のミスが大きな成果の差につながります。目的やターゲット設定、運用ルールの作成など、基本を押さえておくことが、集客や信頼の獲得に直結します。

今回紹介した失敗例や注意点を意識しながら制作・運用を進めることで、無駄なトラブルを避け、期待する成果につなげることができます。ホームページの役割やターゲットに合った形で、より良いサイトづくりを目指しましょう。