マーケティング4Pの事例で成功企業の戦略を解説|4Cや3Cとの違いもわかる

Web集客やSEO、そしてマーケティングの手法が近年大きく注目されています。しかし、マーケティングと聞くと難しそうだと感じたり、どう活用すればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、基本から実践まで「マーケティング4P」を中心に、Web集客や企業の戦略にどのように役立つのかを分かりやすく解説します。豊富な事例とともに、すぐに実践できるポイントや注意点もお伝えしていきます。

マーケティング4Pとは何か全体像と基本をやさしく解説

マーケティング4Pは、多くの企業や個人事業主が集客や販売戦略を考える際の出発点となるフレームワークです。シンプルですが奥深く、あらゆる業種で活用できるのが特徴です。

マーケティング4Pの意味と成り立ち

マーケティング4Pとは、「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販促(Promotion)」という4つの要素を組み合わせて考える手法です。1960年代にアメリカのマーケティング学者フィリップ・コトラーが提唱した考え方で、今でも多くの企業戦略の基盤となっています。

この4Pは、商品やサービスを「どのような内容にするか」「いくらで販売するか」「どこで・どう提供するか」「どのように認知・販売促進を行うか」をバランスよく考えるための枠組みです。たとえば新商品を開発する際やサービスを拡大する際、4Pをもとに各ポイントを整理することで、効果的な施策を打ち出すことができます。

3Cや4C分析との違い

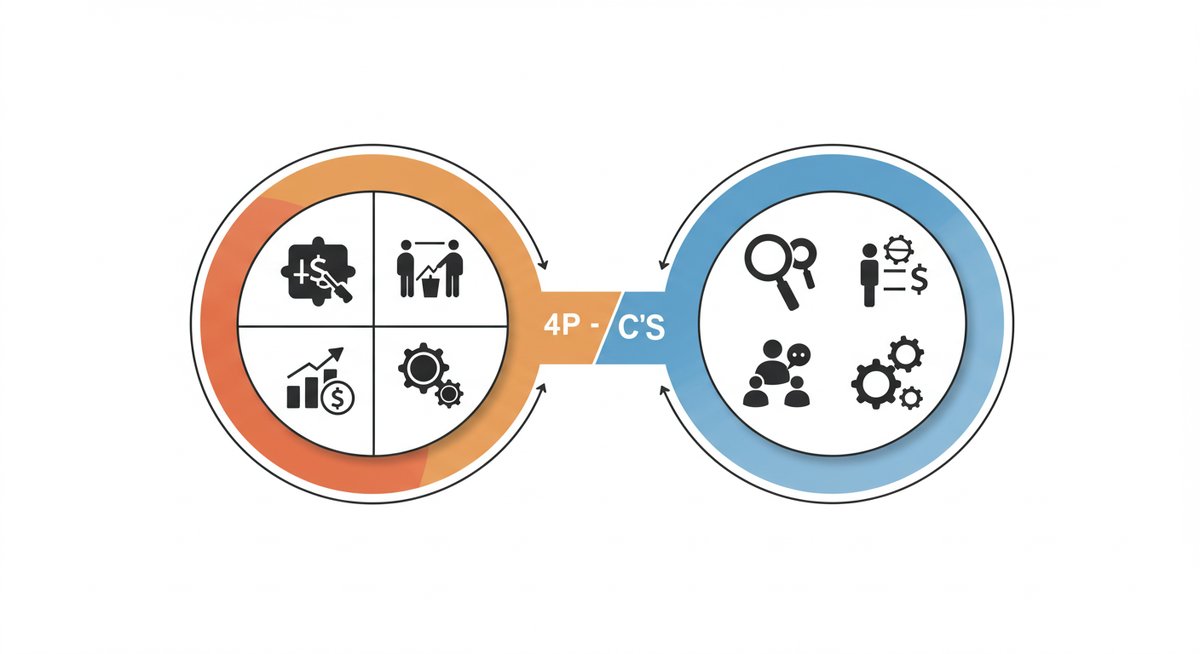

3C分析や4C分析もマーケティング戦略でよく使われるフレームワークです。3Cは「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つを分析し、4Cは「顧客価値(Customer Value)」「コスト(Cost)」「利便性(Convenience)」「コミュニケーション(Communication)」を重視します。

4Pは企業側の視点を中心にした枠組みであるのに対し、3Cや4Cは市場や顧客の視点を取り入れている点が特徴です。実際には、複数のフレームワークを組み合わせて分析・戦略設計を行うことがより効果的とされています。下表で比較してみましょう。

| フレームワーク | 視点 | 主な要素 |

|---|---|---|

| 4P | 企業側 | 製品・価格・流通・販促 |

| 3C | 客観的 | 市場・競合・自社 |

| 4C | 顧客側 | 価値・コスト・利便性・コミュニケーション |

4P分析が注目される理由

4P分析が今なお多くの現場で活用されているのは、ビジネスの基本的な問いに端的に答えを出せるからです。特にインターネットやSNSの普及で、商品・サービスの提供方法が多様化する中でも、「何を」「いくらで」「どこで」「どう売るか」の4点は変わらず重要です。

また、4Pは新規事業だけでなく既存事業の見直しや改善にも使うことができます。シンプルに現状を見直し、改善点を探しやすいので、初めての方でも活用しやすいのが特徴です。多くの企業が自社の商品やサービスの魅力を整理する際、この4Pを活用しています。

4Pを活用するメリット

マーケティング4Pを使うことで、事業やサービスの全体像を整理しやすくなります。例えば、以下のようなメリットがあります。

- 施策の抜け漏れ防止

- チーム内の共通認識形成

- 改善ポイントの明確化

このように、4Pによって「見える化」された情報をもとに、戦略や施策を立てやすくなることがポイントです。特に複数部署や関係者とプロジェクトを進める場合、共通言語として4Pを使うことで意思疎通もしやすくなります。

4P分析それぞれの要素と考え方

4P分析は、4つの要素ごとに異なる視点と工夫が求められます。各ポイントで意識すべき点や考え方を詳しく見ていきましょう。

製品Productの視点で考えるポイント

製品(Product)では、単に「モノ」だけでなく、提供する価値やサービス全体を考えます。たとえば、飲食店の場合は料理だけでなく接客やお店の雰囲気も「製品」に含まれます。

ポイントとしては「顧客が何を求めているか」を深堀りし、競合と違う独自性を打ち出すことです。機能・デザイン・アフターサービスなど、商品やサービスに付加する価値を整理しましょう。以下のリストが参考になります。

- 商品の特徴や強み

- 他社との差別化ポイント

- 利用後のサポート体制

価格Priceを設定する際の注意点

価格(Price)は、顧客の購買意欲や事業の収益性に大きく影響します。価格設定の際は、コストや市場価格だけでなく、顧客が感じる価値や競合の動向も考慮しましょう。

また、安易な値下げ戦略は利益を圧迫することがあるため注意が必要です。割引やキャンペーンも一時的な集客には有効ですが、長期的なブランド価値を損なわないようバランスを取りましょう。価格の種類や考え方は、下記のようにまとめられます。

| 価格設定方法 | 特徴 | 適したケース |

|---|---|---|

| コスト重視 | 原価+利益で設定 | 製造業・卸売業 |

| 価値重視 | 顧客の感じる価値で決定 | サービス業・高級品 |

| 市場重視 | 競合や市場価格と比較 | 価格競争の激しい分野 |

流通Placeの選び方と戦略

流通(Place)は、商品やサービスを「どこで」「どのように」提供するかを決める要素です。店舗・ECサイト・代理店など、販売チャネルごとに特性があります。

たとえば、実店舗なら立地や営業時間、ECならサイトの使いやすさや配送体制が重要です。自社に合った流通チャネルを選ぶことで、より多くの顧客にリーチできます。最近では、実店舗とネット販売を組み合わせる(オムニチャネル戦略)も一般的です。

販促Promotionの最適な実施方法

販促(Promotion)では、商品やサービスの魅力をどう伝えるかがポイントです。たとえば、広告・SNS・メールマガジン・イベントなど、手法は多岐にわたります。

どの販促手法が自社や商品に適しているかは、ターゲットとなる顧客層によって変わります。また、複数の手段を組み合わせることで相乗効果を期待できる場合もあります。販促の手段をリストアップしておきましょう。

- インターネット広告

- SNSでの情報発信

- メールマガジン

- オフラインイベントやキャンペーン

マーケティング4Pの成功事例を具体的に紹介

実際の企業がどのように4Pを活用して成果を上げているのか、具体的な事例で見ていきましょう。有名企業の取り組みは、業種や規模を問わず参考になるポイントが多くあります。

BtoC企業スターバックスの4P事例

スターバックスはコーヒーショップという枠を超え、「くつろげる空間」や「特別な体験」を重視した4P戦略で成功を収めています。

製品では、コーヒーだけでなく季節限定商品やカスタマイズサービスを提供。価格はやや高めですが、品質や体験価値を打ち出しています。流通では好立地の店舗展開と、利便性の高いモバイルオーダーも導入。販促にはSNSや会員プログラムを活用し、ブランドファンの獲得に成功しています。

ユニクロのマーケティング4P事例

ユニクロは「高品質・低価格・シンプルデザイン」を軸に、幅広い層にアプローチしています。

製品はベーシックかつ機能性の高いアイテムが中心で、価格は大量生産による低価格を実現。流通面では国内外で大量の店舗を展開し、ECサイトでも利便性を追求しています。販促ではテレビCMやSNSを駆使し、定期的なセールも集客に貢献しています。

マクドナルドに見る4Pの活用例

マクドナルドは、徹底した標準化と多様な商品展開で4Pを活かしています。

製品面では期間限定メニューや地域限定商品を投入し、価格はセット割引やクーポンで多様なニーズに対応。流通では全国に幅広い店舗網を持ち、ドライブスルーやデリバリーも強化。販促ではテレビCM、アプリのクーポン配信、SNSなど多角的な施策を展開しています。

BtoB企業Salesforceの成功事例

Salesforceはクラウド型営業支援サービスで法人向けに高い市場シェアを誇ります。製品では豊富な機能とカスタマイズ性、継続的なアップデートを提供。

価格体系も企業規模やニーズに応じた複数のプランで柔軟に対応しています。流通は自社営業とパートナー企業を組み合わせ、セミナーやオンラインイベントで販促活動を行っています。顧客の成功事例を積極的に発信し、信頼獲得と新規顧客開拓に結びつけています。

4P分析をさらに効果的に使うためのポイント

4P分析をより効果的に使うためには、他のフレームワークとの組み合わせや実際の戦略立案、顧客視点の導入などが重要です。そのポイントを整理します。

4P分析と7Pや4C分析の組み合わせ

4P分析だけではカバーしきれない部分を補うために、7P(サービス業向けに「人」「物的証拠」「プロセス」を追加)や4C分析と組み合わせる方法があります。

たとえば、サービス業では「スタッフの接客態度」や「店舗の雰囲気」も重要な要素となります。7Pや4Cを活用することで、より細やかな戦略立案が可能となります。状況に応じてフレームワークを組み合わせることが有効です。

企業戦略への落とし込み方

4P分析で整理した内容は、実際の経営戦略や日々の業務にどう活かすかが重要です。施策ごとに担当やKPI(重要指標)を設定し、定期的に進捗をチェックしましょう。

また、社内での共有や意思決定時の資料としても4Pの整理は役立ちます。表や図にまとめることで関係者全員が同じ方向性を理解しやすくなります。施策を実行に移す際は、具体的な行動計画や評価基準まで落とし込むことがポイントです。

顧客視点で4Pを考える重要性

近年は顧客の価値観やニーズが多様化しており、企業中心の発想だけでは成果を上げにくい場面が増えています。そのため、4Pを考える際も常に「顧客の視点」を意識しましょう。

実際に商品やサービスを使う人が何を求めているのか、どのような体験を重視するのかリサーチし、各要素に反映させることが成果への近道です。顧客の声を定期的に集める仕組みを作るのも有効です。

データに基づいた4P分析の進め方

感覚や経験だけでなく、客観的なデータを活用して4P分析を行うことも大切です。売上データやアクセス解析、アンケート結果などを元に現状を把握し、仮説と検証を繰り返す姿勢が成果につながります。

たとえば、次のようなデータ活用が考えられます。

- 売れ筋商品の分析

- 価格変更による売上変化の測定

- 顧客アンケート結果の比較

- 広告施策ごとの反応率

これらを定期的にチェックし、計画修正や新たな施策立案に役立てましょう。

4P分析を実践する際の注意点と失敗を防ぐコツ

4P分析を実践する場合、いくつか注意すべき点やよくある失敗例があります。バランスよく効果的に活用するためのポイントを解説します。

各要素の整合性と一貫性を保つ方法

4Pの各要素はお互いに関係しているため、一部だけが突出しても効果は限定的です。たとえば、高級感のある商品でも価格設定が安すぎるとブランドイメージに影響します。

製品・価格・流通・販促の4つを常に合わせて見直し、矛盾が生じていないかチェックすることが重要です。部署ごと、担当ごとに分断されがちな場合には、定期的な会議や進捗報告の場を設け、全体最適を意識しましょう。

戦略が偏らないバランスのとり方

4Pのうち、特定の要素ばかりに注力すると全体のバランスが崩れやすくなります。たとえば、販促活動に力を入れすぎて製品開発や流通が追いつかず、顧客満足度が下がることもあります。

4つの要素がそれぞれ補完しあうよう、バランスを意識して施策を組み立てることが重要です。以下のチェックリストで現状を見直すとよいでしょう。

- 製品開発・改良は十分か

- 適正な価格設定がされているか

- 顧客の利便性を考えた流通になっているか

- 販促活動が過不足なく行われているか

市場や競合の変化への対応策

市場環境や競合状況は常に変化しています。新たなプレーヤーの参入や顧客の嗜好の変化など、外部要因に柔軟に対応できるフレームワークが求められます。

定期的に市場調査を行い、競合の動きやトレンドを把握することが大切です。変化に気づいた時は、すばやく4Pの見直しや施策の微調整を行いましょう。情報収集や分析の体制を社内に作ることも有効です。

成果測定とPDCAサイクルの回し方

どんなに練られた戦略も、実際に成果が出ているかどうかを測定しなければ意味がありません。あらかじめKPI(重要指標)を設定し、定期的に進捗を確認しましょう。

「計画(Plan)」「実行(Do)」「評価(Check)」「改善(Act)」のPDCAサイクルを回すことで、4P分析による施策も継続的に進化させることができます。社内で定例会議やレポートで結果を共有し、次のアクションにつなげていくことが重要です。

まとめ:マーケティング4P事例から学ぶ実践的な戦略設計のポイント

マーケティング4Pは、企業規模・業種を問わず使える基本的なフレームワークです。事例を参考にしながら、自社の状況に合わせて4つの要素を整理し、バランスよく戦略に落とし込むことが成果につながります。

また、顧客視点やデータ活用、他のフレームワークとの組み合わせを意識することで、より実践的で効果的な戦略設計が可能です。定期的な見直しとPDCAサイクルの実践も欠かせません。4P分析を基軸に、変化する市場環境に柔軟に対応しながら、継続的な成長を目指しましょう。