パンくずリストがSEOに強い理由とは?設置方法や種類選びでサイトの集客力を高めよう

Web集客やSEO対策を考えるとき、「サイトが見づらい」「どこにいるかわからない」といったユーザーの声は大きな悩みです。多くの情報やページがあるサイトほど、訪問者が迷わず目的地にたどり着ける工夫が求められます。その中で注目されるのが「パンくずリスト」という機能です。この記事では、パンくずリストの基本から種類、SEOへの効果、導入・最適化のポイントまで、分かりやすくご紹介します。

パンくずリストとはサイト構造を分かりやすくするための仕組み

パンくずリストは、サイト内で今どこにいるのかを一目で確認できるナビゲーションのひとつです。迷子になりがちな大規模サイトで特に力を発揮します。

パンくずリストの意味と語源

パンくずリストは、訪問者が今いるページの位置を分かりやすく表示するための仕組みです。ページ上部や本文の直前に設置されることが多く、トップページから現在地までの道筋をリンク付きで示します。

この名前の由来は、グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」です。物語の中で森に迷いこんだ子どもたちは、帰り道を見失わないようにパンくずを落としていきます。この行動になぞらえ、「元の場所に戻れる目印」ということで、Webでも同じような役割を果たす機能をパンくずリストと呼ぶようになりました。

パンくずリストの役割と特徴

パンくずリストには主に「現在地の明示」「移動のしやすさ提供」「階層構造の理解促進」という役割があります。ユーザーはサイト内のどの位置にいるかを一目で把握でき、気になる階層にすぐ戻ることができます。

たとえばショッピングサイトや情報量の多いブログでは、カテゴリやサブカテゴリへすぐに移動できるリンクとして活用されます。また、サイト構造をユーザーにも検索エンジンにも分かりやすく示せる点も特徴です。デザインもシンプルなものが多く、主張しすぎずにユーザー体験を支えます。

HTMLサイトマップとの違い

HTMLサイトマップは、サイト全体のページ一覧をまとめて表示するページです。トップページからもリンクされていることが多く、ユーザーが全体像をつかむのに役立ちます。

一方でパンくずリストは、ページごとに設置され、現在地までの経路だけを示します。サイトマップは「全体を俯瞰する案内板」、パンくずリストは「今いる場所と来た道を示す目印」とイメージするとよいでしょう。どちらも使い方によってユーザーの利便性を高めてくれます。

パンくずリストの英語表記と海外での呼び方

パンくずリストは英語では「Breadcrumb」または「Breadcrumb Navigation」と呼ばれます。海外のWeb制作やSEOの文献でも、ほとんど同じ意味で使われています。

また、英語圏でも「Breadcrumb Trail(パンくずの道)」などの表現があり、日本と同じく童話のエピソードに由来しています。グローバルなサイト設計でも認識されている機能のひとつです。

パンくずリストの種類と選び方

パンくずリストにはいくつかの種類があり、サイトの目的や構造によって最適なものを選ぶことが大切です。ここでは代表的な3タイプについて解説します。

位置型パンくずリストの特徴

位置型パンくずリストは、サイトのディレクトリ構造に沿って、トップから現在のページまでのすべての階層を順番に表示します。主に以下の特徴があります。

- サイト全体の階層構造をそのまま忠実に反映

- 各階層にワンクリックで戻れる

- 大規模サイトや多階層サイトで特に有効

たとえば「ホーム > 商品カテゴリ > 商品詳細」という形で表示され、ユーザーが今どのカテゴリにいるかがすぐに分かります。ECサイトや情報サイトなど、複雑な構造を持つ場合におすすめです。

属性型パンくずリストの特徴

属性型パンくずリストは、ページの特徴や属性ごとに分類し、ユーザーが選択した条件やタグの経路を示します。

- 商品の「ブランド」「色」「サイズ」など、属性を基準に表示

- 複数の条件がかかわる場合に便利

- ショッピングサイトや比較サイトでよく使われる

たとえば「ホーム > メンズ > ジャケット > 黒 > Lサイズ」といったように、ユーザーが選んだ条件がそのまま経路となります。階層というよりも「選択の足跡」を示すため、属性が多いサイトと相性が良いです。

パス型パンくずリストの特徴

パス型パンくずリストは、ユーザーが実際にたどってきた移動経路(ブラウザの履歴に近い)を表示します。

- ユーザーごとに表示が変わる

- 同じ内容でも到達ルートが複数あるサイトで有効

- セッションごとの経路を記録する必要がある

たとえば「ホーム > 新着商品 > シャツ」から「ブランド一覧」を経て商品詳細ページに来た場合、そのルート全体がパンくずリストに反映されます。動線が複雑になるサイトや、複数のアクセスパターンがあるサイトでメリットが大きいです。

サイトに合ったパンくずリストの選び方

パンくずリストは、サイトの構造やコンテンツの特徴に合わせて選ぶことが重要です。選ぶ際のポイントは次の通りです。

| サイトタイプ | おすすめのパンくずリスト | 理由 |

|---|---|---|

| 大規模情報サイト | 位置型 | 階層が明確だから |

| ショッピングサイト | 属性型 | 絞り込み条件が多い |

| 比較・まとめサイト | パス型 | アクセス経路が多様 |

自社のサイト構成やユーザーの利用状況に合わせて最適な形式を選びましょう。途中で変更する場合は、混在しないように全体の設計を見直すことが大切です。

パンくずリストがSEOにもたらす効果

パンくずリストを設置することで、ユーザー体験の向上だけでなくSEOにも複数のメリットがあります。ここでは主な4つの効果に注目して解説します。

検索順位への好影響

パンくずリストはサイトの構造を明確に伝える役割があり、検索エンジンにとってもプラスとなります。ページ同士の関係性やカテゴリ構成が分かりやすくなるため、適切な評価が期待できます。

実際にGoogleもパンくずリストの設置を推奨しており、「より分かりやすいサイトは検索結果でも評価されやすい」と案内しています。間接的ながら検索順位の向上につながる要素といえるでしょう。

クローラビリティ向上の理由

検索エンジンのクローラーは、Webページを巡回して情報を集めます。パンくずリストがあることで、クローラーの巡回が効率的になり、ページ同士の関連性も正確に伝わります。

特に階層構造が深いサイトでは、クローラーがすべてのページを見つけやすくなり、インデックス漏れのリスクが減ります。結果として、サイト全体の情報が検索エンジンに正しく伝わることにつながります。

リッチスニペット表示の可能性

パンくずリストを構造化データで記述すると、検索結果上に「パンくずリスト形式」でサイト構造が表示される場合があります。これをリッチスニペットと呼びます。

リッチスニペット表示がされると、ユーザーの目に留まりやすくなり、クリック率向上も期待できます。導入の際は、構造化データのマークアップもあわせて検討するとよいでしょう。

内部リンク強化によるSEO効果

パンくずリストはページ間をつなぐ内部リンクとしても機能します。これにより、サイト内のリンク構造が最適化され、検索エンジンからの評価も高まりやすくなります。

また、ユーザーが迷わず階層を移動できることで、ページの回遊率アップも期待できます。回遊率が上がると、間接的にSEOに好影響を及ぼすケースが多いです。

パンくずリストの設置方法と実装ポイント

パンくずリストの設置は、HTMLによる手動設定から、WordPressプラグインの活用、構造化データの追加までいろいろな方法があります。ここでは主な実装ポイントを紹介します。

HTMLで設置する基本手順

HTMLでパンくずリストを設置する基本的な手順は次の通りです。

- 各階層のリンクを順番に並べる

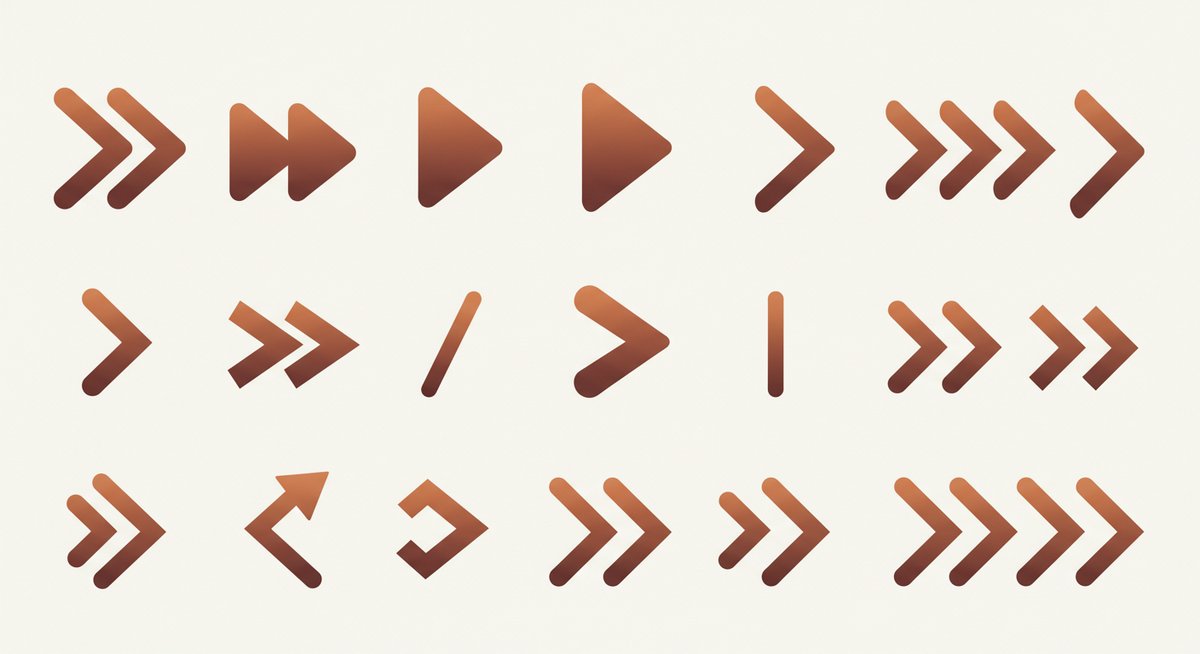

- 区切り記号(>や/)でつなぐ

- 最後のページ名はリンクを外す

シンプルなHTMLで実装できるため、静的なサイトや小規模サイトには最適です。ただし、ページ数が多い場合は更新の手間がかかるため、テンプレート化や自動生成の仕組みを検討するとよいでしょう。

WordPressでのプラグイン活用法

WordPressサイトでは、パンくずリスト専用のプラグインを使うと効率的です。主なプラグインは以下の通りです。

| プラグイン名 | 特徴 | 日本語対応 |

|---|---|---|

| Yoast SEO | SEO機能も豊富。簡単設置 | あり |

| Breadcrumb NavXT | カスタマイズ自由度高い | あり |

プラグインによってはデザインや階層表示の細かい調整も簡単にできるため、運用負荷を減らしつつ高品質なパンくずリストが実現できます。

構造化データを利用したSEO強化

パンくずリストの情報を「構造化データ」として記述すると、検索エンジンにより詳細な情報を伝えることができます。JSON-LD形式やMicrodata形式がよく使われます。

構造化データを正しく実装することで、Google検索結果のリッチスニペット対応が期待でき、SEO面の強化につながります。実装後は、Googleのリッチリザルトテストなどで表示チェックを行いましょう。

スマホ対応やレスポンシブ設計

スマートフォンでの閲覧時にも、パンくずリストは見やすさ・押しやすさが重要です。スペースを取りすぎないようにしつつ、リンクの大きさや文字サイズにも配慮しましょう。

また、レスポンシブデザインを採用している場合は、表示幅に応じてレイアウトが崩れないよう、CSSで調整が必要です。モバイルファーストの視点で設計すると安心です。

パンくずリスト設置時の注意点と最適化のコツ

パンくずリストをより効果的に活用するには、いくつかの注意点と最適化の工夫が必要です。ユーザーにもSEOにも配慮した設計を心がけましょう。

階層構造はシンプルかつ分かりやすく

パンくずリストの階層はシンプルで分かりやすいものが理想です。階層が多すぎたり、同じ名前が繰り返されたりすると、逆にユーザーが迷いやすくなります。

3~4階層までを目安に設計し、カテゴリやサブカテゴリの名称も統一感を持たせるようにしましょう。複雑な場合は、主要な経路だけを表示する方法もあります。

アンカーテキストにキーワードを自然に含める

パンくずリストのリンクテキスト(アンカーテキスト)には、ページ内容と関連するキーワードを自然に使うことがポイントです。SEO効果を高めるためにも有効です。

たとえば「ホーム > Tシャツ > 長袖Tシャツ」のように、それぞれの階層で具体的なワードを使いましょう。ただし、無理にキーワードを詰め込まず、自然な表現にすることが大切です。

全ページへの設置と配置場所の工夫

できるだけ全ページにパンくずリストを設置することで、ユーザーの利便性もSEO効果も向上します。特に下層ページほどパンくずリストの存在感が増します。

一般的にはページ上部(ヘッダー直下)に配置することが多いですが、デザインや目的に応じてフッター付近に設置する事例もあります。ユーザーテストで最適な場所を決めるのもおすすめです。

目立ちすぎないデザインとナビゲーションとの違い

パンくずリストは、主役のコンテンツを妨げないよう、控えめなデザインが基本です。文字サイズや色味も、本文やグローバルナビゲーションより落ち着いたものがよいでしょう。

また、グローバルナビゲーション(主要なメニュー)との違いも意識することが重要です。パンくずリストは「経路の確認」、ナビゲーションは「ページ間の移動」という役割の違いを明確にしておくと、混乱が生じにくくなります。

パンくずリスト導入による改善事例とよくある質問

パンくずリストを導入したことで、実際にユーザー体験やSEOが向上したケースが多くあります。ここでは具体的な事例や、よくある疑問・注意点にも触れていきます。

ユーザー体験が向上した具体例

大規模な通販サイトでパンくずリストを導入した事例では、ユーザーがカテゴリやブランドページに戻りやすくなり、回遊率が約20%向上しました。滞在時間も増え、商品の比較もしやすくなったといいます。

また、情報サイトでは目的のカテゴリにすぐ戻れるため、離脱率が低下したという結果も。パンくずリストによる「今どこにいるか」の明示が、迷子防止や使いやすさ向上に効果的だったと報告されています。

よくある失敗とその対策方法

パンくずリストの設置でよく起こる失敗には、以下のようなものがあります。

- すべてのページで表示されていない

- リンク切れや階層の誤りがある

- スマホ表示でレイアウトが崩れる

これらの対策としては、「テンプレートやプラグインによる全ページ対応」「定期的なリンクチェック」「レスポンシブ設計の徹底」などが有効です。導入後は必ず動作確認を行いましょう。

パンくずリストに関するQ&A

Q. パンくずリストは必ず設置した方がよいでしょうか?

A. 全てのサイトで必須ではありませんが、中~大規模サイトや階層構造が深いサイトでは設置をおすすめします。

Q. SEO対策に本当に効果がありますか?

A. 直接的な順位上昇というより、サイト構造の明確化や回遊率改善を通じて間接的にSEOに良い影響を与えると考えられています。

Q. シングルページのサイトにも使えますか?

A. 階層がない場合はパンくずリストの必要性は低いですが、特定のセクションを示す目的で応用することも可能です。

複数ルートや多言語対応のポイント

1つのページに複数のアクセス経路がある場合は、パス型パンくずリストの導入や、主要ルートのみの表示など工夫が必要です。

また、多言語サイトでは各言語ごとにパンくずリストを適切に翻訳・配置しましょう。自動翻訳ではなく、ユーザーの言語環境に合わせた表現にすることで、使いやすさが向上します。

まとめ:パンくずリストでユーザー満足度とSEO効果を両立しよう

パンくずリストは、訪問者が迷わずサイトを利用できるようにするための大切な機能です。同時に、サイト構造を明確に検索エンジンへ伝える役割も持っています。

種類や設置方法に工夫を凝らし、デザインや配置にも配慮すれば、ユーザー満足度とSEO効果の両立が実現できます。自社サイトでもぜひ最適なパンくずリスト導入を検討してみてください。