リッチザルトが検索結果で果たす役割とSEO効果を徹底解明|表示例や設定方法も紹介

WebマーケティングやSEOに力を入れている方は、「検索結果で自社サイトをもっと目立たせたい」「クリック率を上げて集客数を増やしたい」といった課題を感じているかもしれません。従来のタイトルと説明文だけの検索結果表示では、なかなか差別化が難しいのが現実です。

そこで注目されているのが「リッチザルト(リッチリザルト)」です。見た目も情報量もアップするこの機能は、上手に活用すればユーザーとの接点や集客力が大きく変わります。本記事ではリッチザルトの基礎知識から活用方法まで、やさしく丁寧に解説します。

リッチザルトとは検索結果でどんな役割を果たすのか

リッチザルトは、検索結果ページで従来のテキスト表示に加え、画像や評価、Q&Aなど多様な情報を付加して表示する仕組みです。

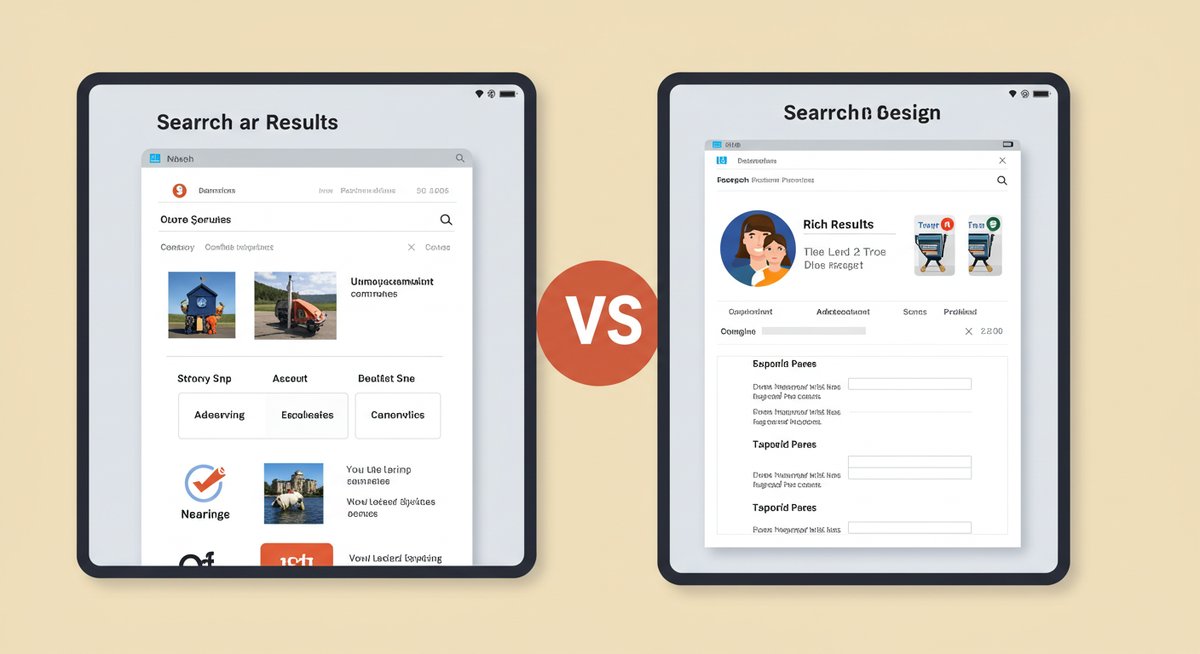

リッチザルトと強調スニペットの違いを理解しよう

リッチザルトと似た言葉に「強調スニペット」がありますが、両者には明確な違いがあります。リッチザルトは、ページ制作者があらかじめ「構造化データ」という特別な記述を使い、検索エンジンが情報を理解しやすくすることで実現します。これにより、レシピの材料やレビューの星評価など、ページ内容に関する詳しい情報が検索結果に表示されます。

一方、強調スニペットは、ユーザーが検索したキーワードに対して最適と判断されたページの一部をGoogleが自動で抜粋し、検索結果の上部に強調して表示するものです。こちらはサイト側で直接コントロールできないため、リッチザルトとは性質が異なります。両者の違いは下記の表の通りです。

| 項目 | リッチザルト | 強調スニペット |

|---|---|---|

| サイト運営者が設定 | 可能 | 不可 |

| 表示される位置 | 通常の検索結果内 | ページ最上部 |

| 主な表示内容 | 画像・評価・Q&A等 | ページの抜粋文 |

リッチザルトの表示例と検索画面での見え方

リッチザルトが実際にどのように表示されるのかをイメージしやすいように、代表的な表示パターンを確認してみましょう。たとえば、レシピ検索では料理の写真や調理時間、評価の星が表示されることがあります。商品名で検索すると、価格や在庫の有無、レビュー点数が一目で分かることもあります。

また、FAQのような質問が並ぶ形式や、イベント情報、パンくずリストなどもリッチザルトとして設定できる項目です。検索結果が目立ちやすくなるのに加え、ユーザーが必要な情報を短時間で得られる点がメリットです。こうした視覚的な工夫や追加情報によって、他の結果との差別化に役立ちます。

リッチザルトが注目される背景と最新動向

リッチザルトが注目されている背景には、ユーザーの検索行動の変化があります。情報を「早く」「分かりやすく」得たいというニーズが高まったため、Googleは検索画面上でより多くの情報を表示する方針を強めてきました。これにより、サイト運営者は検索結果での見え方を工夫する必要が生じています。

最近では、スマートフォン主流の時代に合わせて、視覚的な要素を重視したリッチザルトの種類が増えています。たとえば、「動画」「ハウツー」「イベント」といった新しいタイプのリッチザルトも登場しています。今後も検索画面の多機能化は進み、SEO対策の一環としてリッチザルトへの対応がますます求められています。

リッチザルトがもたらすユーザー体験の変化

リッチザルトが表示されることで、ユーザーは検索結果から必要な情報を素早くキャッチできるようになります。たとえば、商品名を検索した際に価格やレビューが瞬時に分かれば、複数サイトを行き来する手間が省けます。

また、FAQ型のリッチザルトでは、ユーザーが最も知りたい疑問に即答できるため、サイト訪問前から満足感を得られます。こうしたスムーズな情報取得体験ができることで、サイト自体への信頼感やブランドイメージの向上にもつながります。結果として、リッチザルトがユーザーとサイトの良好な関係構築を後押しします。

リッチザルトの主な種類と各タイプの特徴

リッチザルトにはいくつかのタイプがあり、それぞれ表示内容や目的が異なります。主な種類と特徴を整理してご紹介します。

FAQやQ&Aなどよくある質問形式のリッチザルト

FAQやQ&Aタイプのリッチザルトでは、よくある質問とその回答を検索結果でまとめて表示できます。たとえば、「送料はいくらですか?」「返品はできますか?」といった質問が、検索画面に直接見えるのが特徴です。

このタイプは、ユーザーが疑問や不安を感じやすい商品やサービスに特に有効です。事前に情報を提示できるため、訪問前の不安を軽減できます。ユーザー目線でよくある質問を用意し、分かりやすい回答を心がけることが大切です。

商品レビューや価格情報が表示されるリッチザルト

商品レビューや価格情報を表示するリッチザルトは、ショッピング系サイトでよく使われています。検索結果に星評価(例:★★★★☆)や実際の価格、在庫状況が載ることで、ユーザーは比較検討をしやすくなります。

このタイプは、競合商品が多い場合や、価格をアピールしたい時に特に役立ちます。レビュー数や評価が高い場合は、優位性を視覚的に伝えることができます。購入意欲を高めるきっかけにもなりやすいため、ECサイトでは積極的な導入が進んでいます。

パンくずリストやイベントなどサイト構造を示すリッチザルト

パンくずリスト型のリッチザルトは、検索結果でページの階層構造(例:「トップ > 商品一覧 > カメラ」)を表示します。これによって、ユーザーがサイト内のどこにいるかを把握しやすくなります。

また、イベント情報もリッチザルトの一つです。開催日時や場所、イベント名などが目立つ形で表示されるため、ユーザーの関心を引きやすくなります。特に、サイト構造を分かりやすくしたい時や、イベントの告知をしたい場合に有効です。

レシピやハウツーなど手順解説型リッチザルト

レシピやハウツーなどの手順解説型リッチザルトは、料理やDIY、簡単な作業手順などを分かりやすく表示できるタイプです。材料や必要な時間、手順の概要などが検索結果に現れます。

この形式は、ユーザーが「どうやって作るのか」「何を準備すれば良いのか」といった疑問に素早く答えます。手順が複雑な内容でも、簡潔なポイントで伝えられるため、ユーザーへの親切さが印象付けられます。

リッチザルトを設定するメリットとSEOへの影響

リッチザルトは単に見た目を華やかにするだけでなく、検索集客やSEOにも好影響をもたらします。具体的なメリットを見ていきましょう。

クリック率向上や流入増加につながる理由

リッチザルトは、検索結果で他のサイトよりも目立つ存在になれます。たとえば、画像や星評価、価格情報が加わることで、ユーザーの視線を集めやすくなります。

下記はリッチザルトの効果例です。

- 検索結果でのクリック率アップ

- 競合と比較した際の差別化

- ユーザーの興味や信頼感の向上

つまり、情報が充実しているページほど、ユーザーの期待に応えやすくなり、結果としてサイトへの流入増加が期待できるのです。

クローラビリティが上がり検索エンジンに伝わりやすくなる

リッチザルトの設定には「構造化データ」という記述が必要ですが、これは検索エンジンにとってページ内容を理解しやすくする役割を持っています。ページの内容を整理し、重要な情報を的確に伝えられるため、検索エンジンのクロール効率が向上します。

たとえば、商品情報やFAQ、記事の構造などを明示することで、検索エンジンはサイトの全体像や各ページの特徴を正しく把握できます。正確な情報伝達は、長期的なSEO対策にもつながりやすいポイントです。

サイトの信頼性や権威性を高める効果

リッチザルトはユーザーにとって「信頼できる情報が載っているサイト」という印象を強める効果があります。たとえば、商品レビューやFAQが充実していれば、ユーザーは安心して行動しやすくなります。

また、公式イベント情報や企業データにリッチザルトを活用することで、ブランドの権威性や信頼感を高めることができます。情報の正確性や透明性が求められる時代だからこそ、こうした工夫は大きな差別化ポイントとなります。

間接的なSEO効果と今後の展望

リッチザルトによって直接的な順位上昇が約束されるわけではありませんが、クリック率やユーザー体験向上を通じた間接的なSEO効果は十分期待できます。たとえば、ユーザーの滞在時間が伸びたり、再訪率が高まったりすることで、サイト全体の評価が向上することもあります。

今後もGoogleのアルゴリズムは進化し続けます。検索体験の質を高める流れは変わらないため、リッチザルトへの対応は中長期的な集客強化策として有効です。

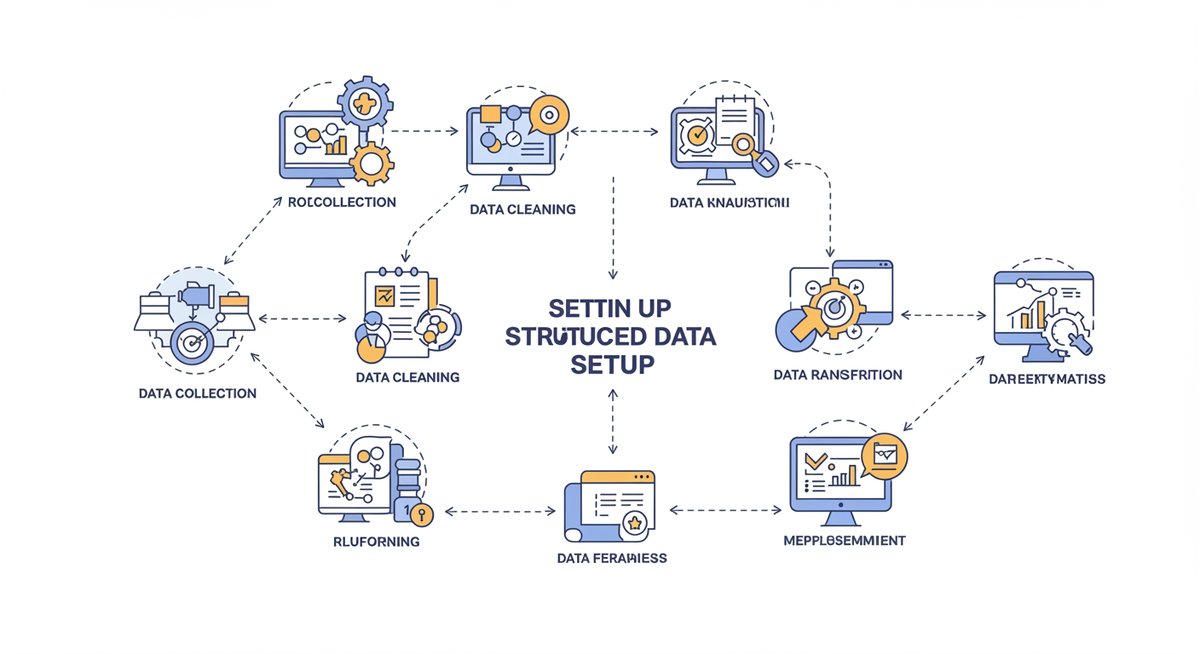

リッチザルトの設定方法と活用のための手順

リッチザルトを活用するには、構造化データの記述や各種ツールの使い方を理解することが大切です。導入の基本手順を押さえておきましょう。

HTMLに直接構造化データを記述する方法

最も基本的な方法は、WebページのHTML内に直接「構造化データ」を記述することです。構造化データとは、ページ内の情報を機械にも分かりやすく整理した記述です。代表的な記述方法には「JSON-LD」や「Microdata」などがあります。

この方法を選ぶと、細かいカスタマイズやページごとの調整が可能です。ただし、HTMLやプログラミングの知識が求められるため、初心者にはややハードルが高いかもしれません。分からない場合は、開発担当者や制作会社に依頼するのが安心です。

構造化データマークアップ支援ツールの活用法

HTMLの編集が難しい場合は、Googleが提供している「構造化データマークアップ支援ツール」を活用するのがおすすめです。このツールは、あらかじめ用意されたテンプレートに沿って情報を入力するだけで、構造化データのコードを自動生成できます。

たとえば、記事タイトルや著者名、公開日などを順番に入力していけば、必要な記述が短時間で完成します。出来上がったコードは、該当ページのHTMLに貼り付けて使います。初心者でも比較的簡単にリッチザルトの設定ができる便利なツールです。

JSON-LDやMicrodataによる記述の違いと選び方

構造化データの記述方法には主に「JSON-LD」と「Microdata」があります。それぞれの特徴を押さえておきましょう。

| 記述方法 | 特徴 | 推奨される場面 |

|---|---|---|

| JSON-LD | コードをHTML内にまとめて書ける | ほとんどのケースで推奨 |

| Microdata | 各要素のタグに直接記述する必要がある | 小規模な修正時に有効 |

現在はJSON-LDがGoogleでも推奨されており、管理や修正のしやすさからも多くのサイトで採用されています。特にこだわりがなければ、JSON-LDを選ぶのが安心です。

データハイライターなど代替手段の使い方

「データハイライター」は、Googleサーチコンソール上でページの各要素(タイトルや画像など)をマウスで選択するだけで、構造化データのマークアップを補助してくれるツールです。HTMLの直接編集が不要なため、手軽に始めたい方に向いています。

ただし、データハイライターは一部のリッチザルトタイプにしか対応していない点や、ページ数が多い場合は時間がかかるなどの制限があります。手軽さを重視したい場合は利用を検討しつつ、できれば本格的な構造化データの記述を目指すのが望ましいです。

リッチザルトの表示確認と運用上の注意点

リッチザルトを設定したら、正しく検索結果に反映されているかを必ず確認しましょう。また、ガイドライン遵守や定期的なチェックも必要です。

リッチリザルトテストツールの活用手順

Googleが提供している「リッチリザルトテストツール」を使えば、自分のサイトがリッチザルトに対応しているかどうかを簡単にチェックできます。URLを入力するだけで、構造化データの正誤や警告、リッチザルト表示の可否が分かります。

エラーや警告が出た場合は、該当箇所を修正し再テストを行いましょう。ツールを活用することで、無駄なミスや見落としを防ぎ、安定した運用管理が実現できます。

Googleサーチコンソールでのレポート確認方法

Googleサーチコンソールでは、リッチザルト関連のレポート機能が用意されています。構造化データのエラー数や検出された項目数などが一覧で表示されるため、全体の状況を把握しやすくなっています。

レポートを定期的に確認することで、急なエラーや設定漏れを早めに察知できます。また、改善提案も表示されるため、運用の参考になります。定期チェックを習慣化することが、継続的な成果につながります。

リッチザルト表示の有無を定期的にチェックするポイント

リッチザルトは一度設定すれば必ず表示され続けるとは限りません。Google側のアルゴリズム変更やガイドラインの改定、ページ内容の変更などによって、表示が外れることもあります。

そのため、主要なページについては定期的に検索し、実際の検索画面でリッチザルト表示があるかを確認しましょう。特に商品ページや問い合わせページなど集客効果の大きい箇所は重点的にチェックすることが大切です。

ガイドライン遵守と表示されない場合の対策

リッチザルトがうまく表示されない場合、多くはガイドライン違反や構造化データのミスが原因です。Googleの公式ガイドラインをよく読み、推奨されているマークアップを正しく記述することが大前提です。

それでも表示されない場合は、以下の点を再確認しましょう。

- 構造化データの記述ミスや抜け漏れ

- 不正確な情報や誇張表現の有無

- ページ内容がリッチザルトの要件を満たしているか

これらを丁寧に見直し、必要に応じてページ内容やマークアップの修正を行うことが重要です。

まとめ:リッチザルトを活用して検索結果で目立つサイトを目指そう

リッチザルトは、検索結果でサイトを目立たせ、ユーザーに分かりやすい情報を届けるうえで非常に有効な施策です。FAQやレビュー、価格表示、イベント告知など、さまざまな用途で活用できます。

導入や運用時には、構造化データの設定やガイドライン遵守、定期的な表示チェックが欠かせません。リッチザルトを上手に活用し、検索集客の強化とユーザー体験の向上を両立させていきましょう。