3c分析の正しい順番と活用法を解説|マーケティング戦略で成果を出すポイント

Web集客やSEO、マーケティングの戦略を考える際に、「分析の進め方が分からない」「自社の強みや競合との差をどう見極めるべきか」など、悩みを持つ方が多いのではないでしょうか。集客や売上アップを目指すには、具体的な分析手法を正しく理解し、実践に落とし込むことが鍵となります。

本記事では、マーケティングの定番フレームワークである3c分析について、基本から実践・応用まで順を追って分かりやすく解説します。初心者の方にも取り組みやすい内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

3c分析の基本と順番を理解しよう

3c分析は、ビジネスやマーケティング戦略を立てるときにとても役立つフレームワークです。まずはその基本や進め方を押さえていきましょう。

3c分析とは何か

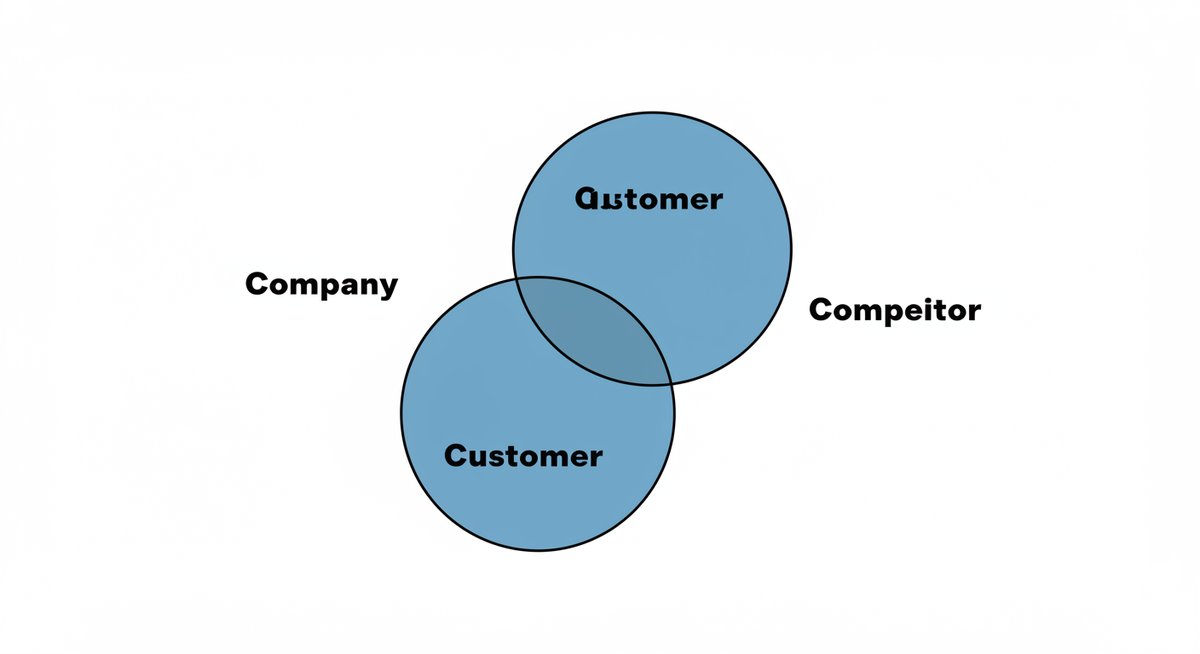

3c分析とは、市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの視点からビジネス環境を整理し、成功の糸口を探る手法です。これらの視点をバランスよく分析することで、ビジネスを取り巻く状況や、自社の立ち位置が見えやすくなります。

たとえば、新しい商品やサービスを始める際にも、3c分析を使うことで「お客様が何を求めているのか」「競合はどのような強みを持っているのか」「自社はどこで勝負すべきか」といった疑問に答えやすくなります。複雑になりがちな情報を整理しやすくなるのも、3c分析の特徴です。

3c分析の目的と役割

3c分析の主な目的は、事業やサービスの進むべき方向をはっきりさせることです。特に、どの市場でどんな顧客に価値を提供できるのか、競合との差別化ポイントはどこか、自社の特徴やリソースは何かを明確にする役割があります。

効果的なマーケティング施策を選ぶためには、現状を客観的に把握することが大切です。3c分析を活用することで、思い込みに左右されず、論理的に判断しやすくなります。新規事業だけでなく、既存サービスの見直しや方針転換の際にも有効です。

3c分析の正しい順番

3c分析には、基本的な進め方の順番があります。適切な順番で分析することで、思考が整理しやすくなり、より納得できる戦略立案が可能です。

一般的には、まず「市場・顧客」から分析し、その後「競合」、最後に「自社」を見ていきます。

- 市場・顧客(Customer):市場の状況や顧客のニーズを把握

- 競合(Competitor):同じ市場で活動する他社の特徴や動向を分析

- 自社(Company):自社の強みや課題、リソースを確認

この順序で進めることで、自社視点に偏りすぎず、市場全体や競合との関係性を踏まえた現実的な戦略づくりがしやすくなります。

3c分析と他のフレームワークの違い

3c分析は、市場・競合・自社という3つの視点を同時に見る点が特徴です。たとえば、「4p分析」は自社の商品やサービスに焦点を当てるのに対し、3c分析は競争環境や顧客ニーズも同時に整理できます。

また、「SWOT分析」とは、目的や切り口が異なります。SWOT分析は自社の強み・弱み・機会・脅威を整理するのに適していますが、3c分析は「どこで・誰と・どう戦うか」という戦略の方向性を考えるのに向いています。複数のフレームワークを使い分けることで、より立体的な分析ができます。

3c分析の各ステップを詳しく解説

ここからは、3c分析のそれぞれのステップについて、具体的なポイントや実践例を交えて解説します。初めての方も安心して取り組んでみましょう。

市場顧客分析で押さえるポイント

市場・顧客分析では、まず市場の規模や成長性を調べることが基本です。次に、「どのような人が自社のターゲットになるのか」「顧客のニーズや行動パターンはどうか」などを具体的に把握します。たとえば、年齢層、性別、ライフスタイル、価値観などを調査すると、より細かく顧客像をイメージできます。

また、最近ではSNSやレビューサイトの口コミも貴重な情報源となります。顧客が何に困っているか、どんな商品やサービスに満足しているかを拾い上げることで、今後のマーケティング施策のヒントになります。市場のトレンドや変化にも注目し、柔軟に対応できる情報収集が求められます。

競合分析で見るべき項目

競合分析では、同じ市場で活動している他社の特徴や強み・弱みを確認します。まずは、競合となる企業やブランドをリストアップし、それぞれのサービス内容や価格帯、販促方法、顧客層などを比較しましょう。

特に注目したいのは、競合がどのような点で顧客から選ばれているかです。サービスの質やユーザー対応、ブランドイメージ、独自の機能など、差別化ポイントを整理します。また、競合の口コミやSNSでの評判なども参考になります。以下のような表にまとめると、違いが分かりやすくなります。

| 企業名 | 強み | 弱み |

|---|---|---|

| 競合A | 商品が安い | サポートが弱い |

| 競合B | ブランド力が高い | 価格が高い |

分析した内容は、自社がどこで勝機を見出せるかを考えるヒントとなります。

自社分析で確認するべき点

自社分析では、自社が持つ強み・弱み、独自性、経営資源などを客観的に洗い出します。たとえば、「商品の開発力」「顧客サポートの質」「販売チャネルの幅広さ」など、他社と比較して優位な点や改善が必要な点を整理します。

さらに、自社のブランドイメージや社内体制、社員のスキルや文化も重要です。売上や利益だけでなく、組織の柔軟性や成長性も分析対象となります。客観的に自社の立ち位置を理解することで、今後の戦略や施策の優先順位を決めやすくなります。

3c分析の順番が重要な理由

3c分析では、「市場・顧客→競合→自社」の順番で進めることが、論理的な戦略づくりにつながります。最初に市場や顧客を理解することで、どんなニーズが存在し、どのような競争環境にあるのかを正しく把握できます。

先に自社の強みや施策だけに目を向けてしまうと、実際の市場や競合状況とのずれが生じやすくなります。順番を守ることで、客観的かつ現実的な戦略を導き出しやすくなります。結果として、集客や売上アップの確度も高まります。

3c分析を成功させるコツと注意点

3c分析を効果的に活用するためには、正しい手順やコツを押さえることが欠かせません。ここでは実践時のポイントや注意点を紹介します。

信頼できるデータ収集の方法

分析の質を左右するのが、信頼できるデータの収集です。公的な統計データや業界団体のレポート、自治体の調査結果などは、誤りが少なく信頼度が高いと言えます。また、自社の顧客アンケートやWebのアクセス解析も重要な情報源です。

SNSやインターネット上の声は参考になりますが、偏った意見や誤情報も混ざっているため、複数の情報源を組み合わせて確認することが大切です。専門のデータベースや市場調査会社のレポートを活用するのも有効です。

主観を排除して客観性を保つコツ

3c分析では、つい自社に有利な情報や希望的観測に引っ張られがちです。客観性を保つためには、必ず数字や事実に基づいて分析を行いましょう。たとえば、売上や顧客数、競合のシェアなど、具体的なデータを使うことで、主観を排除しやすくなります。

また、複数人で分析することもおすすめです。視点の異なるメンバーと意見交換をすることで、偏りや思い込みに気づきやすくなります。定期的に外部の専門家の意見を取り入れるのも有効です。

フレームワークの組み合わせ活用法

3c分析だけでなく、他の分析フレームワークも組み合わせて使うことで、より多角的に現状を把握できます。たとえば、3c分析の後に「SWOT分析」や「4p分析」を行うと、強みや課題、具体的なマーケティング施策の方向性が明確になります。

以下のようにフレームワークを組み合わせると効果的です。

- 3c分析で市場環境と立ち位置を整理

- SWOT分析で自社の強み・弱み、機会・脅威を深掘り

- 4p分析で具体的な商品や販促の戦略を設計

目的に応じて使い分けることで、より納得感のある戦略立案が可能となります。

分析の結果を社内で共有する方法

分析結果を効果的に活用するには、社内で分かりやすく共有することが重要です。資料を作成する際は、図や表を使って視覚的にまとめると、伝わりやすくなります。また、専門用語は避け、誰が読んでも理解できる言葉で表現することを心がけましょう。

定期的なミーティングや社内報、社内SNSなどを活用して情報を共有するのも効果的です。全員が共通認識を持つことで、施策の推進力や一体感が高まります。フィードバックを受けながら、分析内容をより分かりやすく改善していく姿勢も大切です。

3c分析の実践と応用事例

理論だけでなく、具体的な活用シーンや事例を知ることで、3c分析を実践に生かしやすくなります。ここでは、場面ごとの活用法や流れを紹介します。

3c分析の具体的な活用シーン

3c分析は、新商品・サービスの企画や既存事業の見直し、Web集客の戦略立案など、さまざまな場面で役立ちます。たとえば、以下のようなタイミングで活用するのがおすすめです。

- 新規事業を立ち上げる際

- サービスや商品のリニューアル時

- 売上不振の原因を探るとき

- 集客や反響を高めるマーケティング施策を検討する場合

このように、目標や課題が明確なタイミングで実施することで、分析結果を具体的なアクションにつなげやすくなります。

企業事例から学ぶ3c分析の応用

実際の企業でも、3c分析を活用して成功した事例があります。たとえば、ある飲食チェーンでは、顧客のライフスタイル変化や競合の動向を徹底的に調査し、健康志向の新メニューを開発しました。市場のトレンドや顧客ニーズに合わせた戦略転換が、他社との差別化につながった例です。

また、IT系企業では、競合他社の製品機能やサポート体制を比較し、自社の強みを再発見。SNSマーケティング強化や、カスタマーサポートの充実施策を実施し、顧客満足度向上とリピート率の増加を実現しました。

3c分析を使った戦略立案の流れ

3c分析を使った戦略立案は、次のような流れで進めると効果的です。

- 市場・顧客(Customer)を分析し、ターゲットや市場規模、トレンドを把握

- 競合(Competitor)をリストアップし、強み・弱みやポジショニングを整理

- 自社(Company)のリソースや特徴、改善点を洗い出す

- 3つの視点から得られた情報をもとに、戦略や施策の方向性を決定

この流れを踏むことで、現状把握からアクションプランの策定までスムーズに進めることができます。

3c分析の結果をビジネスに活かす方法

分析の結果を効果的にビジネスに生かすためには、具体的なアクションに落とし込むことが重要です。たとえば、新しいターゲット層へのアプローチ方法や、競合との差別化ポイントを活かした商品企画、販促施策などに直結させると成果につながりやすくなります。

また、分析結果をKPI(重要業績評価指標)や目標設定に反映し、進捗管理や定期的な見直しを行うことで、施策の精度が高まります。社内で共有しやすい形にまとめ、関係者全員が同じ方向を向いて行動できる体制を整えることも大切です。

3c分析に関連するフレームワークも活用しよう

3c分析の力を最大限引き出すには、関連するフレームワークも上手に活用することがポイントです。ここでは、代表的なフレームワークの特徴や使い分けについて解説します。

4p分析との併用メリット

3c分析は戦略の全体像を描くのに適していますが、「4p分析」と組み合わせることで、商品やサービスの具体的な販売戦術を設計しやすくなります。4p分析は、以下の4つの視点で考えます。

- Product(製品・サービス)

- Price(価格)

- Place(販売チャネル)

- Promotion(販促施策)

3c分析で得た市場や競合、自社の情報をもとに、4pの各要素をどう設計するかを考えると、より実践的なマーケティング施策が立てやすくなります。

SWOT分析と3c分析の比較

SWOT分析は、自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理する手法です。一方、3c分析は、外部環境(市場・競合)と自社の関係性を整理します。

| 分析手法 | 主な特徴 | 活用場面 |

|---|---|---|

| 3c分析 | 市場・競合・自社を整理 | 戦略立案・環境分析 |

| SWOT分析 | 強み・弱み・機会・脅威を把握 | 施策の優先順位決定 |

どちらもメリットがあるため、目的やタイミングに合わせて使い分けることで、より精度の高い分析が可能となります。

BtoBに有効な6c分析

企業間取引(BtoB)では、「6c分析」という拡張版フレームワークが活用されます。3c分析の3つに加え、以下の3つの要素を追加します。

- Customer(顧客)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

- Collaborator(協力会社・パートナー)

- Context(環境・法規制)

- Channel(流通・販売経路)

BtoBビジネスでは、パートナー企業や流通経路、業界特有のルールや社会的背景など、より広い視点で分析することが大切です。6c分析を活用することで、複雑な取引環境を整理しやすくなります。

定期的な見直しとアップデートの重要性

分析結果は一度きりではなく、定期的に見直しやアップデートを行うことが大切です。市場や消費者のニーズ、競合の動向は日々変化しています。そのため、最新の情報を反映させることで、施策の精度を高められます。

半年ごとや四半期ごとなど、定期的なタイミングで3c分析を実施し、必要に応じて戦略や施策を調整しましょう。社内で共有しやすい形でまとめておくと、見直しもしやすくなります。

まとめ:3c分析の順番を押さえてマーケティング戦略を成功に導こう

3c分析は、市場・顧客、競合、自社の3つの視点からビジネス環境を整理できる便利なフレームワークです。順番を守って進めることで、現実的で筋の通った戦略が立てやすくなります。

定期的な見直しや他のフレームワークとの組み合わせも活用しながら、自社の強みを最大限に生かしたマーケティング戦略を実現していきましょう。分析を日常的な業務の一部として取り入れることで、変化の激しい環境でも柔軟に対応できる体制が整います。