ブログで集客効果を最速で高める方法|狙う顧客とキーワードからCTA・更新戦略まで

ブログで集客したいけれど、何から始めればよいか迷っていませんか。限られた時間で効果を出すには、狙う顧客の明確化、優先キーワードの選定、クリックを誘うタイトル作りなど、優先順位をつけた具体的施策が必要です。本記事では、初動で成果を出す方法から持続的に効果を伸ばす運用まで、実践的な手順をわかりやすくまとめます。すぐに使えるチェックリストや行動プランも提示しますので、今日から実行に移せます。

ブログで集客の効果を最速で高める具体的施策

ブログ集客を最短で高めるには、やることを絞り、PDCAを素早く回すことが重要です。まずはターゲットを定め、競合を見て需要のあるキーワードに集中します。タイトルと導入でクリックと直帰防止を狙い、記事内で明確な行動喚起(CTA)を配置します。公開後はアクセスを見ながら優先的にリライトし、効果が出るテーマを増やしていきます。

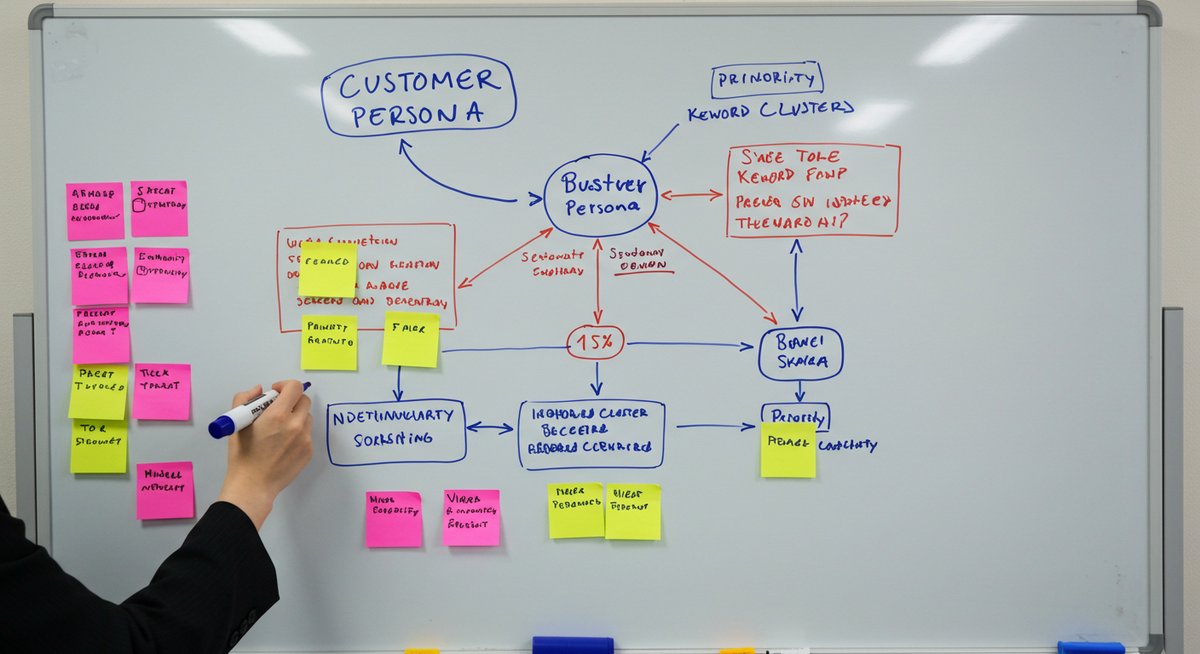

狙うべき顧客像を明確にする

狙う顧客像を明確にすることは、記事の内容やトーン、提供する価値を決める出発点です。まずは年齢、性別、職業、悩み、情報収集チャネル、購買意思決定のタイミングなどを具体的に書き出してください。ペルソナを1〜3パターンに絞ると運用が楽になります。

ペルソナを決めたら、その人が検索しそうなキーワードやよくある質問をリスト化します。検索意図が「情報収集」なのか「比較」なのか「購入」なのかで、記事の構成やCTAを変える必要があります。例えば購買段階のユーザーには料金や導入事例を前面に出し、情報収集段階なら比較や解説を重視します。

最後に、作成したペルソナと記事案をチームや第三者に見せ、実際の顧客像とズレがないか確認してください。ズレが小さいほど、コンテンツの反応が良くなります。

優先キーワードを選ぶ基準

優先キーワードは「検索ボリューム」「競合度」「自社で勝てる理由」「コンバージョン期待度」の4点で選びます。検索ボリュームが極小でもコンバージョン率が高ければ優先度は上がりますし、逆に流入は多くても競合が強すぎる語は後回しにします。

実務では、まずロングテールキーワードを狙って素早く流入を獲得します。ロングテールは競合が少なく、検索意図も明確なのでリライトで順位を上げやすいのが特徴です。ツールを使ってキーワード群をクラスタリングし、1つのテーマで複数キーワードを狙う設計にすると効率的です。

また、キーワードごとに目標を設定します。アクセス数重視か、資料請求や問い合わせを狙うかで内部リンクの貼り分けやCTAが変わります。定期的にキーワードの実績を見て、成績の悪い語は入れ替えを検討してください。

クリックを誘うタイトルと導入文の作り方

タイトルは検索結果でまず目に入る部分なので、検索意図を満たしつつ差別化要素を短く入れることが大切です。重要なのは「誰向けか」「何が得られるか」「他とどう違うか」を端的に示すことです。文字数は検索結果とSNSでの見え方を考え、およそ30〜60文字を目安にしてください。

導入文では、読者の悩みを共感的に示し、この記事で得られる具体的な成果を提示します。初めの1〜2文で興味を引き、次の段落で記事の要約(箇条書きで3点程度)を示すと読み進めやすくなります。導入で期待値を下げすぎず過剰な約束をしないことが信頼獲得につながります。

また、導入での離脱を減らすために、見出し構成が予告どおりであることを確認してください。読者が「読みたい情報がある」と判断すれば、そのまま本文を読む可能性が高まります。

記事内で行動を促すCTA設計

CTA(行動喚起)は目的に応じて複数用意します。最終的なコンバージョン(購入や問い合わせ)に直結するCTAの他に、まずメルマガ登録やホワイトペーパーDLなど中間ゴールを置いておくと良いです。読者の関心段階に合わせて強度を調整してください。

CTAは目立たせつつ自然に文脈に溶け込ませることが重要です。ボタンだけに頼らず、本文中に短い説明やベネフィットを添えることでクリック率が向上します。スマホ表示を考え、ボタンは指で押しやすいサイズと配置にし、フォームは項目を最小限にします。

最後にA/Bテストで表現や色、配置を比較し、効果が高いパターンを標準化していきます。定期的に成果を見て、目的に合わないCTAは改善してください。

更新計画とリライトで効果を持続させる

公開して終わりにしないことが重要です。まずは公開後30〜90日で最初の検証を行い、流入が伸びない記事は優先的にリライトします。リライトの方針は、検索上位記事の内容追加、ユーザーの疑問に答えるFAQ追加、内部リンクの最適化などです。

更新計画はカテゴリごとに「毎月見直す記事」「四半期ごとに全面リライトする記事」など段階を分けます。効果の高い記事は定期的に最新情報や事例を追加して資産化し、古い情報は速やかに削除または注釈を入れて信頼を維持します。

また、リライト時にはタイトルやメタディスクリプションも見直し、クリック率の改善も図ります。データに基づいて優先順位をつけることで、限られた工数で最大効果を出せます。

ブログ集客の仕組みと期待できる効果

ブログ集客は即効性のある施策ではありませんが、正しく運用すると持続的な流入と受注につながります。検索での露出を積み重ね、信頼を構築し、見込み客を育てる導線を設計することが成功の鍵です。ここでは時間軸や成果の見え方、KPIまで具体的に解説します。

検索流入が増えるまでの時間軸

検索流入が増えるまでの時間は、サイトのドメイン力や競合状況、記事の質によって異なります。一般に、新規サイトでは検索上位に入るまで3〜6ヶ月、競合が強い分野では半年〜1年以上かかることが多いです。

短期で効果を出すには、ロングテールや低競合ワードで成果を作ることが有効です。これらは早期に順位がつきやすく、成功事例を増やすことでドメイン全体の評価が上がります。定期的にリライトして記事の鮮度と関連性を高めることも重要です。

最後に、検索アルゴリズムは変わるため、時間軸の管理に余裕を持ちつつ、継続的な改善を行う視点が必要です。

記事が資産になるプロセス

記事が資産になるのは、継続的に流入を生み、問い合わせや売上に結びつく段階です。まずは特定のテーマで複数の記事を公開し、内部リンクで相互補完することで専門性を示します。これにより特定分野での検索順位が上がりやすくなります。

次に、アクセスデータを元にパフォーマンスの良い記事にリソースを集中します。高パフォーマンスの記事は更新や派生コンテンツの作成でさらに強化します。時間が経つほど費用対効果が良くなるのがコンテンツ資産の特徴です。

定期的なメンテナンスとユーザー視点での改良を続ければ、長期にわたり安定した集客源になります。

信頼を築いて受注率を高める仕組み

信頼構築は継続的な情報提供と実績の提示で進みます。専門性や実績、顧客の声を記事やサイドバーで分かりやすく示すことで、訪問者の不安を減らせます。透明性のある料金や導入事例の提示も重要です。

記事の中で専門的な内容を分かりやすく説明し、参考資料や出典を示すことで信頼度が上がります。さらに、関連記事や成功事例への導線を設計して、検討段階のユーザーが安心して次のアクションを取れるようにします。

結果として、信頼度が高まるほど問い合わせから受注に至る確率が上がり、広告費に頼らない安定した受注が見込めます。

見込み客を育てる導線の考え方

見込み客育成は、単発の訪問を繰り返しの接点に変えることが目的です。まずはコンテンツで興味を引き、メール登録や無料資料ダウンロードなどの中間ゴールを設定します。中間ゴールを達成したユーザーに対しては、段階的に価値提供するメールや関連記事で関係を深めます。

育成導線は段階ごとに異なる情報を提供することが重要です。初期段階では基礎知識や比較情報を、検討段階では導入事例や価格情報を、直前段階では限定オファーや無料相談を提示します。これにより、自然な流れで問い合わせや購入に誘導できます。

導線設計はデータで検証し、離脱ポイントを見つけて改善を繰り返してください。

測るべき主要KPIと意味

ブログ運用で注目すべきKPIは以下の通りです。

- オーガニック流入:検索からの訪問数。集客量の源泉です。

- 平均滞在時間・直帰率:コンテンツの質と読了率の指標になります。

- CTAクリック率・コンバージョン率:記事が結果につながっているかを示します。

- ランディングページごとの問い合わせ数:効果的な導線かを評価できます。

これらを組み合わせて見ることで、どの段階で課題があるかを特定できます。例えば流入はあるがコンバージョンが低い場合はCTAや導線の見直しが必要です。指標は週次・月次で追い、改善に役立ててください。

SEOとコンテンツ設計で実際に効果を出す方法

実際に効果を出すには、検索意図に合った深い記事を継続的に作ること、競合との差別化を図ることが必要です。ここでは具体的な手順や書き方、内部構造の整え方を説明します。

競合と検索意図を洗い出す手順

競合調査はまず検索結果の上位10〜20記事を確認することから始めます。タイトル、見出し、どのような疑問に答えているか、提供している価値(事例、比較表、テンプレートなど)を整理してください。これにより検索意図の共通点が見えてきます。

次に、自社が提供できる独自の視点や強みをマッピングします。競合が弱い部分(最新データ、実体験、具体的な手順)を埋めることで差別化できます。ツールを用いてキーワードのサブトピックを洗い出し、各記事で狙う要素を明確にしてください。

最後に、洗い出した検索意図に基づいて見出し案を作り、ユーザーが満足する情報量と構成を検討します。

1記事1テーマで深掘りする理由

1記事1テーマに絞ることで、ユーザーの期待にピンポイントで応えやすくなり、検索エンジンにも評価されやすくなります。複数テーマを詰め込みすぎると、読者が欲しい情報を見つけにくくなり、直帰率が上がる可能性があります。

深掘りする際は、基本的な説明、よくある疑問、実践的な手順、ケーススタディ、まとめの順で構成すると読みやすくなります。箇条書きや表を使って要点を整理するとスマホでも読みやすいです。

また、深掘りした記事を内部リンクで関連ページとつなぐことで、サイト全体の専門性を高められます。

情報の信頼性を高める具体策

信頼性は出典の明示、実績や事例の提示、専門家のコメントや検証データの掲載で高まります。記事内に参考元リンクを貼り、可能なら一次資料へのリンクも用意してください。数値や比較結果は出典を示すことで説得力が増します。

画像や図表で手順や比較を視覚化することも有効です。更新履歴を明記して情報の鮮度を示すと、読者の安心感につながります。匿名の断言ではなく、根拠を示す表現を心がけてください。

見出し構成で読了率を高める書き方

見出しは読者が求める情報に直接応える文言にしてください。疑問形や「〜する方法」「〜のポイント」など具体性があるとクリック率が上がります。見出しごとに1つの主題を持たせ、長くなりすぎないように段落を分けます。

段落冒頭に結論を置き、その後に補足説明や実例を入れる「逆ピラミッド」型が読みやすく、スマホでも読了率が高くなります。要点は箇条書きで整理し、画像や表で視覚的に補助してください。

内部リンクとカテゴリ構成の工夫

内部リンクは関連性の高い記事同士を結び、訪問者を自然に深掘りさせる役割があります。アンカーテキストは具体的にし、リンク先で何が得られるか分かる表現にしてください。トップページやサービスページへつなぐ導線も忘れないでください。

カテゴリ構成はユーザーが求めるテーマごとに分かりやすく設計します。カテゴリは多くしすぎず、3〜8程度で整理すると探しやすくなります。タグは補助的に使い、重複コンテンツにならないよう注意してください。

SNSや広告を組み合わせて集客効果を加速させる運用

ブログ単体での成長には時間がかかるため、SNSや広告を組み合わせると初動を加速できます。SNSで拡散して初期流入を作り、広告で仮説検証を短期間で行い、被リンクや外部露出を増やしてSEO評価を高めます。運用の効率化や数値に基づく優先順位付けも重要です。

SNS投稿からブログへ誘導する動線設計

SNS投稿は短く魅力的な要約と明確な誘導が鍵です。投稿で興味を引くポイントを1〜2行で示し、リンク先で何が得られるかを明示してください。ビジュアルはスクロールで目を止めさせるために重要です。

また、SNSからの流入を最大化するためにランディングページを専用に用意すると効果的です。記事そのままのリンクより、SNS用に調整した導線を作ると離脱が減ります。投稿スケジュールはユーザーのアクティブ時間に合わせ、定期的にリポストやストーリーで露出を保ってください。

広告で仮説検証を短期間で行う方法

広告はキーワードや見出し、CTAの反応を短期間で確かめるのに適しています。少額予算で複数のクリエイティブをテストし、CTRやコンバージョン率を比較してください。効果の高い組み合わせを見つけたらオーガニック記事のタイトルや導入文にも反映します。

広告結果は必ずランディングページ単位で計測し、広告費対効果を見ながら優先度をつけます。短期の有料流入で仮説が正しいか確認できれば、オーガニック強化の方向性が明確になります。

被リンクと外部露出の獲得手法

被リンクはコンテンツの価値を示す外部からの評価です。獲得法としては、業界メディアへの寄稿、ケーススタディやデータを用いたプレスリリース、共著記事やインタビューがあります。SNSでの拡散がきっかけで自然リンクが増えることも期待できます。

また、相互補完できる企業やインフルエンサーと協力してコンテンツを共同制作すると、双方の露出が増えやすくなります。リンクを得る際は、関連性が高く信頼性のあるサイトを優先してください。

運用を効率化する自動化ツール活用

定期投稿や配信、分析作業はツールで効率化できます。代表的な機能は投稿のスケジューリング、キーワード順位の自動取得、アクセス解析のダッシュボード化、メール配信の自動化などです。ツールは初期設定に工数がかかりますが、運用負荷を大幅に減らせます。

選定時は、自社の規模と目的に合った機能を優先してください。必要のない高機能ツールを導入すると無駄が増えるため、まずは必要最低限から始めて徐々に拡張するのが現実的です。

数値に基づく改善の優先順位付け

改善項目はインパクトと実行コストで優先順位を付けます。例えば「流入はあるがCVが低い」ならCTA改善が低コストで高インパクトです。逆に「流入がほぼない」ならキーワードや記事追加が優先になります。

定期的にデータを見て仮説を立て、小さく試して結果を確認するサイクルを回してください。効果が出た施策はテンプレ化して横展開することで効率よく成果を拡大できます。

今日から実行する三つの優先行動

まずは動き出すことが重要です。以下の3つを今日から実行してください。

- ペルソナを一人決め、検索しそうな質問を10件リスト化する。

- 優先キーワード1〜3本を選び、そのうち1本で見出し案を作成して記事化する。

- 記事公開後30日での検証計画をカレンダーに入れ、改善指標(CTR・滞在時間・CV)を設定する。

これらを始めるだけで方向性が定まり、次の施策が具体的になります。小さな成功を積み重ねてブログを資産化していってください。