Canva aiで短時間にプロ品質のロゴを作るコツ

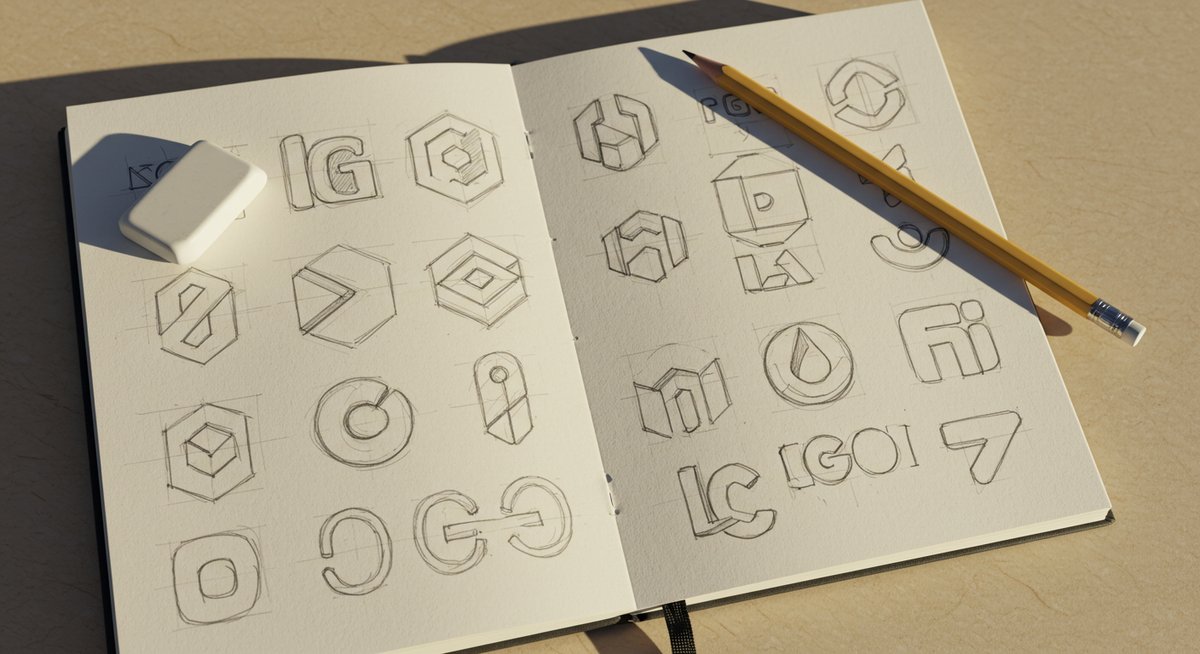

ロゴを作るときでも、短時間で見栄えのいいデザインが作れると助かりますよね。ここではCanvaのAI機能を中心に、テンプレート選びから色・フォントの調整、保存方法、権利関係まで、やさしく順を追って説明します。すぐに使えるポイントを盛り込みながら進めますので、落ち着いて読み進めてください。

Canva aiでロゴを短時間でプロ並みに仕上げるコツ

CanvaのAIを使えば、スキルがなくても短時間でまとまったデザインが作れます。まずは目的やターゲットを明確にしておくと、AIに頼る部分と自分で調整する部分がはっきりします。作業は大きく「素材選び」「色と文字の調整」「仕上げと保存」に分けると効率が良いです。

作業はテンプレートから始めると楽ですが、業種や用途に合ったものを選ぶことが重要です。色や字体はブランドの印象を左右しますから、合わせ方を意識してください。最後に必ず小さいサイズで見え方を確認し、必要なら線の太さや余白を調整します。これだけでも見違えるように仕上がります。

テンプレートは業種で絞る

テンプレートは数が多いので、業種に合うものだけに絞ると時間短縮になります。まずは「飲食」「美容」「IT」など自分の業種に近いカテゴリで検索し、イメージに合う数点をピックアップしましょう。候補は3〜5個に絞るのが失敗しにくいです。

テンプレートを選ぶ際は、アイコンの雰囲気と文字のレイアウトをチェックします。アイコンが業種と馴染んでいるか、文字が読みやすいかを見てください。あとで色やフォントを変えられるので、レイアウト重視で選ぶと調整が楽になります。

絞ったテンプレートをベースに、不要な装飾を外したり要素を追加したりして自分らしさを出しましょう。あまり多くの要素を詰め込みすぎると小さいサイズで潰れてしまうので、シンプルさを心がけてください。

プロンプトは短く必要な情報だけ入れる

AIに指示する際は、伝えたいポイントを短くまとめて入力するのがコツです。業種、雰囲気(例:親しみやすい/高級感)、使いたい色などの要素を箇条書きで入れると、AIが意図を汲み取りやすくなります。

長文で細かく指示すると逆にブレることがあるので、重要な点だけを優先して伝えてください。例えば「カフェ/温かみのある雰囲気/ブラウンとベージュ」を入れるだけで十分です。

複数案が出たら、良い要素を組み合わせる形で再指示すると効率的です。変えたい部分だけ短く指示することで、スムーズに好みの案に近づけられます。

色とフォントはブランドに合わせる

色とフォントは印象を左右する重要な要素です。まずはブランドの性格を言葉で決めてから、色とフォントを選ぶとブレにくくなります。例えば「落ち着いた高級感ならダークブルー+セリフ体」「親しみやすさなら暖色系+丸みのあるゴシック」といった組み合わせを基準にすると選びやすいです。

色はメインカラーとアクセントカラーを決め、背景色とのコントラストも確認します。フォントは見出し用と本文用で2種類以内に抑えるとまとまりが出ます。読みやすさを重視して、重ねたときの視認性もチェックしてください。

フォントの太さや文字間は、アイコンとのバランスを見ながら調整します。文字が細すぎると小さいサイズで読みにくくなるので、サイズを縮小したときの見え方を必ず確認しましょう。

出力は高解像度で保存する

完成したら高解像度で保存しておけば、用途に応じて使い回しができて便利です。ロゴは名刺から店舗の看板まで大きさの幅が広いので、PNGやSVGなど拡大しても劣化しない形式で保存するのがおすすめです。

PNGは背景透過が必要な場面で使いやすく、SVGは拡大縮小しても画質が落ちません。印刷用には解像度300dpi以上のPDFやPNGを用意しておくと安心です。保存時に色空間(RGB/CMYK)やカラープロファイルも確認してください。

複数形式で保存し、用途ごとに名前を付けて管理すると後で迷いません。元データを編集できるようにプロジェクトはクラウドに保存しておくと、修正が必要になったときに便利です。

CanvaのAI機能を使ったロゴ作成の手順

CanvaのAI機能は流れに沿って使うと迷いにくいです。ここではアカウント作成からテンプレート選び、生成、微調整、保存までの順番で説明します。手順を追えば短時間で一通りの作業が終わります。

作業中はこまめに保存しておくこと、そして途中で小さいサイズやモノクロの見え方も確認することを忘れないでください。後から差し替えや再生成がしやすくなります。

アカウント作成と初期設定

まずはCanvaのアカウントを作成します。無料プランでも基本的なAI機能やテンプレートの多くが使えるので、まずは気軽に始めてみましょう。プロプランにすると追加の素材や高解像度出力が利用できる場合があります。

アカウント作成後はブランドキットにロゴ候補、色、フォントを登録しておくと便利です。ブランド情報を事前に入力しておくと、テンプレート選びや生成時に統一感が出しやすくなります。

プロジェクトごとにフォルダを作って整理すると、後で過去デザインを参考にしやすくなります。使う頻度が高い素材はお気に入りに登録しておくと作業がスムーズです。

テンプレートの選び方

テンプレートは業種や用途で絞ると選びやすくなります。検索バーに業種名や雰囲気のキーワードを入れて候補を出し、レイアウト重視でいくつか保存して比較しましょう。色やフォントは後から変えられます。

選ぶときはテキストの読みやすさ、アイコンの形、余白の取り方に注目します。複雑な装飾が多すぎるテンプレートは小さい表示で崩れることがあるので注意してください。

候補の中から最終的に1つをベースに選んだら、余分な要素を削り必要な要素を追加していきます。シンプルなレイアウトほど色やフォントの変化が映えます。

マジック生成でロゴを作る流れ

AI生成(マジック生成など)を使うと短時間で複数案が出ます。まずはテンプレートか白紙のキャンバスを選び、短い指示文で雰囲気や色を伝えます。生成された案をいくつか比べながら気に入った要素を組み合わせていきます。

案が出たら、アイコンの形や文字の太さ、配置をざっと見ていきます。気になる点だけを短く指示して再生成を繰り返すと、効率よく好みのデザインに近づけられます。

生成に頼りきりにせず、自分で微調整する時間を残しておくと完成度が上がります。生成された素材をそのまま使うよりも、少し手を入れるだけで印象が良くなります。

生成後の微調整のポイント

生成されたロゴは細部を整えることで見栄えが良くなります。まずは余白とバランスを確認し、アイコンと文字の間隔を調整します。左右や上下のずれを微調整するとプロっぽく見えます。

色味を微調整してコントラストを整え、フォントの太さや文字間を変えて視認性を上げます。小さいサイズでの見え方もチェックして、必要なら線を太くするかシンプルに戻すと良いです。

影やグラデーションは使い過ぎないように注意してください。印刷や白黒表示になったときにも崩れないよう、シンプルさを残すことがポイントです。

保存と書き出しのやり方

保存する際は、編集可能なプロジェクトとしてクラウドに残すことを優先してください。書き出しでは用途に応じた形式を選びます。ウェブ用ならPNG(背景透過あり)、印刷用なら高解像度のPDFやSVGが便利です。

複数のサイズやカラーモード(カラー/白黒)で保存しておけば、名刺やSNS、印刷物で使い分けができます。ファイル名に用途を入れて整理しておくと後で探しやすくなります。

見栄え良くする配色とフォントの選び方

色とフォントの選び方でロゴの印象は大きく変わります。ここでは色の選び方、配色パターン、フォントの組み合わせ、アイコンとのバランス、小さいサイズでの見え方についてポイントを紹介します。読みやすさと印象の両方を意識して選びましょう。

作るときはシンプルさを意識し、使う色やフォントは最小限にするのが安定感のある仕上がりになります。組み合わせを試すときはサンプルを並べて比較するのがおすすめです。

色の心理を簡単に理解する

色は見る人に与える印象を左右します。暖色系は親しみやすさや活力を感じさせ、寒色系は落ち着きや信頼感を与えます。選ぶ色でブランドの雰囲気が変わるので、まずは伝えたい印象を言葉で決めましょう。

強めの色はアイキャッチになりますが、使い過ぎると疲れることがあります。メインカラーを1つ決め、アクセントカラーを1つか2つに抑えるとバランスが取りやすくなります。背景色とのコントラストも忘れずに確認してください。

色を決めるときはモノクロや白黒でも見え方をチェックしておくと、印刷や単色での使用時にも安心です。

配色パターンの作り方

配色は基本的に「ベース」「メイン」「アクセント」の3つで構成すると扱いやすいです。ベースは背景や余白、メインはロゴの核、アクセントはポイント使いにします。配色を決めたら比例(例:70:25:5)で使い分けると安定します。

色の組み合わせは実際に並べて比べるのが分かりやすいです。オンラインのカラーパレットツールを使うと相性の良い色が見つかりますし、色の彩度や明度を少し変えるだけで落ち着いた印象にできます。

配色パターンはブランドガイドとしてまとめておくと、今後の利用でブレが少なくなります。

フォントの組み合わせで印象を変える

フォントはロゴの性格を決める重要な要素です。見出し用と補助用で2種類までに抑えるとまとまりが出ます。太めのフォントは力強さを、細めのフォントは上品さを出すのに向いています。

異なるフォントを組み合わせるときは、雰囲気が似ているもの同士か、役割がはっきり分かれる組み合わせにすると読みやすくなります。文字間や行間も微調整して、アイコンと並べたときのバランスを確認してください。

可読性が低いフォントは避け、特に小さいサイズでの見え方を必ずチェックしましょう。

アイコンと文字のバランス調整

アイコンと文字の比率や間隔は、見た目の印象を大きく左右します。アイコンが主役なら文字はシンプルに、文字が主役ならアイコンは控えめにするなど役割を決めておくと整いやすいです。

間隔は視覚的に心地よい余白を意識して調整します。中央揃えや左揃えなど、配置を変えて比較し、一番バランスが取れている配置を選びます。拡大・縮小しても崩れないか確認するのも忘れずに行ってください。

小さいサイズでの見え方を確認する

ロゴは名刺やSNSのアイコンなど小さい表示で使われる場面が多いので、小さくしても読みやすいかを必ず確認します。文字が潰れてしまう場合はフォントの太さを上げるか、文字を省略したバージョンを用意すると良いです。

細かい装飾は小さい表示で消えることが多いので、主要な形が伝わるシンプルなデザインを心がけます。必要であれば小さいサイズ用の別バージョンを作り、用途に応じて使い分けると使い勝手が良くなります。

商用利用や権利関係の注意点

ロゴは長く使うものなので、利用規約や権利関係はしっかり押さえておきたいポイントです。Canvaで作った素材の扱い、他ブランドとの類似チェック、商標登録前の確認項目などを見ていきます。安心して使える形にしておきましょう。

不安な点は早めに確認しておくと後で手戻りが少なくなります。必要に応じて専門家に相談するのも一つの方法です。

Canvaの利用規約で確認する箇所

Canvaの利用規約では、素材の商用利用や再配布に関するルールが定められています。特にテンプレートや有料素材を使った場合の扱い、素材のライセンス範囲は確認しておく必要があります。利用前に最新版の規約を読む習慣をつけましょう。

無料素材でも制限がある場合があるので、商用で使う際は「商用利用可」かどうかをチェックします。素材を組み合わせて作ったロゴについての権利関係も項目ごとに確認してください。

疑問がある場合はCanvaのヘルプやサポートに問い合わせると安心です。記録として規約の該当部分をスクリーンショットして保存しておくと後で役立ちます。

商用利用が認められるかの判断基準

商用利用が可能かどうかは、使った素材のライセンス条項と使用目的で判断します。商品パッケージや名刺、広告に使う場合は商用利用の許可が必要です。テンプレートや素材が有料ライセンスの場合は、その範囲を確認してください。

自社ロゴとして長期利用する場合は、継続的に使用できるライセンスが含まれているかも確認します。許可された利用範囲を超える場合は別途ライセンスの取得が必要になることがあります。

必要に応じてライセンス情報を保存しておくと、後で使用状況を説明する際に便利です。

他ブランドと似ないかチェックする方法

他社ブランドと似ているかを確認するには、まずネット検索で同じ名前や似たデザインがないかを調べます。視覚的に似ているロゴがないか、色やアイコンの組み合わせを中心に確認してください。

類似が見つかった場合は色やフォント、アイコンを変えて差別化を図ります。類似度が高いまま使うと混同されやすくなるので、違いがはっきり出るように調整しましょう。

疑わしい場合は専門家に相談してリスクを評価してもらうと安全です。

商標登録前に確認したい項目

商標登録を考えるときは、まず既存の商標データベースで同じ名称や似た図形が登録されていないかを検索します。登録の可否は国や地域によって異なるので、使用予定の地域ごとにチェックしてください。

登録にあたっては、出願用のロゴバージョン(色違いや白黒版)を用意すること、そして使用開始日時や使用範囲を明確にしておくことが重要です。必要書類や手続きの流れを事前に確認しておくとスムーズに進みます。

不安がある場合は弁理士などに相談して手続きを進めると安心です。

これだけやれば始められるCanva aiロゴの最初の一歩

まずはアカウントを作って、業種に合うテンプレートをいくつか試してみてください。短い指示でAIに案を出させ、色とフォントを整えたら高解像度で保存するだけで、すぐに使えるロゴが手に入ります。

大切なのは段階を追って進めることです。テンプレート選び→生成→微調整→保存の順に進めれば混乱しにくく、短時間で満足できる結果に近づきます。必要なら権利面の確認も忘れずに行ってください。あなたのブランドに合ったロゴ作りを応援します。