Canvaでイラストを自作して魅せる!短時間で印象アップするコツ

Canvaでイラストを自分で作ると、短時間で見栄えの良い素材が増やせます。身近なツールと少しの工夫で、SNS投稿や資料、グッズ用のイラストが手に入ります。この記事では、使い方の基本からAI活用、管理や著作権上の注意点まで、やさしく順を追って説明します。すぐ試せるコツも紹介しますので、気軽に取り組んでみてください。

Canvaでイラストを自作すれば短時間で差が出る秘訣

Canvaはテンプレートや素材が豊富で、イラスト作りのハードルを下げてくれます。テンプレートをベースに自分の色やパーツを変えるだけで、短時間に印象の違う作品が作れます。操作は直感的なので、慣れれば効率よく進められます。

まずは用途を決めてから始めると迷いが減ります。SNS用なら正方形、ヘッダーなら横長といった具合に、サイズを最初に決めることで作業がスムーズになります。テンプレートをそのまま使うのではなく、色やフォント、背景パーツを変えるとオリジナル感が出ます。

また、よく使う色やパーツはブランドキットや自分のフォルダに保存しておくと繰り返し作業が楽になります。テンプレートと自作パーツの組み合わせで短時間に差がつくので、まずは小さな素材をいくつか作って慣れていきましょう。

最短で満足できる結果を出す3つのコツ

まず、ゴールを明確にします。何に使うか、どんな雰囲気にしたいかを決めると迷いが減ります。サイズと用途が決まれば、その比率に合わせて要素を配置できます。

次に、素材の組み合わせを活用します。Canvaの素材を組み合わせて足りない部分を補えば、時間をかけずに完成度の高いイラストができます。素材の色を統一したり、不透明度や影を調整するだけで統一感が出ます。

最後に、テンプレートのカスタマイズを習慣にします。テンプレートを「そのまま使う」のではなく、色や線の太さ、余白の取り方を変えることでオリジナルに近づけられます。作業中は丁寧さよりもまずは試作を重ね、気に入ったものをブラッシュアップしていくと短時間で満足できる形になります。

プロが注目する配色の決め方

配色は印象を大きく左右します。まずベースカラーを1色決め、アクセントカラーを1~2色加えるとまとまりやすくなります。ベースが明るければアクセントは落ち着いた色に、逆なら明るめの差し色を使うとバランスが取れます。

色の組み合わせは、配色ツールやカラーパレットから選ぶと失敗が少ないです。Canva内にもカラーセットがあるので、それを参考にするのも便利です。色数を絞ることで読みやすさや視認性が保たれます。

配色は対象の用途や雰囲気も意識しましょう。親しみやすさを出したければ柔らかいトーン、信頼感を出したければ落ち着いたトーンを中心に組み立てます。視認性を上げたいときは背景と前景のコントラストを強めにするのが効果的です。

自作パーツでオリジナル感を出す方法

既存素材に手を加えてパーツ化するとオリジナル度が高まります。形を切り抜いたり、色や影を微調整して保存しておけば、別の作品にも使い回せます。

簡単なパーツ作成の流れは、素材を組み合わせて必要な形に整え、グループ化してエクスポートするだけです。PNGで背景透過にしておくと使い勝手が良くなります。頻繁に使うパーツはフォルダにまとめておきましょう。

手描き風の線やシンプルなアイコンを自分で作ればブランドらしさが出ます。統一した線の太さや角丸具合でシリーズ感を作ると、見る人に安心感を与えられます。少しの手間で差が出るので、まずは小さなパーツから増やしていくのがおすすめです。

AIと手描きを組み合わせる利点

AI生成は短時間でバリエーションを試せるのが強みです。手描き要素をスキャンして取り込めば、人のタッチを残しつつAIで背景や色味を補うことができます。どちらか一方に偏らず組み合わせると良い結果になりやすいです。

AIで得たイメージを下地にして、細部を手描きで整えると個性が出ます。逆に手描きの線をベースにAIで色付けやパターン付けを行うと効率が上がります。両者をうまく使い分けることで時間を節約しつつ、魅力的なイラストに仕上げられます。

注意点は、AIで生成した素材の扱い方です。元の素材がどのような制限があるかを確認し、利用可能な範囲で活用してください。手描き要素を取り入れることで権利関係の不安も減らせます。

よくある失敗とすぐできる改善策

よくある失敗は要素を詰め込みすぎてごちゃつくことです。改善策は余白を意識すること、主要な要素を一つに絞ることです。見る人が迷わないように視線の流れを作ると良くなります。

色が多すぎるとまとまりがなくなるので、使う色は3色以内に抑えると安定します。フォントも2種類までにすると読みやすさが保たれます。要素のサイズや配置を調整して、優先順位がはっきりするようにしましょう。

解像度や書き出し設定を忘れると印刷でボケることがあります。作る段階で用途に合わせたサイズと解像度に設定してから作業を進めると問題を避けられます。少しの見直しでぐっと改善できます。

Canvaでイラストを自作する基本の手順

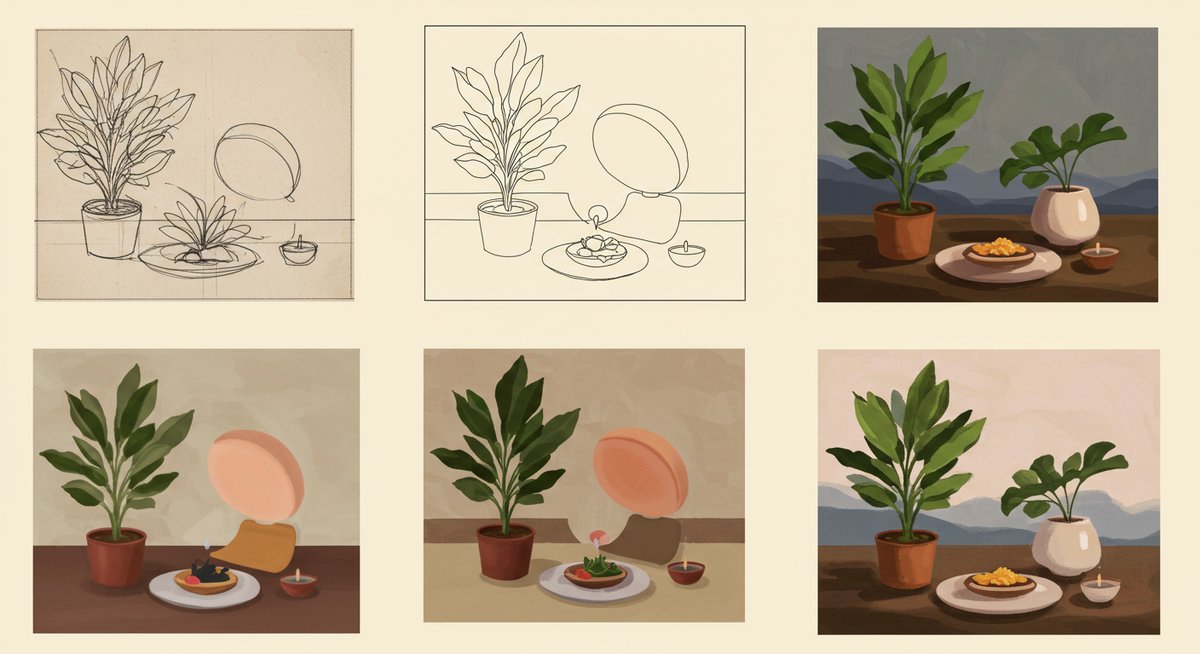

Canvaでイラストを作る基本は、サイズ決め→下書き→線画→色塗り→書き出しの流れです。この順に進めると迷わず作業できます。各ステップで使うツールやポイントを押さえておくと作業効率が上がります。

まずは用途に合わせたキャンバスサイズを選び、余白や解像度を設定します。次にラフを置いてバランスを確認し、線画や色を重ねていきます。色はレイヤーごとに分けて作業すると後から修正しやすくなります。完成したら形式を選んで書き出します。

作業中はこまめに保存したり、バージョンを分けておくと後で戻せて安心です。テンプレートや素材を組み合わせることで時間を節約できるので、うまく活用しながら進めていきましょう。

キャンバスサイズと用途の決め方

用途に合わせたサイズを最初に決めると余計な手戻りが減ります。SNS、印刷、ウェブ用など用途で推奨サイズが異なるので、それに合わせてキャンバスを選びます。

スクエア、横長、縦長など比率は用途で変えます。解像度は印刷なら高め、ウェブなら72〜150dpi程度で十分です。余白や安全域も考慮して重要な要素は端から少し内側に配置します。

複数用途で使いたい場合は、大きめのサイズで作ってから縮小する方法が便利です。ただし、大きすぎると動作が重くなることがあるので、作業の快適さと品質のバランスを見て決めましょう。

下書きを用意する簡単な方法

下書きは大まかな構図を確認するために重要です。ラフは紙に描いてスマホで撮影して取り込む方法でも、Canva上で簡単に描く方法でも構いません。ラフは完璧である必要はなく、全体のバランスを見ることが目的です。

取り込んだラフは不透明度を下げて上に清書用のレイヤーを置くと作業がしやすくなります。ラフを何パターンか作って比較して決めると迷いが減ります。線の太さや配置をこの段階でざっくり決めておくと後がスムーズです。

線画作成で使うツールと基本操作

線画はペンツールやブラシを使って作ります。Canvaには基本的な描画ツールがあり、線の太さや色、不透明度を調整できます。滑らかな線を引くには一筆で引くことを意識すると見た目が整います。

パスやシェイプを活用するときれいな輪郭が作れます。修正は消しゴムや部分消去、アンカーの調整で行います。線は最終的にグループ化しておくと移動や拡大縮小で崩れにくくなります。

色塗りの順序とレイヤー管理のコツ

色塗りは大きな面から小さな面へ進めると効率が良いです。まずベースカラーを置き、影やハイライトを別レイヤーで重ねます。レイヤー名を付けておくと後から見返しやすくなります。

マスクやクリッピングを使うとはみ出しを防げます。影は不透明度を下げた別レイヤーで重ねると自然に見えます。色を調整する際は、全体のトーンを見ながら少しずつ変えるとバランスが崩れにくいです。

最終書き出しと保存のポイント

書き出す際は用途に合ったフォーマットを選びます。ウェブ用はPNGやJPEG、印刷用はPDFや高解像度PNGが適しています。透明背景が必要な場合はPNGで保存しましょう。

保存はバージョンを残す習慣をつけておくと安心です。最終チェックは拡大や縮小で見え方を確認し、色味や余白を最終調整してから書き出します。

CanvaのAIを使ってイラストを自作するやり方

CanvaのAIツールはイメージ案を短時間で出すのに役立ちます。最初に大まかなイメージやスタイルを入力すると、いくつかの候補が出てきます。AIが出したものをベースに自分で手を加えると効率的です。

AIを使うときは、どの部分をAIに任せるかを明確にすると良いです。背景や色味、パターン生成など、時間を節約したい部分に使うと効果的です。生成された素材は必ず確認して必要な調整を行いましょう。

AI画像生成の始め方と設定

AI生成は、まずプロンプトを入力してスタイルや構図を選びます。出力サイズやカラーパレット、詳細度などの設定がある場合は用途に合わせて設定します。複数案を出して比較すると選びやすくなります。

生成後は品質や構図をチェックし、良いものを選んで編集画面に取り込みます。AIが得意な処理と苦手な処理があるので、全自動に頼らず自分で手を加えて仕上げると満足度が高まります。

伝わるプロンプトの書き方のコツ

プロンプトは目的や雰囲気、色調を簡潔に伝えると良い結果が出やすいです。主要な要素(キャラクターのポーズや表情、背景のタイプ)を順に並べるとイメージが伝わりやすくなります。

言葉は短くても要点を押さえて書きます。例えば対象、表情、角度、配色の方向性などを指定するだけでかなり違いが出ます。複数回調整して自分の好みに近づけていきましょう。

スタイルや色味の指定例

スタイル指定は「手描き風」「フラットデザイン」「水彩風」など、目的に合った単語を使います。色味は「淡いパステル」「モノクロ基調」「暖色中心」などシンプルに伝えると伝わりやすいです。

色の具体的なコードを入れるとより正確に反映されます。全体のトーンを統一したい場合は、使いたい主要カラーをいくつか指定しておくと仕上がりがまとまりやすくなります。

生成後に修正して仕上げる方法

AIで作った素材は取り込んでから細部を手直しします。線の歪みや顔のバランスなど、人の目で気になる部分を調整します。色調補正やトリミングで印象を整えましょう。

部分的に手描きの線を足したり、レイヤーで影やハイライトを加えると自然になります。AIに頼った部分と手作業のバランスを取りながら進めると満足度の高い仕上がりになります。

AI素材を使う上でのルール確認

AIで生成した素材には利用条件がある場合があります。商用利用の可否やクレジット表記の有無を確認してから使うことが大切です。素材に他者の作品が混じっていないか確認する習慣をつけましょう。

プラットフォームのガイドラインや利用規約を確認し、必要な対応を行ってください。問題が生じたときのために、生成したデータやプロンプトを保存しておくと後で確認できます。

AIで出やすい崩れを直す手順

AI生成でありがちなパーツの歪みや手足の不自然さは、取り込んでから部分修正で直せます。顔の比率や手の指の数などを細かくチェックし、アンカーポイントや消しゴムで修正します。

レイヤー分けして、問題箇所だけを描き直すと効率的です。最終的に全体を見て調和が取れているか確認し、必要に応じて色味や影の再調整を行ってください。

自作イラストを素材化して活用するやり方

作ったイラストは素材化してストックしておくと、次回からの作業が早くなります。パーツごとに保存したり、色違いを用意しておくと幅広い用途に対応できます。整理ルールを決めておくと探す手間が減ります。

保存形式やファイル名のルールを統一しておくとチームでの共有もスムーズです。テンプレート化すれば繰り返し使う仕事も短縮できます。少しの工夫で制作時間を大きく節約できます。

扱いやすいファイル形式の選び方

用途に合わせて形式を選びます。ウェブやスクリーン用はPNGやJPEG、背景透過が必要な場合はPNGを選びます。印刷向けやベクターデータが必要なときはPDFやSVGが便利です。

可逆的に編集を残したい場合は、編集可能な形式で保存しておくと後で手を入れやすくなります。複数形式で保存しておくと用途ごとに使い分けられて便利です。

フォルダ整理と名前付けの実例

フォルダは用途、プロジェクト、日付で分けると見つけやすくなります。名前付けは短くわかりやすいルールを決め、バージョン番号や色の情報を付けておくと検索が簡単です。

例:projectA_banner_v1_blue.png のように一定のフォーマットで保存すると、後で探すときに迷いません。定期的に整理して不要ファイルを削除する習慣もおすすめです。

色やパーツを変えてバリエーションを作る

同じイラストの色替えやパーツ差し替えでバリエーションを作ると使い回しが効きます。レイヤーを複製して色だけ変える方法が手早くて便利です。

季節やイベントに合わせた色替え、ロゴ色に合わせた調整などを用意しておくと、用途に応じてすぐ使えます。複数バリエーションを作っておくと運用が楽になります。

Procreateなどとの連携と取り込み

手描きで描いた素材を取り込む場合、Procreateや他のアプリで高解像度のPNGを作ってCanvaにアップロードするとスムーズです。背景透過で書き出せばそのまま重ねて使えます。

取り込んだデータはCanva内でさらに編集できます。元ファイルはバックアップしておき、必要に応じて差し替えやサイズ調整を行ってください。

印刷向けのデータ作成で気を付ける点

印刷用は解像度やカラーモードに注意します。RGBとCMYKの違いで色が変わることがあるので、最終出力先の仕様を確認してください。トリムラインや塗り足しが必要な場合は余白を多めに取ります。

文字やロゴはアウトライン化や高解像度で保存すると仕上がりが安定します。仕上がりイメージをプリフライトで確認してから入稿すると安心です。

テンプレート化して作業を効率化する方法

繰り返し使うレイアウトやパーツはテンプレートにしておくと時間が節約できます。テンプレートには必ず編集箇所をわかりやすくしておくことが大切です。

テンプレート化する際は、汎用性とカスタマイズのしやすさを両立させると運用がラクになります。テンプレートを定期的に見直して更新しておくと古くなりません。

商用利用と著作権で気を付けるポイント

イラストを商用利用する場合は、素材の権利や利用範囲を確認する必要があります。Canva内の素材にも利用制限があるものがあるため、ダウンロード前に確認しておくと安心です。

自作した部分と外部素材の境界を明確にし、必要に応じてライセンスを取得してください。権利関係を整理しておくと後からのトラブルを避けられます。

Canva内素材の利用範囲の見分け方

Canvaの素材には無料と有料、商用利用可否が分かれています。素材の詳細情報やライセンス表記を確認して、利用条件に従って使用してください。

商用利用に制限がある素材は避けるか、ライセンスを取得してから使うようにしましょう。使用履歴や購入記録を保存しておくと後で証明が必要になったときに役立ちます。

自作イラストの権利は誰にあるか

自分で一から作ったイラストは基本的に作成者に権利があります。ただし、他者の素材を大きく利用した場合は共同の権利や制限が生じることがあります。

チームで作業する場合は権利の帰属を明確にしておくと後のトラブルを避けられます。依頼制作の場合は契約書で権利関係を取り決めておくことをおすすめします。

素材を販売するときに避けるべき行為

他者の著作物を無断で使って販売することは避けてください。第三者のロゴやキャラクターを含む素材はトラブルの元になります。権利元の許可が取れているかを確認してから扱いましょう。

素材の説明に利用制限がある場合は、それに従って販売形態を決めます。信用を損なわないためにも、ルールを守った運用が重要です。

ロゴや商標と重ならない工夫

オリジナルのデザインを作るときは、既存のロゴや商標と類似しないよう配慮が必要です。形や配色、ネーミングに注意して、混同を招かないデザインにします。

公開前に検索して類似例がないか確認する習慣をつけると安心です。必要であれば専門家に相談することも検討してください。

トラブル発生時の対応の流れ

権利や利用に関するトラブルが起きた場合は、まず事実関係を整理して証拠を保存します。相手と話し合う前に利用規約や契約書を確認し、必要なら法的な助言を受けます。

誤解があればまずは穏やかに連絡を取り、解決策を探る姿勢が大切です。場合によっては販売停止や修正、補償が必要になることもあるため、冷静に対応してください。

今日から始めるCanvaで自作イラストの一歩

今日から始めるなら、小さな目標を設定して一つ作ってみることをおすすめします。まずはSNS用の1枚や名刺ワンポイントなど、短時間で終わるものから始めると挫折しにくいです。

作ったものはフォルダに整理しておき、色やパーツを少しずつ増やしていくと資産になります。わからないときはテンプレートやAIを活用しながら、自分のスタイルを見つけていってください。継続して作ることでスキルは自然に伸びます。