Canvaでトリムマークを正しく使って印刷ミスを減らす方法

印刷で思い通りに仕上がると、手間も時間も節約できます。ここではCanvaを使ってトリムマークや塗り足し、入稿用PDFの扱い方まで、やさしくわかりやすく説明します。用語がわからなくても読める内容にしているので、印刷物を作るときの不安を減らせます。

Canvaでトリムマークを設定して印刷ミスを防ぐコツ

Canvaで作ったデザインを印刷するとき、端が切れたり白いフチが出たりするトラブルを避けたいものです。ここではトリムマークや塗り足しの基本と、作業の流れについて丁寧に紹介します。初めて入稿する方も落ち着いて確認できるように書きました。

トリムマークが印刷で果たす役割

トリムマークは、印刷物を裁断するときの目安となる線です。仕上がりサイズの四隅に表示され、印刷機や断裁機のオペレーターがどこで切るかを判断するために使われます。これが正しく付いていることで、レイアウトの中心や余白のバランスを保ったままカットされやすくなります。

Canva上ではトリムマークを手動で表示したり、出力時に印刷業者の要望に合わせてPDFに含めたりします。特に背景に色や写真を全面に使う場合は、トリムマークと塗り足しがあることで、切れ端に白いラインが出るのを防げます。

トリムマーク自体は印刷データに影響を与えない点も覚えておいてください。裁断ラインとしてだけ機能するので、デザイン要素と重ならないように配置や余白を確認しておきましょう。

塗り足しがないとどうなるか

塗り足しがないと、裁断のわずかなズレで用紙の端に白い部分が残ることがあります。これは印刷と断裁の微妙なズレが原因で、背景が途切れたり写真の端が欠けたりすることになるため、仕上がりが雑に見えてしまいます。

塗り足しはデザインを仕上がりサイズよりも外側に数ミリ伸ばす作業です。これにより断裁のズレがあっても端まで色や画像が続いて見えるため、余計な白フチを避けられます。Canvaではキャンバス外側まで背景や画像を広げることで対応できますが、重要な文字やロゴは塗り足し部分にかからないよう内側に寄せてください。

印刷会社によって推奨される塗り足し幅は異なります。発注前に確認しておくと安心です。

仕上がりのズレを防ぐ簡単な方法

仕上がりのズレを抑えるには、いくつかの基本を押さえておくと安心です。まず、重要な要素は仕上がりサイズの内側に配置して、塗り足し領域には置かないことです。これで裁断のズレがあっても文字やロゴが切れるリスクを減らせます。

次に、背景や全面画像は塗り足し分まで必ず伸ばします。Canvaではオブジェクトを少し大きめに配置して端まで被せる操作が手軽です。最後に、出力前にトリムマークが入っているか、画像が端ギリギリで切れていないかを拡大表示でチェックしてください。これらの手順を踏めば、仕上がりのズレで慌てることが少なくなります。

印刷前に行う短いチェック項目

印刷発注前にぱっと確認できる項目をまとめます。まず、仕上がりサイズと塗り足しが正しく設定されているかを確認してください。次に、重要なテキストやロゴが塗り足し領域に入っていないかをチェックします。

さらに、画像の解像度が十分か、トリムマークが表示されるか、カラーモードが問題ないか(印刷会社の指定があれば従う)を確認してください。最後にPDFを出力して表示やズームで最終チェックを行い、疑問点があれば印刷業者に事前に相談すると安心です。

Canvaで仕上がりサイズと塗り足しを正しく設定する

Canvaを使った入稿では、仕上がりサイズと塗り足しの扱いが重要です。ここではサイズの設定方法や塗り足しの作り方、トリムマークの扱いなどをわかりやすくまとめます。手順に沿って進めれば準備がしやすくなります。

用紙サイズ設定の基本

用紙サイズはまず目的に合わせて決めます。名刺、チラシ、ポスターなど用途によって一般的なサイズがあるので、それに合わせてCanvaでキャンバスサイズを指定しましょう。単位はミリやピクセルで指定できますが、印刷ではミリの方が分かりやすい場合が多いです。

サイズを入力する際は、仕上がりサイズを正確に設定してから、塗り足し分を別途考えるようにします。例えば仕上がりがA4なら、塗り足しを左右上下に各3mmずつ足したサイズで作業しておくと安心です。デザイン中はグリッドやガイドを使って要素の位置を揃えてください。

塗り足しを作る操作手順

塗り足しを作る基本的な手順はシンプルです。まず仕上がりサイズのキャンバスを用意し、背景や全面に広がる画像は外側に余裕を持って伸ばします。テキストや重要な要素は内側に寄せておき、余白を確保します。

Canva上で四辺に3〜5mmほど余白を見込んでデザインを拡張することで、出力した際に塗り足しが確保できます。もしCanvaのテンプレートを使う場合は、そのテンプレートが塗り足しを含んでいるかを確認しておくと手戻りを防げます。

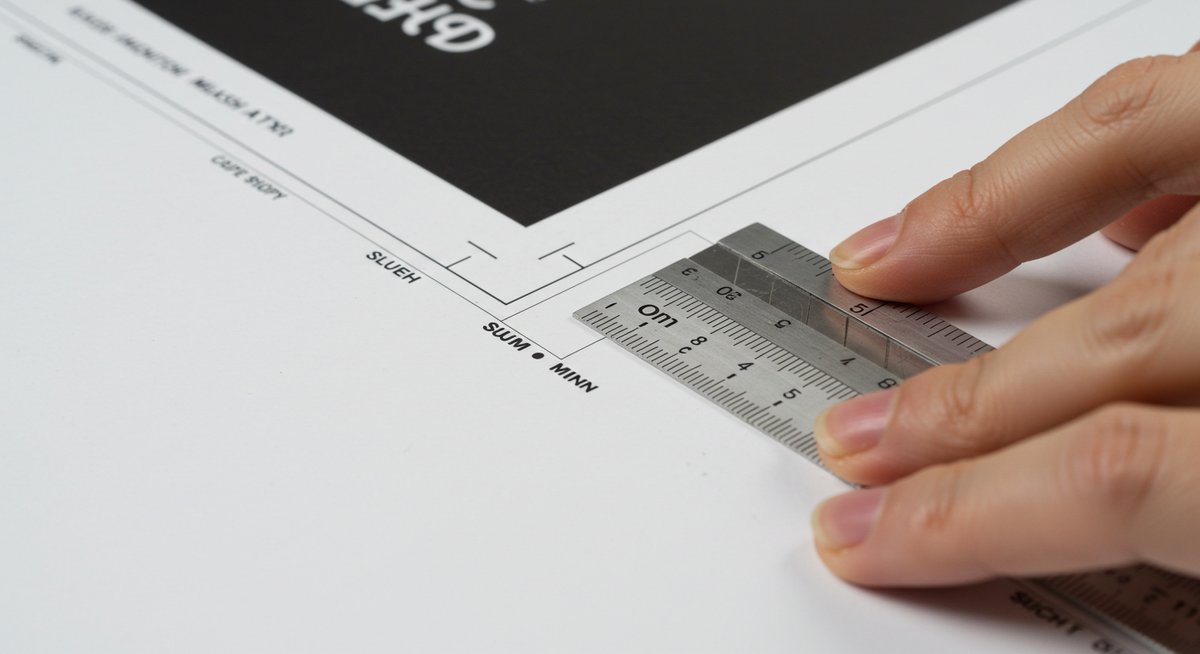

トリムマークの表示と注意点

Canvaではトリムマークを直接表示させる機能が限られることがあります。そのため、出力時に印刷会社の指定どおりPDFを作成し、トリムマークを付ける設定があるかを確認してください。もし自分でトリムマークを付ける必要がある場合は、外枠をガイドとして置き、断裁ラインに相当する位置を示す手段を取ります。

注意点として、トリムマークがデザイン要素と重ならないようにし、塗り足しと仕上がり領域をはっきり区別しておくことが大切です。印刷会社の指示に従うと安心です。

テンプレート利用時の確認事項

テンプレートを使うと作業が早くなりますが、テンプレートに塗り足しが含まれているか、仕上がりサイズが合っているかを確認してください。テンプレートのデザイン要素が塗り足し領域にかかっている場合、重要な部分が裁断で欠けないよう内側に移動する必要があります。

また、テンプレートに使われているフォントや画像の解像度に注意してください。テンプレートのまま入稿して問題ないかどうかをチェックし、必要なら要素を差し替えたり調整したりしてから出力してください。

Canvaから入稿用PDFを出力する時に知っておくこと

Canvaで作ったデータを印刷業者へ入稿する際、PDFの設定やフォント、画像の扱いがポイントになります。ここでは保存時の選び方や確認事項をわかりやすく説明します。落ち着いて一つずつ確認していきましょう。

保存時に選ぶべきファイル形式

印刷入稿ではPDFがもっとも一般的です。Canvaの出力メニューからPDF印刷用(高品質)を選ぶと、印刷に適した形式で保存できます。JPEGやPNGは画像としての扱いになり、カラープロファイルや解像度の管理が難しい場合があるため、基本はPDFを選びましょう。

PDFを選ぶときは、印刷業者の指示に合わせて最適化オプションを確認してください。大きなファイルでも問題ないか、トリムマークや塗り足しを含める設定があるかをチェックすると安心です。

フォント埋め込みの確認方法

フォントが正しく埋め込まれていないと、他の環境で開いたときに別のフォントに置き換わってしまうことがあります。CanvaでPDF出力する際は、テキストを画像化する方法やPDF自体がフォントを埋め込む設定になっているかを確認してください。

もし特殊なフォントを使っている場合は、印刷業者にフォントのアウトライン化や埋め込みについて相談するのが安心です。埋め込みが難しい場合は、テキストを図形化(アウトライン化)してからPDFにする方法もあります。

画像解像度と画質の基準

印刷物では画像の解像度が重要です。一般的に印刷用画像は300dpi程度が目安とされています。Canvaで使用する画像は、アップロード時にできるだけ高解像度のものを用意してください。低解像度の画像は印刷時にぼやけたり、荒く見えたりします。

画像を拡大して配置する場合は特に注意が必要です。可能なら元画像のサイズやdpiを確認して、必要に応じて差し替えてください。Canvaのプレビューだけで判断せず、出力したPDFを拡大して画質を確認する習慣をつけると安心です。

PDFのフラット化は必要かどうか

フラット化とはレイヤーや透明効果を統合する処理で、印刷環境で表示崩れを防ぐために行われることがあります。CanvaのPDF出力では多くのケースでそのまま問題なく扱えますが、特殊な透明効果や重ね順がある場合はフラット化を求められることがあります。

不安があるときは、印刷業者に確認して指示に従ってください。場合によっては、Canva側で画像に変換してからPDFにするなど、トラブルを避ける対応を取ると安心です。

入稿後に起きやすい問題とその対策

入稿後にも色味やフォント、切り落とし位置の問題が起こることがあります。ここではよくあるトラブルと対策をまとめます。問題が発生したときに落ち着いて対応できるようにしましょう。

色味が変わる原因と対処法

画面で見ている色と印刷物の色が違うのはよくあることです。これは画面はRGB、印刷は主にCMYKという色の扱いが異なるためです。色の変化を抑えるためには、可能なら印刷業者が提供するカラープロファイルに合わせてデータを作るか、業者に色見本を見せながら相談してください。

小ロットなら試し刷りを依頼して色味を確認する手もあります。画面だけで判断せず、印刷サンプルを確認できれば安心です。

文字やフォントが崩れた時の対応

フォントが置き換わったり文字が崩れる場合は、フォント埋め込みやアウトライン化が有効です。まずはPDFを業者がどう処理するかを確認し、必要ならテキストをパス化してから再入稿します。

もし特定の文字だけ崩れているなら、そのページだけ再書き出して差し替える方法もあります。起きた問題をそのままにせず、業者とやり取りして原因を突き止めるとよいでしょう。

切り落とし位置ズレの見つけ方

切り落とし位置のズレは、完成後に写真の端が欠けていたり、余白が不均一に見えたりして気づきます。事前にトリムマークと塗り足しを設定していても、出力後にPDFを拡大して確認することでズレに気づけます。

印刷物受け取り後にズレが大きい場合は、印刷会社に写真や現物を見せて相談してください。次回の発注時に断裁誤差の許容範囲を確認しておくと安心です。

印刷会社への指示の伝え方

印刷会社に指示を出すときは、要点を簡潔にまとめて送ると対応が速くなります。仕上がりサイズ、塗り足しの幅、トリムマークの有無、カラーモードの希望、納期などを箇条書きにして伝えてください。

不安な点は事前に相談して、必要ならサンプルやスクリーンショットを添えて説明すると誤解が減ります。やり取りは記録に残すと後で確認しやすいです。

印刷前に確認するチェックリスト

以下の項目を最終確認用にまとめます。印刷ミスを減らすために、出力前に一つずつチェックしてください。

- 仕上がりサイズが正しいか

- 塗り足しを指定の幅で確保しているか

- トリムマークの配置が問題ないか

- 重要なテキストやロゴが塗り足し領域にかかっていないか

- 画像解像度が十分か(目安:300dpi)

- カラーモードが印刷業者の指定に合っているか

- フォント埋め込みやアウトライン化がされているか

- PDF出力後にズームで表示を確認したか

- 印刷業者への指示を箇条書きでまとめているか

このチェックリストを使って落ち着いて確認すれば、印刷トラブルをかなり減らせます。何か不安があるときは早めに印刷会社に相談して対応を決めるとよいでしょう。