下代と原価の違いが一目でわかる価格設定の教科書

商品を仕入れて販売する際、「下代」と「原価」の違いがわかると価格決定や利益管理が楽になります。双方は似ているようで用途や計算方法が異なり、混同すると利益が見えにくくなります。ここでは現場で使えるように、読み方や計算、注意点まで順を追って解説します。まずは基本を押さえて区別できるようにしましょう。

下代と原価の違いを今すぐ把握するためのポイント

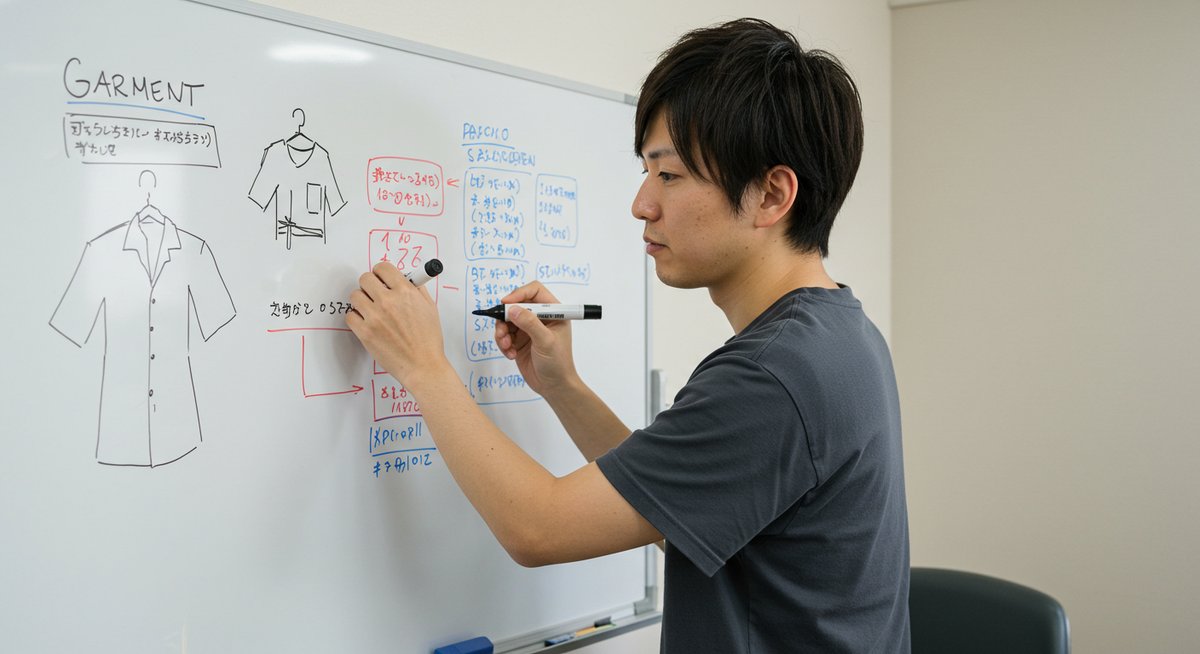

下代と原価はどちらも商品のコストに関係しますが、見る立場や使い方が違います。下代は小売店が卸やメーカーに支払う仕入れ価格を指し、主に取引価格として扱います。一方で原価は販売する商品を作るためにかかった費用全体を指し、製造業や会計で計算するコストの概念です。

業務上は、下代を基に販売価格(上代)を決め、原価を基に損益や在庫評価を行います。つまり、下代は取引ベースの実際の支出額、原価は会計や経営判断のための包括的な費用という位置づけです。両者を混同しないことで、適切な価格設定と正確な利益把握ができます。

販売戦略では下代に対する上代の幅(掛け率や粗利率)を考え、経営管理では原価に含まれる固定費・変動費を把握して利益率を改善していきます。次から具体的な読み方や計算の方法を見ていきましょう。

下代は小売店が支払う仕入れ価格

下代は取引の場で使われる用語で、仕入れ先に払う代金そのものです。小売店やEC運営者が商品を仕入れる際に提示される価格で、請求書の金額に直結します。基本的には仕入れ単価として扱われ、在庫評価やキャッシュフロー管理にも影響します。

仕入れ価格なので、掛け率(上代に対する比率)や支払い条件、送料や手数料が別途発生することもあります。卸業者との交渉で値引きやロット割引を受けると、実際の下代が変わり、利益に直結します。仕入れ数量が増えると下代が下がるケースもあるため、発注計画と連動させて管理することが大切です。

また、下代は税込か税抜かで表示が異なることがあるため、帳簿や見積もりではどちらかを明確にしておく必要があります。支払いのタイミングや返品条件も取引価格に影響するため、発注時に必ず確認する習慣をつけましょう。

原価は商品の製造や仕入れにかかる費用

原価は商品を販売するために実際にかかった費用の合計を指します。製造業では材料費や労務費、外注費など直接費が中心になりますが、販売業でも仕入れ値に関わる費用や加工費を含めて計算します。会計上は原価を正しく算出することで、利益や在庫評価が正確になります。

原価には直接的な材料費だけでなく、製造間接費や工場の光熱費、設備減価償却といった費用の按分も含まれることがあります。販売業では仕入れ値に加え、検品費や輸送費、保管費などを原価に含めるケースが多いです。これにより、商品単位の利益を把握しやすくなります。

原価がわかると、原価率(売上に対する原価の割合)を算出して収益性をチェックできます。定期的に見直すことでコスト改善点が見え、無駄な支出を削減する手がかりにもなります。

両者は用途と計算方法が異なる

両方とも「商品に関係する費用」ですが、使う場面と計算の仕方が異なる点が重要です。下代は契約や取引の価格として扱い、支払額そのものを重視します。一方、原価は会計上や経営判断のために費用を細かく分類して合計する点が違います。

下代は請求書や見積書に書かれる数字で、短期的なキャッシュ管理に直結します。原価は期間損益や在庫評価に用いられ、間接費の配賦などを行うために計算が複雑になることがあります。そのため、同じ商品でも下代と原価が一致しない場合がある点に注意が必要です。

ビジネスでは両者を使い分けて、下代で価格交渉や粗利管理、原価で経営判断や改善施策を進めるのが効果的です。

価格設定では下代と原価を分けて考える

価格を決める際には下代を基に上代を設定しますが、原価も意識して利益目標や損益分岐点を確認することが大切です。下代だけ見て上代を決めると、間接費を回収できないリスクが出ます。原価で包括的なコストを把握することで、持続可能な価格設定が可能になります。

実務では以下のように整理します。

- 下代:仕入れにかかる実支払額(請求ベース)

- 原価:製造や仕入れに含まれる全費用の合計(会計ベース)

これらを分けて管理することで、価格改定や仕入れ交渉の判断がしやすくなります。次章からは下代と原価それぞれの読み方や計算例を詳しく見ていきます。

下代の意味と計算方法をわかりやすく解説

下代の読み方と業務での扱い

下代は「しただい」と読み、業界用語として仕入れ価格を表します。小売店やEC事業者は仕入先から提示されたこの金額を基に在庫評価や仕入れ計画を立てます。帳簿上は仕入勘定に計上され、キャッシュフロー管理でも重要な指標です。

業務では見積もり・発注書・請求書の金額が下代の根拠になります。表示が税抜きか税込みか、送料や手数料が含まれているかを確認することが大切です。また、支払い期限や返品条件も取引コストに影響するため、契約時に明確にしておきます。仕入れ数量や取引期間で下代が変動することがある点も把握しておきましょう。

取引先ごとに下代が異なるため、複数の仕入れ先を比較して発注先を決める際の重要な判断材料になります。経営的には下代の変動を抑えることで粗利の安定につながります。

掛け率の計算式と実例

掛け率は上代に対する下代の割合を示す指標で、計算式は簡単です。基本の式は「掛け率=下代 ÷ 上代」で表されます。掛け率が低いほど小売店の利益幅が大きくなります。

実例を示すと、上代が5,000円で下代が3,000円の場合、掛け率は3,000 ÷ 5,000 = 0.6(60%)となります。これは上代の60%が仕入れコストであることを意味します。逆に粗利率(上代に対する利益の割合)は1 – 掛け率で計算できますので、この例では40%になります。

掛け率は商品カテゴリや業界慣行で基準があることが多く、目標とする粗利に合わせて掛け率を調整するのが一般的です。取引先との交渉では掛け率を基に条件交渉を行うと話がわかりやすくなります。

上代との違いを数字で比較する

上代は消費者が支払う販売価格で、下代は小売が支払う仕入れ価格です。数字で比べると、上代から下代を差し引いた額が粗利になります。例えば、上代8,000円、下代5,000円の場合、粗利は3,000円で粗利率は37.5%です。

価格表示に税金が含まれる場合、税込上代と税抜下代を比較すると実際の利益がずれるので注意が必要です。帳簿上は税抜で統一するケースが多いため、計算時に税の扱いを統一しておくと誤差を防げます。

また、値引きやセール時は上代が下がるため掛け率や粗利が変わり、利益圧迫につながります。価格戦略では上代設定と下代管理を同時に行うことが重要です。

下代は税込か税抜かの確認方法

取引先との見積もりや請求書で下代が税込表示か税抜表示かを確認するには、書面の表記をチェックします。明記がない場合は確認を取るのが確実です。業務での統一ルールを作っておくと、計算ミスが減ります。

税務処理や帳簿では税抜で管理する場合が多く、仕入税額控除などを考えると税抜表示が扱いやすいことがあります。ECサイトやPOSでの表示は消費者向けに税込表示が一般的なので、社内計算と顧客表示の扱いを分けて考えると混乱が少なくなります。

卸取引での支払い条件と注意点

卸取引では支払い条件(掛け払い、前払い、末締め翌月払いなど)や返品ポリシーが契約に含まれます。支払い条件によってキャッシュフローに影響が出るため、仕入れ計画の段階で確認しておきます。

また、送料・保険・手数料の負担先がどちらかで実際の下代が変わることがあります。返品や不良品時の対応、納期遅延のペナルティも明確にしておくとトラブルを避けられます。取引先の信用や取引履歴をもとに条件交渉を行うと、より有利な下代を引き出せる場合があります。

原価の意味と計算で知っておきたいこと

原価の読み方と会計上の扱い

原価は「げんか」と読み、会計上は売上原価として損益計算書に反映されます。売上に対応する費用として計上されるため、正確に算出することで利益の表示が適正になります。製造業と商業では含まれる要素が異なる点に注意が必要です。

会計処理では在庫評価(期末棚卸高)と合わせて原価を計算し、当期の売上原価を確定します。在庫の評価方法(先入先出法・後入先出法・個別法など)によって原価の数値が変わるため、会社の会計方針に従って統一しておく必要があります。税務申告や財務分析でも原価の扱いは重要です。

原価に含まれる主な費用項目

原価には商品を作る・仕入れるための直接費と、それを支える間接費が含まれます。主な項目は次の通りです。

- 材料費(仕入れ値、原材料)

- 労務費(製造や検品にかかる人件費)

- 外注費(加工や特殊作業の委託費)

- 輸送費・保管費(仕入れや出荷に伴う物流費)

- 減価償却費(製造設備などの償却分)

これらを適切に分類して合算することで正しい原価が算出できます。

原価に含めるかどうかは会計基準や社内ルールで判断します。例えば、営業部門の人件費は一般に販売管理費に分類され、原価には含めないことが多いです。

原価率の求め方と計算例

原価率は売上に対する原価の割合で、計算式は「原価率=売上原価 ÷ 売上高 × 100」です。例えば売上高が200万円、売上原価が120万円なら原価率は60%になります。原価率が低いほど利益が出やすい構造です。

小売業では標準的な原価率を設定しておくと、販売価格や仕入れ方針を判断しやすくなります。定期的に原価率をチェックして変動の原因を分析することで、コスト管理に役立ちます。

間接費と直接費の分け方

直接費は特定の商品や製品に直接紐づく費用で、材料費や直接作業者の人件費が該当します。間接費は特定の商品に直接割り当てられない費用で、工場の光熱費や共通設備の償却費などが含まれます。

間接費は適切な配賦基準(生産量や稼働時間など)に基づいて各製品に配分します。配賦方法によって製品ごとの原価が変わるため、根拠を明確にしておくことが重要です。簡便法を使う場合でも、定期的に見直して実態に合わせると誤差を抑えられます。

原価を下げるための対策

原価低減の方法はいくつかあります。主な対策は以下の通りです。

- 仕入れ先の見直しや数量交渉で下代を下げる

- 生産効率の改善で労務費や外注費を削減する

- 不良品削減や歩留まり向上で材料の無駄を減らす

- 在庫適正化で保管費や陳腐化リスクを抑える

これらは単発の削減だけでなく、継続的に管理することが重要です。施策ごとに効果を測定し、費用対効果を見ながら順次実行していくと負担が少なく改善が進みます。

下代と原価を活かす価格の決め方と利益管理

粗利率と利益率の違いを理解する

粗利率は売上に対する売上総利益の割合で、計算式は「粗利率=(売上高-売上原価)÷売上高」です。一方、利益率は最終的な純利益を売上高で割ったもので、税金や販管費などを差し引いた後の割合です。どちらも経営判断に必要ですが、注目する目的が異なります。

粗利率は商品単位の採算性を見るのに有効で、価格設定や商品ラインの見直しに使います。利益率は全社的な収益力を示す指標で、営業活動や管理費の効率を含めたトータルでの評価が必要です。目的に応じて両方を把握しておくと、価格や費用の調整がしやすくなります。

価格決定の簡単な計算式

販売価格(上代)を決める際の基本式は「上代=下代 ÷ 掛け率」です。掛け率を目標の粗利に基づいて逆算することで、必要な販売価格を求められます。例えば目標粗利が40%なら掛け率は60%なので、下代が3,000円なら上代は3,000 ÷ 0.6 = 5,000円になります。

この計算に配送費や手数料、広告費などを加味して最終価格を決めると実際の採算をより正確に反映できます。価格決定は定期的に見直すことが重要です。

掛け率を改善して利益を伸ばす方法

掛け率改善は主に下代を下げるか上代を上げることで行います。仕入れ交渉や発注量の調整で下代を引き下げる方法と、販売チャネルや付加価値の向上で上代を維持・向上させる方法があります。

また、販促策やセット販売で売上を伸ばしつつ粗利率を改善する手法も有効です。ただし価格を上げる場合は顧客反応を見ながら段階的に行うのが安全です。複数の対策を組み合わせることで持続的に利益を伸ばせます。

仕入れ交渉で確認すべきポイント

仕入れ交渉では下代以外に以下の点を確認します。

- 支払い条件と締め日の取り決め

- 送料や検品費の負担先

- 納期と欠品時の対応

- 最低発注量と返品条件

これらをあらかじめ確認しておくことで、実際のコストとリスクが把握できます。良好な関係を築くと柔軟な条件変更が得られることもあります。

在庫管理が下代に与える影響

在庫を適正に管理すると、発注頻度や発注量が最適化されて下代を抑えやすくなります。大量発注で下代が下がる一方、過剰在庫は保管費や陳腐化リスクを生みます。需要予測を基に発注計画を立てることが重要です。

また、在庫回転率を改善するとキャッシュフローが良くなり、支払い条件の交渉余地も生まれます。定期的な棚卸と評価を行い、下代と在庫コストのバランスを保ちましょう。

税務や越境販売での注意点

税務面では仕入税額控除や消費税の扱いに注意が必要です。特に越境販売では輸出入に伴う税金や関税、手続きが発生し、下代や原価に大きく影響します。税法や関税のルールを確認し、必要なら専門家に相談してください。

国や地域によっては表示すべき税情報やインボイス要件が異なるため、越境取引を行う際は事前に確認しておくことが重要です。

下代と原価の違いを理解して賢い販売価格を決める

下代と原価の違いを正しく理解すると、価格設定や利益管理がしやすくなります。下代は取引価格としての実支払額、原価は会計上の費用合計であり、それぞれの目的に応じて使い分けることが大切です。

両者を分けて管理し、掛け率や原価率を定期的にチェックすることで、販売価格の見直しやコスト改善がしやすくなります。仕入れ交渉や在庫管理、税務対応を組み合わせて、事業の収益性を高めていきましょう。