最短で成果を出すキュレーションメディアの作り方|差別化・著作権・収益化まで一気通貫

キュレーションメディアを始めるときに知っておきたいポイントを端的にまとめました。競合の多い領域で最短で成果を出すには、市場理解と差別化、権利管理、早期の収益設計が重要です。ここでは立ち上げ前〜運用、技術面、品質管理まで、実務で使える手順とチェックリストを幅広く解説します。各項目は実践に落とし込みやすいよう具体例や優先順位も示していますので、初めての方でも段取りをつかみやすくなっています。

キュレーションメディアの作り方を最短で成果に結びつける実践手順

市場とニーズを先に固める

まずは市場の大きさとユーザーの具体的なニーズを確認します。検索ボリュームやSNSでの話題、既存メディアの弱点を洗い出して、どの領域にチャンスがあるかを見極めます。定量データ(検索キーワード、PV推定、競合トラフィック)と定性データ(ユーザーの不満、未解決の疑問)を両方集めると精度が上がります。

次にペルソナを設定して、どのような疑問にどう答えるかを仮設立てします。ニーズが明確なら、提供するコンテンツ形式(解説、比較、まとめ、レビューなど)と更新頻度も決めやすくなります。小さく試して反応を見ながら拡張する、リーンなアプローチが成功を早めます。

差別化できるテーマを決める

差別化の核は「視点」と「フォーマット」です。既存情報の単なる集約では目立ちにくいため、専門家のコメントや独自の分類軸、データ可視化などで付加価値を付けます。ターゲット層に合わせた言語やデザインで信頼感を高めることも重要です。

また、ニッチだが収益化しやすい分野を狙うのも有効です。競合が少なくユーザーの継続的な関心を引けるテーマなら、検索上位やSNSでの拡散を取りやすくなります。複数テーマを同時に攻めるより、初期は1〜2領域に集中しましょう。

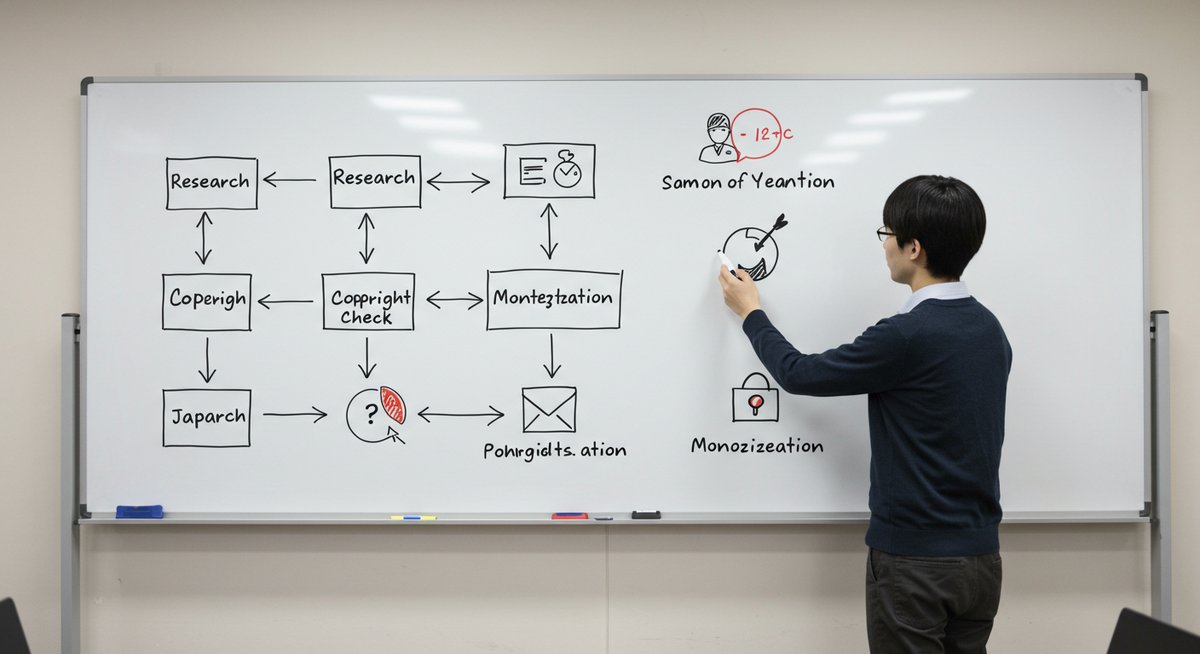

著作権と信頼性を担保する

記事に使う情報の出典を明確にし、転載や引用のルールを厳守します。第三者の文章や画像を無断で使うと法的リスクだけでなく信頼を失うため、許諾取得やフリー素材の活用、適切な引用方法を運用ルールとして定めます。

信頼性向上のために一次情報(公式発表、学術論文、専門家の発言)を優先し、情報更新のタイミングや検証プロセスも明示しておきます。誤情報発見時の訂正フローも事前に決めておくと対応が速くなります。

収益化モデルを初期から設計する

初期から複数の収益ルートを想定します。広告(PV型)、アフィリエイト、スポンサー記事、メンバーシップ、データ販売などが候補です。どのモデルがテーマと相性が良いかを検討し、導入順を決めます。

例えば専門性の高い分野なら有料会員やセミナーが有効で、トラフィックが見込める一般領域なら広告とアフィリエイトを先行します。収益化に伴うガイドライン(広告の表示方法、スポンサー記事の開示)も初期に整備します。

最小限の体制で運用する方法

立ち上げ期はコア業務に集中するため、最小限の体制を設計します。役割は編集長、ライター(外注含む)、SEO担当、技術担当の4つに分けると効率的です。外注はテンプレートとチェックリストを用意して品質を安定させます。

ルーチン業務は自動化やクラウドツールで効率化し、コンテンツの型化(テンプレート化)により制作速度を上げます。成長に合わせて段階的に人員を増やすことで無駄な固定費を抑えられます。

導入後すぐに計測するKPI

初期に追うべきKPIはトラフィック(PV/セッション)、検索順位、直帰率、エンゲージメント(滞在時間、ページ/セッション)、コンバージョン(アフィリエイトクリック、メルマガ登録)です。公開直後はインデックス状況やクリック率を特にチェックします。

週次・月次でデータを見て仮説→改善を回すことが重要です。小さな改善を積み重ねることで、初期の成長曲線を早く描けます。

キュレーションメディアとは何かと代表例

定義と基本的な特徴

キュレーションメディアは、既存の情報を収集・整理してユーザーにとって分かりやすく提供するメディアです。一次情報を独自に取材するオウンドメディアと比べ、幅広い情報源から迅速に情報をまとめる点が特徴です。

ユーザーにとっては「手間なく必要な情報がまとまっている」ことが価値となります。記事は比較やランキング、まとめ系が多く、検索とSNSを起点に流入するケースが一般的です。運営側は情報の取捨選択と編集力が求められます。

オウンドメディアとの違いを整理する

オウンドメディアは自社の専門情報やブランドストーリーを発信し、深い信頼構築を狙います。一方キュレーションは幅広い情報提供とユーザー導線の最適化でトラフィックを獲得します。目的が「ブランド構築」か「トラフィック獲得」かで手法やKPIが変わります。

両者は排他的ではなく、キュレーションで集めたユーザーをオウンドメディアに誘導し、関係性を深める流れも有効です。

総合型と特化型の分類

総合型は幅広いテーマを扱い、検索ボリュームの大きいトピックでアクセスを稼ぎます。特化型は一つの専門領域に深堀りして、コアなユーザーに支持されやすい特徴があります。立ち上げ初期は特化型でニッチを押さえ、その後横展開する戦略が取りやすいです。

収益性はテーマによって変わるため、収益モデルとの相性も考えて選びます。

ユーザー投稿型の仕組み

ユーザー投稿型はコミュニティの力でコンテンツ量を増やせますが、品質管理が課題になります。投稿ガイドライン、審査フロー、報酬制度を整備して投稿の質を担保します。投稿者との関係性を築くサポート体制も重要です。

投稿を促進するためにランキングやバッジ制度を導入すると参加率が高まります。

日本と海外の代表事例

日本ではまとめサイトや特定ジャンルの情報まとめが多く見られます。海外ではキュレーションを核にニュースレターや専門データを併用する例が多く、サブスクリプション収益へ繋げているケースもあります。事例研究はテーマ選定と収益化設計に役立ちます。

地域差や法規制もあるため、事例をそのまま模倣せず自社に合う要素を抽出することが大切です。

導入メリットと注意点

メリットはローコストでのトラフィック獲得とコンテンツ供給のスピードです。一方で、著作権リスクや信頼性の維持、SEOアルゴリズムの変動に弱い点が注意点になります。透明性のある運用と編集方針の徹底がリスクを減らします。

初期段階で収益化や品質担保の設計をしておくことが成功の鍵です。

立ち上げ前に固める戦略と運用体制

目標と達成基準の設定方法

まず短期(3ヶ月)、中期(6〜12ヶ月)、長期(1年以上)の目標を設定します。短期は記事数やインデックス数、中期は安定した流入、長期は収益化とブランド構築という具合に段階を明確にします。各目標に対して数値化した達成基準(PV/月、コンバージョン率、広告収益)を定めます。

目標は現実的かつ挑戦的に設定し、KPIの優先順位を明確にして毎週レビューする運用に落とし込みます。

ターゲットとペルソナの作り方

ターゲットを性別・年齢・職業などの基本属性で定め、さらに関心事や検索行動、課題を掘り下げてペルソナを作成します。ペルソナは記事のトーン、導線設計、コンテンツ形式を決める基準になります。

ペルソナは詳細に作りすぎず、実際のユーザーデータで仮説検証を繰り返すことが重要です。

競合調査で見るべきポイント

競合サイトの強み・弱み、上位表示キーワード、コンテンツの型、被リンク状況、SNSでの拡散力を調べます。特に上位記事の構成や不足している切り口を見つけると差別化がしやすくなります。

調査はツール(サーチコンソール、キーワードツール、被リンク解析ツール)を併用して定量・定性両面で行いましょう。

編集方針とコンテンツ規則の作成

編集方針では対象読者、トーン、情報の出典基準、広告との線引きを明記します。コンテンツ規則は引用ルール、画像利用、表現上の禁止事項、更新頻度を含めて具体化します。これにより外注・内製問わず品質を担保できます。

運用マニュアルは新人でもわかるようテンプレート化しておくと教育コストが下がります。

人員配置と外注の判断基準

コア業務は内製、ルーチン制作や専門性が低い作業は外注を使うと効率的です。外注先は実績、納期遵守、品質、一貫したコミュニケーション能力で選びます。長期契約よりまずは小さなタスクで試してから拡大するのが安全です。

フィードバックサイクルを短く保ち、品質が出なければ基準を見直します。

予算配分とスケジュール目安

初期費用は技術(サイト構築)、コンテンツ制作、広告・プロモーション、ツール費用に配分します。優先順位はまず最小限のサイトと10〜30本の品質記事を用意すること、その後プロモーションに投資する流れが鉄則です。3〜6ヶ月のスケジュールでマイルストーンを設定します。

予算は可変費を確保して仮説検証に使える余地を残すと良い結果が出やすくなります。

サイト構築で押さえる設計と技術

ドメインとホスティングの選び方

ドメインはブランド性とSEOの観点で分かりやすく短めを選びます。既存商標や類似ドメインのチェックも忘れずに行います。ホスティングは安定性とスケーラビリティを優先し、成長に合わせてスイッチしやすいプランを選びます。

初期はコストを抑えつつも、表示速度やSSLなど基本要件を満たすホスティングを選ぶことが重要です。

CMSとプラットフォームの選定基準

CMSは運用のしやすさ、拡張性、SEO対応、セキュリティで選びます。WordPressは柔軟性とプラグインの豊富さから一般的ですが、記事数やチーム構成によってはヘッドレスCMSやSaaS型も検討します。

編集ワークフローや外注との連携がしやすい機能があるかも選定ポイントです。

カテゴリ設計と情報アーキテクチャ

ユーザー視点で探しやすいカテゴリ設計を行います。トップダウンで大カテゴリ→中カテゴリを作り、重複や曖昧さを避けます。検索からの流入を想定したCTAや内部リンク設計も重要です。

カテゴリは将来的な拡張も見越して柔軟に変更できる設計にしておきます。

モバイル最適化とレスポンシブ設計

モバイルファーストで設計し、表示レイアウト、タッチ操作、読みやすさを優先します。読み込み遅延や広告によるレイアウト崩れを避けるためにテストを重ねます。Googleのモバイルフレンドリーテストも定期的に行いましょう。

AMP導入はトラフィック源や記事形式に応じて検討します。

表示速度とSEO対策の基本

画像最適化、キャッシュ設定、CDN導入、不要スクリプトの削減などで表示速度を改善します。構造化データ(schema.org)や適切な見出し構造、メタ情報の最適化で検索エンジンに理解されやすくします。

速度改善はユーザー体験とSEO双方に直結するため継続的に取り組みます。

デザインで信頼感を高める要素

読みやすいフォント、適切な行間、余白の確保、ブランドカラーの統一で信頼感を醸成します。著者情報や出典、更新日を明示することで情報の信頼性を高められます。

デザインは過度に凝らず、コンテンツが主役になることを意識してください。

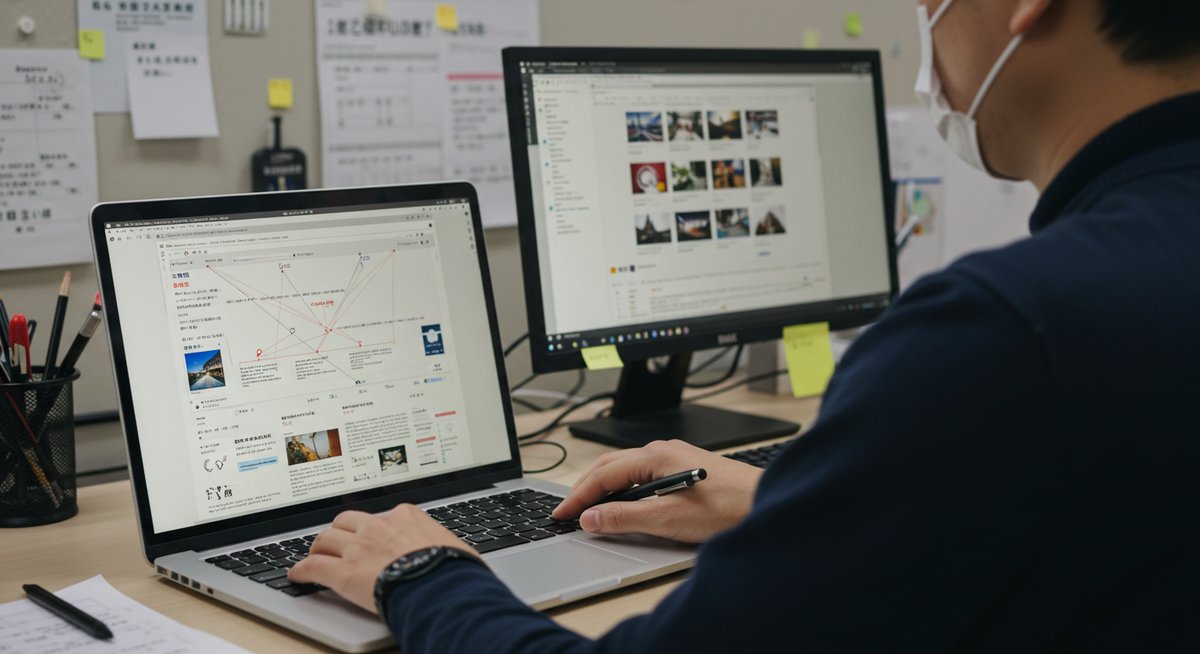

コンテンツ収集と編集の実務フロー

信頼できる情報ソースの選定基準

公式サイト、専門機関、一次資料、信頼あるニュースメディアを優先します。情報の信憑性を判断するために発行日、著者、出典の確認をルール化します。複数ソースで裏取りすることで誤情報リスクを下げられます。

ソースの信頼度は社内でランク付けして共有しておくと編集判断が早くなります。

引用と転載で守るべきルール

引用は出典を明示し、必要最小限に留めます。転載する際は著作権者の許諾を得るか、引用の範囲を超えないよう注意します。画像は許諾やライセンスを確認し、クレジット表記を行います。

ルール違反は法的リスクだけでなくブランド毀損にもつながるため、明文化して徹底してください。

記事テンプレートと編集チェック項目

記事テンプレートはタイトル、リード、見出し構成、要点まとめ、出典、CTAを含めます。編集チェックリストは事実確認、出典明記、SEO(タイトル、見出し、内部リンク)、誤字脱字、アクセシビリティを網羅します。

テンプレート化により品質と生産性が両立できます。

タイトルとリードの書き方テクニック

タイトルは検索意図に沿いつつ具体性を出します。リードは問題提起と要約を短く示し、続きを読ませる構成にします。クリック率を上げるために数字や具体的なベネフィットを入れると効果的です。

ただし誇大表現は避け、本文と乖離しないことを重視します。

画像と動画の適切な扱い方

視覚素材は本文と関連性の高いものを選び、ファイルサイズを最適化します。オリジナル画像や図表を使うと独自性が高まりやすいです。動画は要点を補足する短尺のものがユーザーに好まれます。

媒体ごとの表示確認を行い、アクセシビリティ(代替テキスト)も設定してください。

ユーザー投稿の受け付けと審査基準

投稿フォームに必須項目と同意事項を明記し、スパム防止策を入れます。審査基準はコンテンツの適合性、出典・証拠、個人情報や誹謗中傷の有無をチェックします。承認・修正・却下の基準とフィードバックルールも整備します。

投稿者に対する報酬やバッジ制度で参加を促進できます。

集客とマネタイズを加速させる施策

SEOで狙うべきキーワード戦略

検索ボリュームと競合のバランスでキーワードを選定します。ロングテールキーワードでまず流入を確保し、ドメインパワーが上がればより競合の強いキーワードにも挑戦します。内部リンクで権威を伝播させる設計が効果的です。

定期的な検索意図の見直しとコンテンツ更新も重要です。

SNSとバイラル施策の組み方

SNSはトピックの切り口やフォーマットを変えて複数チャネルで実験します。バイラルを狙う場合は感情に訴える要素やシェアしやすい短尺コンテンツを用意します。SNSでの反応をコンテンツ改善に活かすループを作ると効果が出やすいです。

広告とオーガニックの組み合わせで初期流入を加速させます。

メールや通知でリピーターを増やす

メールは定期配信とセグメント配信を組み合わせて開封率を向上させます。プッシュ通知やアプリ通知は頻度管理が重要で、適切なタイミングの情報提供で再訪率を高めます。会員限定コンテンツを用意するとロイヤルユーザーが育ちます。

収集するデータはプライバシー方針に従って厳格に管理します。

広告とアフィリエイトの収益化設計

広告はユーザー体験を損なわない位置と量に調整します。アフィリエイトは関連性の高い商材を選び、比較やレビューで価値を提供する形式が効果的です。収益は記事単位で追跡し、効果の高い導線を最適化します。

広告主との透明性(広告表記)を守ることが信頼維持につながります。

スポンサーやタイアップの獲得手法

スポンサー獲得はメディアの来訪者デモグラフィックと訴求ポイントを明確にしたメディアキットを用意します。タイアップは編集方針との整合性を保ちながらスポンサーの要望を反映する共同企画が有効です。小さな成功事例を積み上げて実績を作ると交渉が進みやすくなります。

契約時の開示ルールも事前に整備します。

データ分析で改善を回す方法

分析はユーザー行動(流入経路、滞在時間、離脱箇所)と収益指標を紐づけます。A/Bテストで見出しやCTAを改善し、仮説→検証を短いサイクルで回します。ダッシュボードで主要KPIを可視化して定期レビューを行うと改善が継続します。

数値に基づいた意思決定が成長スピードを高めます。

品質とリスクに備える運用ルール

著作権と肖像権の具体的対処法

画像は商用利用可能なライセンスを確認し、被写体が人物の場合は肖像権の許諾を得ます。テキスト引用は出典明記と引用範囲の厳守をルール化します。疑わしい素材は使用しないか、法務と相談の上で対応します。

違反が発覚した場合の削除・訂正フローもあらかじめ策定します。

フェイク情報と誤報の早期検知

ファクトチェックの担当者を決め、重要情報は複数ソースで裏取りします。ユーザーからの指摘を受け付ける窓口を用意し、報告があれば即時調査する体制を作ります。誤報が判明したら速やかに訂正と経緯の説明を行います。

透明な運用で信頼回復を図ります。

炎上時の初動と対応手順

炎上時はまず事実確認と暫定対応(コメントの一時停止や該当コンテンツの非公開)を行います。次に経緯説明、謝罪(必要な場合)、再発防止策を公表します。広報・法務・編集が連携した対応リーダーを事前に決めておくと対応が速くなります。

感情的な反応を避け、冷静で誠実な情報発信を優先します。

個人情報とプライバシーの管理基準

収集する個人情報は最小限に留め、保存期間やアクセス権限を明確にします。暗号化やアクセスログ管理などの技術的対策を講じ、個人情報取り扱いの内部規則を整備します。プライバシーポリシーはわかりやすく公開してください。

データ漏洩時の対応フローも準備しておきます。

クレームや削除要請の対応フロー

削除要請は受領→迅速な事実確認→対応決定→通知の流れで対応します。テンプレートを用意して応答時間を短縮し、法的な要請は法務チームにエスカレーションします。記録を残して対応の透明性を保ちます。

ユーザーとのコミュニケーションを丁寧に行うことで信頼が維持できます。

内部監査と運用レビューの頻度

運用は四半期ごとの内部監査でコンプライアンス、品質、効果測定を点検します。月次のKPIレビューと週次の編集会議で運用の改善点を洗い出し、是正を迅速に行います。監査結果は改善計画に落とし込み、担当者を明確にします。

定期的なレビューでリスクの早期発見と継続改善が可能になります。

成功するキュレーションメディアを作るチェックリスト

- 市場ニーズとペルソナを明確化している

- 差別化ポイント(視点・フォーマット)を定義している

- 著作権・引用ルールを文書化している

- 収益モデルを優先順位付けしている

- 最低限の体制と外注基準を決めている

- 初期KPIを設定し計測体制を整えている

- ドメイン・ホスティング・CMSの選定が完了している

- カテゴリ設計と内部リンク方針を確立している

- モバイルと表示速度の最適化が実施されている

- 記事テンプレートと編集チェックリストが運用されている

- 投稿・審査フローとユーザー投稿ルールがある

- SEO・SNS・メール施策の初動プランがある

- 広告・アフィリエイト・スポンサーの運用ルールがある

- 著作権・個人情報・炎上対応の緊急フローが整備されている

- 定期的なレビューと改善サイクルを確立している

上のチェック項目を基に優先度の高い項目から着手してください。まずは小さく始めて、データに基づいて改善を続けることが成功への近道です。