商品と製品の違いが一目でわかるガイド|メーカー・顧客・流通で使い分ける方法

はじめに、商品と製品の違いは業界や立場によって言葉の使われ方が変わるため、誤解や社内での齟齬を生みやすいテーマです。本稿では、メーカー・顧客・流通の三つの視点から分かりやすく整理し、辞書的定義や業界慣行、マーケティング・会計・法務での扱い方まで具体例を交えて解説します。最後にすぐ使える見分け方ガイドを提示しますので、日常業務や資料作成で迷ったときに役立ててください。

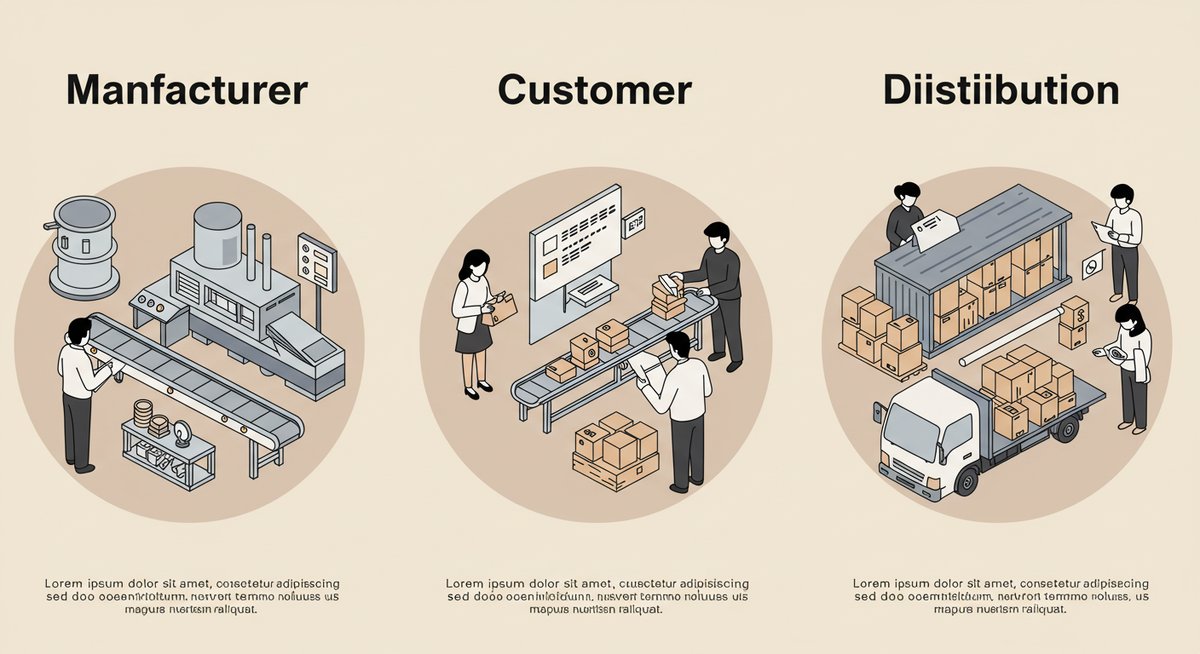

商品と製品の違いを三つの視点で簡単に理解する

製品と商品は似ている言葉ですが、立場ごとに意味合いが変わります。ここではメーカー視点、顧客視点、流通・販売段階の三つの視点から、違いを簡潔に理解できるよう整理します。用語の使い分けが具体業務へどう影響するかもあわせて触れます。

メーカー視点では製品という言葉を使う理由

メーカーは設計・生産・品質管理といったプロセスを通じてモノを世に出します。こうした立場では「製品」は製造工程や技術仕様、品質基準に結びつく言葉です。製品という呼び方は、図面・仕様書・工程管理など内部ドキュメントで使いやすく、改良履歴や部品構成を明確に示すために適しています。

また、研究開発や生産管理の場では「試作製品」「量産製品」「不良製品」などと段階別に扱うことが多く、工程ごとの管理対象としての性格が強く出ます。製品の定義が明確であるほど、製造原価や品質トレーサビリティの管理が効率化します。

ただし、メーカーでも販売部門やブランド戦略を担当する部署は「商品」という用語を併用することがあり、外部向け表現やパッケージングの観点では商品という呼び方が適切になる場合もあります。

顧客視点では商品として見る考え方

顧客にとっては、目に触れ手に取るものが「商品」です。機能やデザイン、価格、ブランド、購入体験など消費者価値を基準に評価するため、製造過程よりも利便性や満足度が重視されます。店舗やECサイトで並ぶものはすべて商品という扱いになり、マーケティングや販促で使う用語として自然です。

顧客視点では「商品=解決手段」という認識が強く、どう役に立つか、どう感じるかが購買判断につながります。そのため、同じ製造物でもパッケージングや説明、保証の有無で商品価値が大きく変わります。販売後のサービスや返品対応も商品評価に影響します。

消費者と接する現場では、商品名やキャッチコピー、陳列方法が購買に直結するため、「商品」という呼び方を基準に意思決定が行われることが多い点に注意が必要です。

流通や販売段階で名称が変わる実例

流通現場では、同じ対象が「製品」から「商品」に呼び変わることが頻繁に起こります。例えば、自動車メーカーがラインで生産したものは「完成品(製品)」として扱われ、卸売業者が仕入れてパッケージや保証を付けて小売店に渡す段階で「商品」として売られます。

食品業界では、農家の「生産物」が加工工場で「製品」となり、スーパーでパッケージングやラベルを付けられて「商品」になります。家電製品も同様で、技術仕様や検査は製品段階、販売促進や店頭陳列は商品段階の活動が中心です。

このように、名称の変化は業務フローに対応しており、在庫管理や請求書、販促資料での表記を統一しないと混乱が生じるため、社内ルールで呼称を定めておくことが実務上は重要です。

用語の違いが業務に及ぼす代表的な影響

用語の使い分けは日常業務に影響を与えます。まず、ドキュメントやシステムでの表記が統一されていないと、在庫管理や発注ミス、請求の不一致が発生しやすくなります。製造は「製品管理」を基準に動き、販促や営業は「商品管理」を基準に動くため、目標設定やKPIがずれる可能性があります。

また、法務や会計処理においても用語の取り扱いが異なるため、契約書の文言や棚卸資産の区分で誤解が生じると、監査対応や税務処理で手戻りが発生します。顧客対応では「商品」の説明が足りないとクレームにつながるため、カスタマーサポート用語の統一も必要です。

こうした影響を避けるために、社内マニュアルで用語定義と運用ルールを明示し、部署間で共有するとトラブルを減らせます。

言葉の定義を辞書と業界で比べて整理する

言葉の基本的な意味を辞書と業界慣行で比較すると、用語のズレが見えやすくなります。ここでは辞書に基づく定義と、製造業・小売業での使われ方の違い、サービスの位置付け、日常での言い間違いへの対処法を整理します。

辞書に見る製品の意味と使われ方

辞書では「製品」は一般に「製造によって作り出された物」や「加工して完成した物」を指します。技術的な工程や物理的な完成を強調する語であり、工場や生産ラインで管理される対象というニュアンスがあります。

この定義から、製品は部品や原材料から作られた最終的なアウトプットを指し、品質や仕様、性能が重視される場面で使われます。辞書的な意味合いは比較的一般的で、業界を問わず生産行為に関連する文脈で使いやすい表現です。

ただし辞書の語義だけだと販売やマーケティング上の価値面が抜けるため、業務上は商品の意味と合わせて使い分けるべき点に注意が必要です。

辞書に見る商品の意味と使われ方

辞書では「商品」は「売買の対象となる物」や「市場で取引される物」として定義されることが多く、経済や商取引の文脈で使われる語です。消費者が購入する対象としての価値や需要供給の関係が意識される言葉です。

このため、商品はブランド、価格、流通チャネル、販促などの要素と結びついて語られることが多く、販売や接客の現場で自然に使われます。辞書上の区別は比較的明確ですが、実務では製品と重なる場面が多いため、文脈に応じて使い分ける必要があります。

製造業と小売業での用語の差

製造業では「製品」という言葉が中心で、仕様書や生産計画、品質保証との関連が強くなります。一方、小売業では「商品」が中心で、ブランドや棚割、販促計画が重要になります。この差が在庫管理やKPI設定、部門間コミュニケーションに影響します。

共同プロジェクトやサプライチェーンにおいては、両者の言葉の差を埋めるために「製品コード」「商品コード」などの共通識別子を導入することが有効です。役割ごとの視点の違いを明文化しておくと運用がスムーズになります。

サービスも商品と呼ぶ場合の考え方

無形の提供物であるサービスも「商品」と呼ばれることが増えています。ソフトウェアのサブスクリプションやコンサルティング、保守契約などは商品化され、商品カタログや価格表で扱われます。ここでの「商品」は提供価値や契約条件、サポート体制が重視されます。

サービスを商品として扱う際は、品質評価や返品という概念が物品と異なるため、契約条項やSLA(サービス水準)の明示が重要です。パッケージ化やプライシングで物理商品と同様に売りやすくする工夫が求められます。

日常でよくある言い間違いとその防ぎ方

日常の会話や社内文書で「製品」と「商品」を混同すると、発注ミスや顧客説明の齟齬が生じます。よくある間違いは、製造部が「商品名」で指示を出す、営業が「製品仕様」を要求するケースです。

防ぎ方としては、社内用語集を作成して部署横断で共有する、見積書や契約書のテンプレートで用語定義を入れる、プロジェクト開始時に用語整備を行うことが有効です。簡単なルールを決めて運用するだけでミスは大幅に減らせます。

マーケティングや販売で使い分ける具体的な方法

マーケティングや販売現場では、言葉の使い分けが戦略や施策に直結します。ここでは製品開発と商品企画の違い、B2B/B2Cでの訴求、付加価値の付け方、価格戦略、成功事例からの学びを具体的に示します。

製品開発と商品企画の役割の違い

製品開発は技術的な実現性、コスト、工程設計を中心に進めます。仕様決定や試作、品質試験といった工程が主眼です。一方、商品企画は市場のニーズ、ターゲット、価格設定、パッケージ、販売チャネルを定める役割を担います。

両者は密に連携する必要があり、早い段階で市場情報を製品開発にフィードバックすることが重要です。製品が完成してから商品価値を考えるのではなく、企画段階で顧客価値を織り込むことで販路での受け入れが高まります。

B2BとB2Cで変わる訴求ポイントの作り方

B2Bでは機能性、信頼性、導入コスト、サポート体制が訴求ポイントになります。購入決定は複数の関係者で行われるため、ROIや運用負荷の明示が有効です。対してB2Cでは感情的訴求、デザイン、価格、購入体験が重要です。広告や陳列での見せ方が売上に直結します。

それぞれのチャネルに合わせてメッセージや資料を分けること、KPIを最適化することが求められます。

付加価値や包装で商品になるしくみ

同じ製造物でも包装や保証、アフターサービスを付けることで「商品」価値が上がります。パッケージデザインや環境配慮ラベル、延長保証、セット販売などは付加価値として有効です。これらは差別化と価格プレミアム獲得に直結します。

具体的には、小ロットでの限定パッケージやバンドル販売、体験イベントの付加が購買動機を高めます。販売側は付加価値を明確に伝えることが重要です。

価格戦略と販促での見せ方の違い

製品原価を基にした価格設定と、商品価値を基にした価格設定は異なります。コストプラス方式は製造側に向いていますが、マーケットベースの価格設定は販促やブランド戦略と親和性が高いです。セグメント別に価格戦略を変えると効果的です。

販促では、プロモーション期間、クーポン、体験会、レビュー活用などを組み合わせて、商品の魅力を具体的に示す施策が有効です。

成功事例から学ぶ呼び方の効果

事例として、家電メーカーが「製品」としての高性能を前面に出したB2B提案を行い、同社の小売向けチームが別途「商品」としてパッケージと保証を強化したことで販路拡大に成功したケースがあります。言い方と見せ方を分けることで、部門ごとの強みを活かせた好例です。

また、サービス業でサブスクリプションを「商品」としてパッケージ化し、定額プランを用意することで顧客の導入障壁を下げた事例もあります。呼称とパッケージが合致すると顧客理解が進みます。

会計と法務の視点で扱い方が変わるポイントを確認する

会計や法務では言葉の定義が処理や契約内容に直接影響します。ここでは棚卸資産の区分、仕掛品と完成品の扱い、契約書での注意点、流通管理での呼称対応、業種別の実務ルールを整理します。

棚卸資産の区分で変わる処理方法

会計上、棚卸資産は原材料・仕掛品・製品などに区分されます。製品は通常「完成品」として評価され、売価や原価の把握に用いられます。商品と呼ぶ場合、小売業の仕入商品は棚卸資産として在庫評価の対象になりますが、評価基準や仕訳が業種で異なる点に注意が必要です。

在庫評価方法(先入先出法、移動平均法など)や減損処理の適用範囲は、製品・商品どちらの扱いかで実務手続きが変わるため、経理とのルール整備が重要です。

仕掛品と完成品の会計上の扱いの差

仕掛品は生産途中の資産で、材料費・労務費・経費の按分が必要です。完成品は製造工程が終了し、販売可能な状態になった在庫として計上されます。完成品となった時点で原価配分が確定し、評価方法に基づく期末在庫計上が行われます。

会計上の正確な区分は製造コストの管理や利益計算に直結します。製造業は特に内部統制と連動してこれらを厳密に管理する必要があります。

契約書や見積書での用語選びの注意点

契約書や見積書では「製品」「商品」のどちらを使うかで責任範囲や保証条件が変わる場合があります。例えば「製品の仕様を満たすこと」を条件にする場合は技術基準が焦点になりますが、「商品としての瑕疵」を定める場合は販売後の顧客満足に関する条項が重視されます。

契約文言は曖昧さを避け、双方で合意した定義を冒頭に明記することが望ましいです。必要に応じて付帯サービスや保証期間、返品条件を明確にしましょう。

流通管理と在庫での呼称変化への対応

流通や倉庫管理では、製品コードと商品コードが混在するとピッキングミスや棚卸差異が起こります。バーコードやSKUで一元管理する、ERPでマスターを統一するなどシステム面での対策が有効です。

また、受発注や請求の際には用語を変換するルール(例:製造→流通→小売の段階で呼称を切り替える)を決め、部署間で周知しておくと運用が安定します。

業種別の実務ルールと事例

業種別では医薬品・食品・電機などで用語の扱いと法規制が異なります。医薬品では製品表示や承認が厳格で、製造と販売の区分が法的にも重要です。食品では表示や賞味期限表示が商品表示に直結します。

各業種の実務ルールを踏まえた用語運用が欠かせません。業界ガイドラインや規制を確認し、社内ルールと合わせて整備してください。

すぐ使える商品と製品の見分け方ガイド

以下は実務で即使える簡単なチェックリストです。状況に合わせて当てはめるだけで「製品」「商品」の使い分けが分かります。

- 製造のプロセスや仕様が問題なら「製品」を使う

- 市場での販売・パッケージ・価格が問題なら「商品」を使う

- 内部ドキュメント(図面・工程表)は「製品」

- 販促資料・カタログ・棚札は「商品」

- 在庫の評価で「完成したもの」は「製品/完成品」、仕入れた小売在庫は「商品」

- サービスは提供価値や契約条件を重視する場合「商品」と表現して差し支えない

実運用のコツ:

- 重要文書(契約書・見積書・社内マニュアル)には用語定義を冒頭に入れる。

- ERPやSKU管理で「製品コード」と「商品コード」を併用し、変換ルールを明記する。

- 部署間で簡単なフローチャートを作り、どの段階で呼称を変えるか共有する。

以上のガイドをテンプレート化しておくと、社内外での説明がスムーズになり、ミスや認識違いを減らせます。