STP分析テンプレートの使い方と選び方成功するマーケティング戦略の第一歩

現代のビジネス環境では、競合が多く、顧客のニーズも多様化しています。そのため、「どの市場で、どの層を狙い、どう自社の強みを示すか」という視点がますます欠かせません。しかし、戦略を考えるときに具体的な手順や整理方法が分からず、悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、マーケティングの基本であるSTP分析に注目し、テンプレートを活用した効率的な戦略策定の手法を分かりやすく解説します。自社やクライアントの施策にSTP分析を活かしたい方におすすめの内容です。

STP分析テンプレートの基本とその重要性

STP分析は、市場での自社の立ち位置を見極めるための重要なフレームワークです。テンプレートを活用することで、分析作業が効率的かつ整理しやすくなります。

STP分析とは市場をどう捉えるか

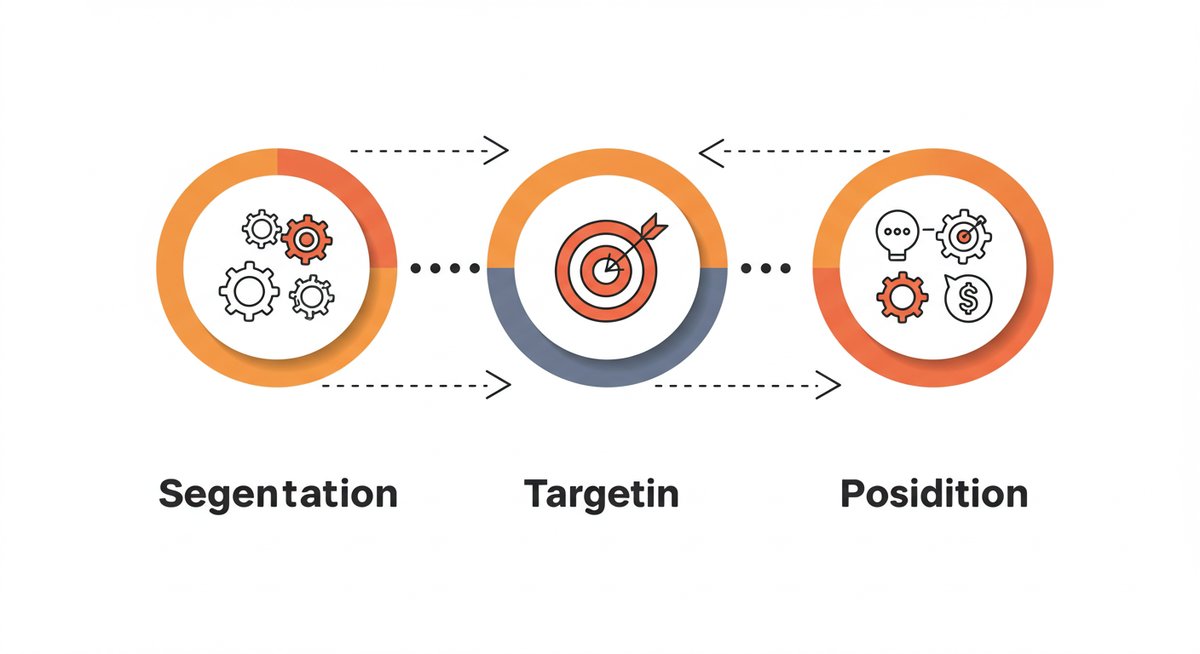

STP分析とは、セグメンテーション(市場の細分化)、ターゲティング(狙う市場の選定)、ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)の3つのステップで市場を分析する手法です。企業がどの市場を狙うか、そしてその市場でどのように自社を差別化するかを論理的に整理できます。

たとえば、幅広い年齢層に向けて商品を販売したい場合、STP分析を使うことで「どの年齢層」「どんなニーズ」に絞るべきか、客観的に判断できます。市場を大まかに捉えるだけでなく、具体的なアクションに落とし込む指針となる点が特徴です。

テンプレートを使うメリットと選び方

テンプレートを活用すると、分析内容を一目で把握しやすくなり、抜け漏れの防止にも役立ちます。項目ごとに整理されたシートを使うことで、複数人での作業もスムーズに進めやすくなります。

テンプレート選びのポイントは、以下の通りです。

- シンプルで必要な項目が網羅されているか

- 具体的な記入例やガイドが付いているか

- チームの業務フローや目的に合っているか

自社の業種や規模によって最適なテンプレートは異なるため、実際に使いながらカスタマイズするのもおすすめです。

STP分析テンプレートの基本構成

STP分析のテンプレートは、下記のような構成が一般的です。

| 項目 | 内容例 | ポイント |

|---|---|---|

| セグメンテーション | 市場の細分化 | 地域、年齢、行動特性など |

| ターゲティング | 狙う市場の選定 | 選定基準、優先順位 |

| ポジショニング | 自社の立ち位置の明確化 | 強み、差別化要素 |

この3つの枠組みに沿って情報を整理することで、全体像を把握しやすくなります。また、必要に応じて補足資料や関連データを添付することで、分析の質を高められます。

マーケティング戦略におけるSTP分析の役割

STP分析は、マーケティング戦略の方向性を決める土台となる作業です。特に、商品やサービスのプロモーション方法を検討する際に、どの市場でどの立ち位置を取るかを明確にすることで、無駄のない施策立案が可能になります。

たとえば、新商品を発売する際、STP分析でターゲットを絞り込めば、広告の訴求ポイントや販路の選定も効果的に行えます。結果として、予算やリソースの配分も最適化しやすくなる点が大きなメリットです。

STP分析を成功させるための準備と手順

STP分析の効果を最大限に引き出すには、実施前の準備と手順がとても重要です。ここでは、押さえておくべきポイントを解説します。

分析目的の明確化が成果を左右する

分析を開始する前に、「何のために分析を行うのか」という目的を明確にする必要があります。目的が曖昧なままだと、必要な情報を収集できなかったり、分析後の施策がぶれてしまうリスクがあります。

たとえば、新規顧客の獲得なのか、既存顧客のリピート促進なのかによって、分析の視点や重視すべき要素が変わります。目的を具体的に言語化し、関係者全員で共有することが、成功の第一歩です。

対象となる製品やサービスの定義

STP分析では、分析対象となる製品やサービスの特徴を整理することも大切です。ここを曖昧にしたまま進めると、「誰に・何を」提供するのかが不明確になり、分析の精度が下がってしまいます。

製品の強み、弱み、顧客にとってのメリットや用途などを事前に洗い出しておくと、セグメンテーションやターゲティングの精度も上がります。必要に応じて、商品仕様やサービス概要を表にまとめておくと便利です。

必要な情報収集とデータ整理

分析に必要な情報は、社内データだけでなく、市場調査や顧客アンケートなど多岐にわたります。信頼できるデータを幅広く集め、整理することが重要です。

- 過去の販売実績

- 顧客属性や購入理由

- 競合他社の動向

- 市場規模やトレンド

こうした情報を予め整理しておくと、分析作業がスムーズに進みます。データはグラフや表で可視化しておくと、関係者との共有もしやすくなります。

STP分析テンプレートの活用タイミング

STP分析テンプレートは、戦略の初期段階や計画の見直し時に特に有効です。新規事業の立ち上げ時や新商品の投入時など、大きな意思決定の際には必ず活用したいツールです。

また、定期的に見直すことで、市場環境や顧客ニーズの変化を反映させやすくなります。プロジェクトの節目ごとにテンプレートを更新し、最新状況を把握する習慣を持つことも大切です。

セグメンテーションの進め方と実践ポイント

セグメンテーションは、STP分析の第一歩です。市場を細分化するプロセスを、具体的な視点や手法とあわせて紹介します。

市場を細分化するための視点

市場を細分化する際は、多角的な視点が求められます。よく使われる視点を一覧にまとめると次の通りです。

| 分類基準 | 例 | 活用場面 |

|---|---|---|

| 地理的要素 | 都道府県、都市、気候 | 地域ごとの販促 |

| 人口統計的要素 | 年齢、性別、家族構成 | ターゲット広告配信 |

| 心理的要素 | ライフスタイル、価値観 | ブランディング設計 |

| 行動的要素 | 購入頻度、利用シーン | リピート施策 |

このような分類基準を組み合わせて市場を見ることで、自社に最適なターゲット層を見つけやすくなります。商品やサービスの特性によって、重視すべき視点を選びましょう。

有効な市場セグメントの見つけ方

細分化した市場の中から、実際に狙うべきセグメントを見極めるには、いくつかの基準があります。たとえば、セグメントの「規模」「成長性」「アクセスのしやすさ」「競合状況」などが判断材料となります。

これらの基準を元に、各セグメントを評価し、最も狙いやすく収益性の高い市場を選びます。必要に応じてスコアリング(点数付け)を行うと、客観的な判断がしやすくなります。自社の強みやリソースとの相性も重視しましょう。

データ分析を活用したセグメンテーション

近年はデータ分析技術の進化により、より細かなセグメンテーションが可能になっています。たとえば、顧客の購買履歴やWebサイトでの行動データを活用すると、実際のニーズや傾向が明確になります。

顧客管理システムやアクセス解析ツールを使い、属性や行動ごとにグルーピングを行えば、従来の属性分類だけでは見えなかった新たなセグメントが見つかることもあります。データの可視化やダッシュボードの活用もおすすめです。

セグメンテーション事例から学ぶ成功のヒント

たとえば、健康志向の高まりを受けて、飲料メーカーが「30代女性」「健康志向」「毎朝飲む習慣がある」というセグメントに絞り、訴求ポイントを明確にしたケースがあります。このように、ニーズがはっきりしたセグメントを選ぶことで、広告や商品開発も的確に行えます。

他にも、ネット通販で「初回購入者」「リピート顧客」「高額購入者」といった行動ベースのセグメントを作り、それぞれに異なるプロモーションを提供する事例もあります。実際の事例を参考に、自社に合うセグメンテーションのヒントを探しましょう。

ターゲティングで狙うべき市場を絞り込む方法

ターゲティングは、細分化した市場の中から「狙うべき市場」を決定するプロセスです。効果的なターゲット選定の視点と実践方法を解説します。

ターゲット市場の選定基準

ターゲット市場を選ぶ際には、下記の基準が重要となります。

- 市場規模(十分な顧客数があるか)

- 成長性(将来的な拡大が見込めるか)

- アクセスのしやすさ(アプローチ可能か)

- 競合の強さ(競争が激しすぎないか)

これらの要素を総合的に判断し、自社の製品やサービスが最大限活かせる市場を選びましょう。選定基準は表などで整理しておくと、後から見直しやすくなります。

ターゲティングの幅とその戦略的な考え方

ターゲティングには、幅広く狙う「マスマーケティング」と、特定の層に絞る「ニッチマーケティング」など複数の選択肢があります。

どちらが適切かは、商品特性や企業のリソースによって変わります。たとえばリソースが限られている場合は、最初は限定的なターゲットに集中し、成果を上げてから幅を広げる方法も有効です。ターゲティングの範囲を柔軟に考えることが、持続的な成長につながります。

競合との差別化を意識したターゲティング

ただターゲットを絞るだけでなく、競合が手薄な市場を選ぶことで、より高い効果が期待できます。たとえば、他社があまり力を入れていない小規模なセグメントを狙うことで、自社の存在感を高めやすくなります。

競合分析もあわせて行い、自社ならではの強みを活かせる市場を見つける視点が重要です。差別化ポイントは、製品スペックだけでなく、サービス体験や顧客サポートなど多岐にわたります。

ターゲティング事例に見る具体的なアプローチ

実際の事例として、ベビー用品メーカーが「都市部に住む30代の初産家庭」にターゲットを絞り、オンラインイベントや限定サービスを展開したケースがあります。ターゲットを明確にしたことで、短期間で高い反応を得られました。

また、地方の飲食チェーンが「地元の家族連れ」というセグメントに特化し、地域密着型のメニューやイベントを導入することでリピーターを増やした事例もあります。ターゲットを具体化することで、施策の実行力が大きく向上します。

ポジショニングで自社の立ち位置を明確にする

ポジショニングは、競合他社と比較して「自社はどんな存在か」を明確にするプロセスです。STP分析の最終ステップとなります。

ポジショニング設定の考え方

ポジショニングを決める際は、自社商品やサービスの強み、競合との差別化ポイントを洗い出すことが重要です。顧客にどう認識してもらいたいかを明確にし、それに合わせて打ち出すメッセージやデザインを考えます。

一方で、想定したポジショニングが市場にとって魅力的か、過度な競争になっていないかも要チェックです。顧客の声や競合の動向を踏まえて、柔軟に見直す姿勢が大切です。

ポジショニングマップ活用のコツ

ポジショニングマップは、縦軸・横軸に異なる価値基準(たとえば価格と品質)を設定し、競合と自社の位置関係を可視化するツールです。シンプルな図表で全体像が理解しやすく、チームでの意識共有にも役立ちます。

軸の選び方は市場や商品ごとに異なります。顧客が重視する要素や、競合との差異が見えやすい指標を使うのがポイントです。マップ作成後は、どの領域に空きがあるか、どこが激戦区かを見極めて戦略を練りましょう。

商品やサービスの強みを伝える方法

自社の強みやポジショニングが固まったら、それを分かりやすく顧客に伝える方法を考えます。たとえば、Webサイトや広告で「他社にはない特徴」「ユーザーにとってのメリット」を端的に表現することが大切です。

また、価格・デザイン・機能性など、複数の切り口で強みを打ち出すことで、幅広いターゲット層の共感を得やすくなります。具体的な事例や数値を使うと説得力が増します。

ポジショニング事例で見る成功パターン

たとえば、あるスキンケアブランドは「敏感肌向け」「成分にこだわり」「無香料」という独自のポジショニングを確立し、リピーターを増やしました。また、家電メーカーが「低価格」「高機能」を強調し、若年層向けに人気を獲得したケースもあります。

このように、自社ならではの強みや価値を具体的に伝えることで、競合と差別化しやすくなります。成功事例に学び、自社に合った打ち出し方を探しましょう。

STP分析テンプレートを使った企業事例

STP分析テンプレートを実際に活用した企業の事例を紹介します。業種や規模ごとに異なるポイントが見えてきます。

BtoC企業によるSTP活用例

化粧品メーカーでは、STP分析テンプレートを活用して「20〜30代女性」「時短ケア」「敏感肌対応」という明確なセグメントに商品開発とプロモーションを集中しました。セグメンテーション段階で、SNSでの情報収集も行い、リアルなニーズを的確につかみました。

結果、ブランドイメージが強化され、同年代の顧客層から共感を集めることができました。テンプレートによる整理が、全社の方向性統一に寄与した事例です。

BtoB企業のSTP分析実践事例

ITサービス企業では、STP分析テンプレートを使い、「中小企業」「IT担当者」「業務効率化ニーズ」というターゲットに絞ってサービス設計と営業戦略を策定しました。細かな市場データや顧客ヒアリング結果もテンプレートにまとめて整理しました。

その結果、営業効率が向上し、成約率も高まりました。BtoBの場合も、ターゲットの明確化が施策の精度向上に大きく貢献しています。

有名ブランドのSTP成功ストーリー

スポーツブランドは、「若年層」「ファッション性重視」「SNS発信力が高い」というセグメントにアプローチ。STP分析テンプレートで市場を整理し、ポジショニングを「カジュアルで手軽に楽しめるスポーツウェア」と設定しました。

これにより、従来のスポーツ愛好家層だけでなく、新たなファッション志向の顧客層にもリーチできるようになりました。テンプレート活用で気づきを得て、新たな市場開拓につなげた事例です。

テンプレートを用いた分析の実際

企業がテンプレートを活用する際は、まず関係者を集めて情報共有し、テンプレートに沿って意見を整理します。初めて使う場合でも、項目ごとに記入例を参考にしながら進めるとスムーズです。

テンプレートは定期的に見直し、現状とずれていないかを確認することが大切です。また、紙やデジタルを問わず、使いやすいフォーマットにカスタマイズする企業も増えています。

STP分析を行う際の注意点とよくある失敗

STP分析は便利なフレームワークですが、注意点もあります。よくある失敗を防ぐためのコツをまとめました。

順番やフォーマットにとらわれすぎないポイント

STP分析は「セグメンテーション→ターゲティング→ポジショニング」と進めるのが基本ですが、現場では柔軟な運用が求められます。特に、途中で新しい発見があった場合は、手順を戻って見直すことも大切です。

また、テンプレートのフォーマットにとらわれすぎると、重要な気づきを見逃すことがあります。枠に収まりきらないアイデアやデータは、別途メモや資料で補足しましょう。

市場規模や成長性の見極め方

市場規模や成長性の見極めは、STP分析の成否を左右します。外部の市場調査データや、業界団体のレポートも活用し、できるだけ客観的な情報で判断しましょう。

成長性については、過去数年の推移だけでなく、今後のトレンドや技術革新の影響も加味する必要があります。楽観的な予測だけに頼らない視点を持つことが大切です。

顧客目線を取り入れる重要性

STP分析は、企業視点だけで進めると、実際の顧客ニーズとずれてしまうリスクがあります。顧客インタビューやアンケートなど、現場の声を収集しながら進めることが成功の鍵です。

顧客目線のフィードバックを受け、必要に応じて分析や戦略を見直す柔軟性を持つことで、より効果的な施策につながります。

他のフレームワークとの併用の効果

STP分析は単体でも有効ですが、SWOT分析や4P分析など他のフレームワークと組み合わせることで、より深い洞察が得られます。たとえば、STPでターゲットを絞り込んだ後に、4Pで具体的な施策に落とし込む流れもおすすめです。

フレームワークごとの強みを活かし、全体を俯瞰することで、戦略の抜け漏れを防ぎやすくなります。

マーケティング施策へのSTP分析の活かし方

STP分析の結果を、具体的なマーケティング施策に落とし込むにはどうしたらいいのでしょうか。実践的な活用法を紹介します。

STP分析結果を戦略に反映する方法

STP分析で得られたターゲットやポジショニングをもとに、広告やコンテンツ、商品開発の方針を具体的に決めていきます。たとえば、ターゲット層の興味に合わせてメッセージやデザインをカスタマイズする方法が一般的です。

一度決めた戦略でも、市場や顧客の変化に応じて定期的に見直し、柔軟に調整することが重要です。分析結果は資料として残し、関係部門と共有しておくと、全社一丸での施策推進がしやすくなります。

施策立案から実行までの流れ

STP分析後の施策立案から実行までの流れは、おおまかに次の通りです。

- STP分析でターゲット・ポジショニングを決定

- 具体的なマーケティング施策を立案

- 施策ごとにKPI(成果指標)を設定

- 実行計画を立てて進行管理

- 効果検証・改善を繰り返す

このサイクルを繰り返すことで、PDCA(計画→実行→評価→改善)が機能しやすくなります。

効果検証と改善のサイクル

施策を実行した後は、必ず効果検証を行いましょう。たとえば、Web集客の場合はアクセス数や問い合わせ件数、成約率など具体的な数値で評価します。

効果が思うように出ない場合は、STP分析の前提条件やターゲット設定を見直し、改善点を明確にします。小さな修正を重ねることで、戦略全体の精度が高まります。

チームでの分析共有と活用のポイント

STP分析は、個人ではなくチームで進めることで多角的な視点が得られます。定例ミーティングで進捗や気づきを共有したり、テンプレートをクラウド上でリアルタイムに更新する方法も便利です。

合意形成や情報共有がスムーズに進めば、分析内容に基づいた施策実行も一貫性を持たせやすくなります。全員で分析結果を理解し、活用する体制づくりが成功のカギです。

まとめ:STP分析テンプレートで戦略策定を効率化し成果につなげよう

STP分析テンプレートは、市場を論理的に整理し、ターゲットや自社の強みを明確にするための強力なツールです。テンプレートを使えば、抜け漏れのない分析ができ、チームでの情報共有も容易になります。

実際の企業事例や注意点も参考に、STP分析をマーケティング施策に活かすことで、より効率的に成果を出すことができます。定期的な見直しと柔軟な運用を心がけながら、戦略策定の質を高めていくことが大切です。