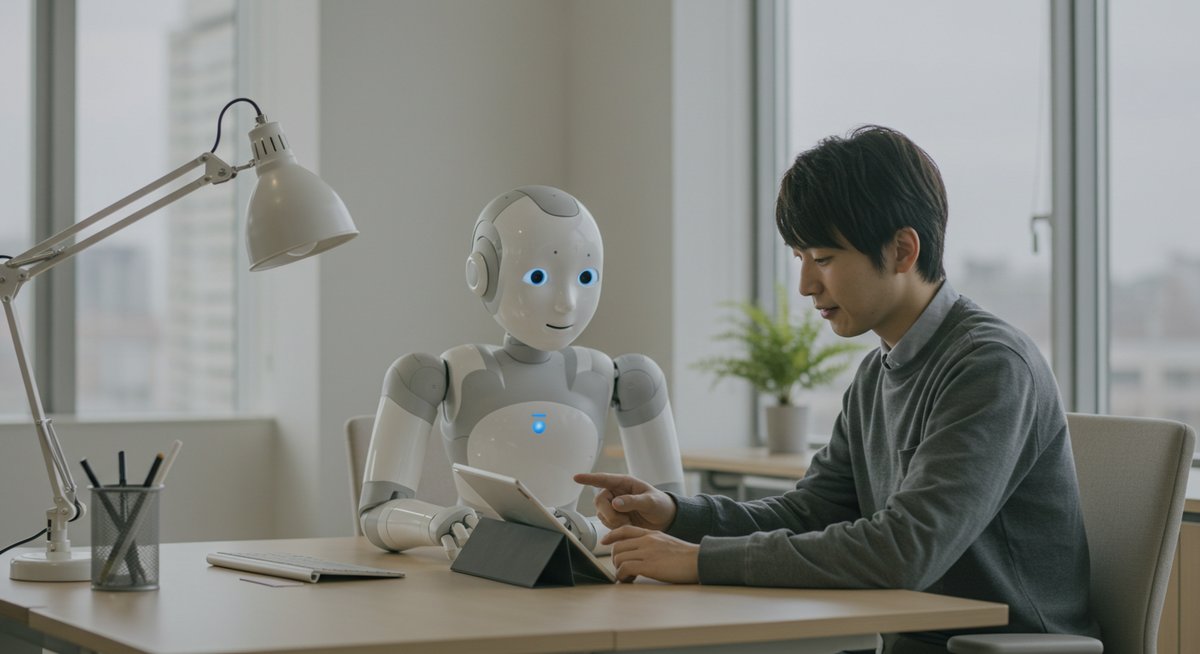

AIと人間にしかできないことの違いとは?協働で生まれる新しい価値に注目

AIと人間にしかできないことの違いを知る

AIの導入が進む今、AIが得意とする領域と人間でなければ対応できない分野を把握することは、仕事や生活の質を高めるうえでとても大切です。

AIが得意とする業務や作業の具体例

AIは、一定のルールやパターンに基づいた作業や、大量の情報を素早く処理する業務が得意です。たとえば、膨大なデータの集計や分析、画像の判別、音声認識などはAIの強みとされています。

また、カスタマーサポート分野での自動応答や、定型的なメール返信の自動化などもAIが効率よく行える分野です。これらの業務では、AIが人間よりも早く正確に作業を進めることができます。さらに、機械学習を活用した商品レコメンドや、在庫管理の最適化なども、AIの得意な領域です。このように、一度ルール化できる作業や大量の処理が必要な場面では、AIの導入によって業務効率の向上が期待されています。

人間にしかできない独自の役割や価値とは

人間には、AIには再現できない特有の価値や役割があります。そのひとつが「感情」に寄り添った対応です。顧客が抱える細かな悩みや心配に対して、気持ちに共感しながら適切に寄り添うことは、人間ならではの強みです。

また、創造力や独自の発想も人間の大切な役割です。まったく新しいアイデアの発掘や、前例のない解決策の提案、相手の立場や状況を考慮した柔軟な対応など、機械的な判断だけでは難しい分野において、人間ならではの判断力が求められます。これらの能力が、AIの活用が進む中でも人間が果たせる独自の価値です。

AIと人間の強みを活かした協働の重要性

AIと人間の得意な領域は異なりますが、それぞれの強みを活かして協力することが、これからの社会では重要です。たとえば、AIがデータ分析や単純作業を担当し、人間がクリエイティブな発想や対人対応を行うことで、業務全体の質を向上させることが可能です。

また、AIが事前に情報をまとめることで、人間はより本質的な業務に集中できるようになります。現場での負担軽減やミスの防止にもつながるため、AIと人間がうまく役割分担することで、仕事の効率と満足度が両立できます。このような協働の形は、多くの分野で重視され始めています。

AI技術の進化とできることの広がり

AI技術は年々進化し、できることも拡大しています。ここでは、最新のAI活用事例や能力の広がりについて見ていきます。

画像認識や音声認識などの最新AI活用事例

近年のAI活用で注目される分野のひとつが、画像認識や音声認識です。たとえば、防犯カメラの映像分析や、医療分野での画像診断支援など、AIによる画像解析は多様な現場で導入が進んでいます。

音声認識AIも、コールセンターの自動応答や文字起こし、言語の自動翻訳など幅広い分野で活用されています。日常生活では、スマートスピーカーによる家電操作や、スマートフォンの音声アシスタントなども身近な事例です。これらの技術進歩により、従来は人の手が必要だった作業が大幅に効率化されています。

大量データの解析や予測におけるAIの強み

大量のデータを短時間で解析し、傾向やパターンを見つけ出す作業はAIが特に得意としています。金融やマーケティング分野では、AIが市場分析や顧客行動の予測を行い、ビジネス戦略の立案に役立てられることが多くなっています。

また、製造業でも設備の異常検知や予防保守、物流の最適化など、データをもとにしたAIの活用が進んでいます。AIは膨大なデータからわずかな変化も見逃さず、的確な予測や解析を進めることができるため、これまで以上に迅速な意思決定が可能となっています。

AIが不得意なクリエイティブ領域との違い

AIはパターン化された作業や過去のデータに基づく判断は得意ですが、ゼロから新しい価値を生み出すクリエイティブな領域は、まだ課題が多い分野です。たとえば、芸術作品の創作や、人の心を動かすような広告コピーの制作などは、単なるデータの組み合わせでは実現が難しいといわれています。

また、状況ごとに最適な選択肢を模索したり、まったく新しいアイデアを発想したりする力は人間独自のものです。AIはこれまでのデータや経験に基づく結果は出せますが、未知の状況や抽象的な課題に対する柔軟な対応はまだ得意ではありません。

人間だけが持つ力とAIには難しい分野

AIが進化しても、人間ならではの能力が活躍する分野は数多く残っています。ここでは、その代表的な力を紹介します。

感情や共感を伴うコミュニケーション

人間同士のコミュニケーションには、単なる言葉のやりとりだけでなく、相手の感情をくみ取ったり、共感したりする力が求められます。たとえば、悩み相談や介護、医療現場での患者対応などでは、相手の立場や気持ちに寄り添うことが重要です。

AIは定型的な応対は可能でも、細かなニュアンスや感情の機微を理解し、状況に応じて最善の言葉を選ぶことは難しいとされています。人間が持つ感情や共感力は、今後も大切にされる分野です。

前例のない課題への柔軟な対応力

社会やビジネスの現場では、ときに誰も経験したことのない新しい課題に直面することがあります。このような前例のない状況では、過去のデータやルールだけでは解決できない場合が多いです。

人間は、状況を見て臨機応変に行動したり、さまざまな視点からアイデアを出したりすることができます。AIは過去の知識に頼る傾向があるため、未知の課題に対しては人間の創造的な対応力が必要とされます。

倫理的判断や価値観の形成

社会のあらゆる場面で、倫理的な判断や価値観に基づいた意思決定が求められます。たとえば、個人情報の取り扱いや、公平性を問われる難しい判断などは、単なるルールや数値だけでは決められません。

人間は、時代や文化、個々の立場を考慮しながら、倫理観や価値観を形成し、適切な判断を下すことができます。一方で、AIは明確な指示やルールがなければ適切に判断することが難しいため、この分野では人間の役割が重要です。

AIと人間の役割分担と今後の共存戦略

AIと人間がどのように役割分担し、共存していくかは多くの人が関心を持つテーマです。今後の社会に求められる考え方や準備について考えます。

AIに任せるべき仕事と人間が担うべき業務

AIが得意な分野と人間が担当すべき仕事を明確にすることで、より効率的な働き方が実現します。主な分担の例をまとめると、以下のようになります。

| AIに任せるべき仕事 | 人間が担うべき業務 |

|---|---|

| データの集計・分析 | 顧客への共感的な対応 |

| 定型文書の作成・自動化 | 新しいアイデアの創出 |

| 在庫管理やスケジュール最適化 | 倫理的判断や意思決定 |

このように、AIによる効率化が期待できる分野は積極的に活用し、人間は人にしかできない価値を生み出す業務に注力することが大切です。

AI時代に求められる人間のスキルや学び

AI時代には、単純作業ではなく人間ならではのスキルが重要となります。たとえば、コミュニケーション能力や創造力、論理的思考、異なる価値観を理解する柔軟さなどです。

また、AIを正しく活用し、データを読み解く基礎的なITリテラシーも求められます。新しい技術を前向きに学び続ける姿勢や、変化に適応する力も今後の社会で欠かせません。このようなスキルを意識して身につけていくことが、AIと共に成長するうえでの鍵になります。

AIと人間が共に成長する社会の実現に向けて

AIと人間が役割を分担しながら共存できる社会を目指すためには、お互いの強みを理解し合うことが不可欠です。AIによる効率化の恩恵を活かしつつ、人間らしい価値も大切にしていく姿勢が求められます。

また、社会全体でAIリテラシーを高める教育や、AI技術の導入にともなう職場の環境整備も重要です。AIと人間がバランスよく活躍できる環境が整うことで、より多様性に富み、柔軟な社会の実現が期待されます。

まとめ:AIと人間それぞれの強みを理解しより良い未来を創るために

AIの発展にともない、AIと人間の違いや役割を整理し、それぞれの強みを活かすことが重要になっています。AIは効率的な作業やデータ分析が得意ですが、人間には感情や創造性、倫理的判断力など独自の価値があります。

これからの社会では、AIと人間が協力しあい、役割を補い合うことで、仕事やサービスの質が向上し、より良い未来が創られることが期待されています。今後も技術の進歩を前向きに受け止めつつ、人間らしい力を大切に育んでいくことが大切です。