記事校正が高品質コンテンツを生み出す理由とは?基本の流れとチェックポイントを徹底解説

SEOやWeb集客を目的に記事を作成していると、「内容は良いのに誤字が多い」「表現がぶれて読みにくい」といった指摘を受けることがあります。せっかくの価値ある情報も、細かいミスや表記の乱れで信頼を損ねてしまうことが少なくありません。

そこで欠かせないのが「記事の校正」です。この記事では、記事校正の意味や重要性、具体的なチェック方法、効率化のコツ、外注時の注意点や便利なツールまで、初心者にも分かりやすく丁寧に解説します。読みやすく信頼される記事づくりのために、ぜひ参考にしてください。

記事の校正とは何か役割と重要性を分かりやすく解説

記事の校正とは、文章の誤りや表記の統一などを確認し、分かりやすく信頼できる記事に仕上げるための作業です。読者に安心して読んでもらうためにも、校正はとても大切な工程です。

校正が必要とされる理由と背景

文章を書く際、どうしても誤字脱字や表現のゆれ、事実関係のミスが発生しやすくなります。特にWeb記事では急いで公開するケースも多く、ミスに気づかれずに公開されてしまうことがあります。

記事にミスがあると、信頼感を損ねてしまい、専門性や真剣さを疑われる可能性が高まります。また、SEOの観点でも評価が下がるリスクがあります。こうしたリスクを避けるためにも、校正は記事制作の最終チェックとして欠かせません。

校正と校閲の違いを正しく理解する

「校正」と「校閲」は似た言葉ですが、役割が異なります。校正は主に誤字脱字や表記の間違いなど技術的なミスの修正を指します。一方、校閲は内容の事実確認や論理的な整合性、表現上の問題などをチェックします。

たとえば、校正では「漢字の変換ミス」や「句読点の抜け」を修正し、校閲では「情報が正しいか」「表現が差別的でないか」などを確認します。この違いを意識して作業すると、記事の品質をより高めることができます。

記事校正の基本的な流れ

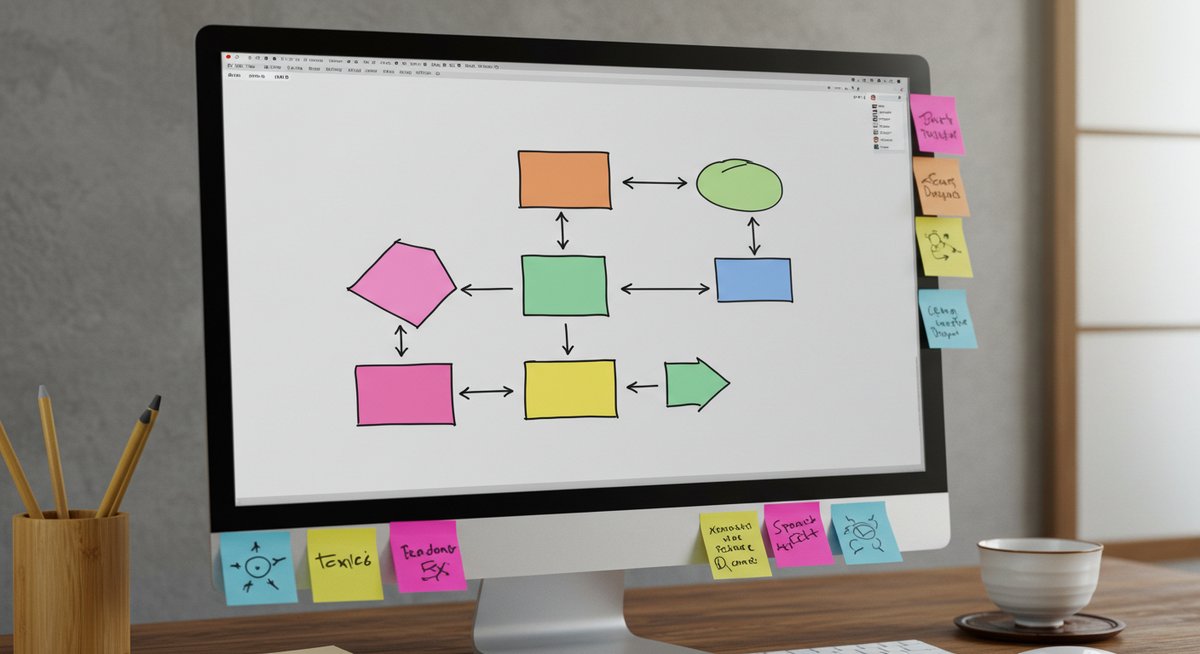

記事校正の流れは、大きく以下のステップに分かれます。

- 誤字脱字や表記ミスを機械的にチェック

- 表現の統一や表記ゆれを確認

- 事実関係や内容の正確性を見直す

- 文章全体の読みやすさを整える

これらを順番に行うことで、効率よく品質を高めることができます。校正は一度にすべてをチェックしようとせず、ポイントごとに分けて進めるのがおすすめです。

良質な記事制作に校正が欠かせない理由

良質な記事とは、正確な情報を分かりやすく伝え、信頼される内容であることが大切です。しかし、細かなミスや表現のブレがあると、読者の離脱やクレームにつながることもあります。

また、SEO対策の面からも、正確で統一された表記や読みやすい文章は評価されやすくなります。校正を丁寧に行うことで、検索エンジンにも読者にも好まれるコンテンツ作りが実現できます。

記事校正の具体的なチェックポイント

記事校正では、どんな観点でチェックすればいいのか迷うことがあるかもしれません。ここでは、具体的なポイントとその確認方法を分かりやすくまとめます。

誤字脱字や日本語表記の確認方法

誤字脱字は、一度書いた文章を「声に出して読む」ことや、「時間をおいて再度チェックする」ことで発見しやすくなります。また、WordやGoogleドキュメントなどの校正機能を活用し、自動的にミスを発見する方法も有効です。

日本語表記については、「送り仮名」「漢字とひらがなの使い分け」に注意し、社内で表記ルールがある場合は必ず統一しましょう。確認項目をリスト化しておくと、漏れなくチェックできます。

表記ゆれや表現の統一を徹底するポイント

同じ意味を持つ言葉が記事内で複数の表記になっていないか確認することが大切です。たとえば、「Web」と「ウェブ」、「ユーザー」と「利用者」など、記事内で一貫性を持たせましょう。

表記ゆれを防ぐためのコツは以下の通りです。

- 用語リストや表記ルールを作成し、都度参照する

- チームで共有しやすい場所にルールをまとめておく

- 過去の記事も定期的に見直して統一を図る

このように、事前にルールを決めておくことで、表記の乱れを抑えることができます。

事実関係や内容の正確性を見極めるコツ

記事内の情報が正しいかどうかは、必ず信頼できる複数のソースを確認することが基本です。数値やデータは最新のものか、引用元が明記されているかも重要なチェックポイントです。

また、専門的な内容の場合は別の担当者や専門家にダブルチェックを依頼することも有効です。自分だけで判断せず、客観的な視点を取り入れることで、より精度の高い記事に仕上がります。

文章全体の読みやすさを高める工夫

長文になりやすいWeb記事では、段落ごとに話題を区切る、箇条書きを使う、見出しを適切に配置するなど、読みやすさを意識した構成が求められます。

さらに、漢字が多すぎないか、難しい表現が続いていないか確認し、必要に応じて言い換えや説明を加えましょう。読み手がストレスなく内容を理解できるようにすることで、記事の評価も高まります。

校正作業をスムーズに進めるコツ

校正の作業効率を高めるためには、事前の準備やツールの活用が欠かせません。ここでは効率化のポイントや注意点を紹介します。

校正前の準備とチェックリスト活用法

校正を始める前に、どの項目をどの順番でチェックするか整理しておくことが重要です。チェックリストを作成し、抜け漏れのないように進めることで、効率的かつ正確な校正ができます。

【校正チェックリスト例】

| チェック項目 | 確認状況 | 備考 |

|---|---|---|

| 誤字脱字 | ||

| 表記ゆれ | ルールと照合 | |

| 事実関係 | ソース確認 |

このようなリストを活用することで、項目ごとの見落としを防ぎやすくなります。

校正ツールやAIサービスの上手な使い方

校正ツールやAIサービスは、作業の時短やヒューマンエラーの防止に役立ちます。たとえば、文章の誤字脱字チェックや表記の統一、語彙の適切さのアドバイスまで幅広く対応可能です。

ただし、ツールの指摘が必ずしも正しいとは限らないため、最終的な確認は人の目で行うことが大切です。自動チェックと人のチェックを組み合わせることで、校正精度を高めることができます。

ダブルチェック体制を導入するメリット

校正作業は一人で完結させるよりも、複数人でダブルチェック体制を取り入れることでミスを減らせます。自分では気づきにくい誤りや、主観的になりがちな表現のブレにも対応できます。

また、ダブルチェックはチーム内でのスキル共有や品質向上にもつながります。時間やコストはかかることもありますが、重要な記事や公式なリリースなどには特に有効な方法です。

校正作業でよくあるミスとその防止策

校正作業では、「見落とし」「誤った修正」「ルールの未統一」などがよく起こります。集中力が切れたり、作業がマンネリ化したりすると、ミスが増えやすくなります。

これを防ぐためには、適度に休憩を取りながら作業したり、チェックリストやツールを活用したりすることが有効です。また、最終的には誰か別の人の目で全体を見直す工程を設けると、さらに精度が高まります。

記事校正を外注する場合のポイント

自分や社内で十分な校正体制が取れない場合、外部に校正を依頼するのも一つの方法です。外注する際の注意点やコツを把握しておきましょう。

プロの校正者に依頼するメリットと注意点

プロの校正者に依頼することで、記事の品質が大きく向上します。専門的な知識や経験があるため、細かなミスや表現の違和感にも気づいてもらえます。

しかし、依頼内容や納期、料金体系などを事前にしっかり確認し、コミュニケーションを密に取ることが重要です。依頼時には校正の範囲や希望するチェック項目も明確に伝えましょう。

クラウドワーカーや副業ワーカー活用のコツ

クラウドワークスやランサーズなどのプラットフォームを利用すれば、予算や納期に合わせて柔軟に校正作業を依頼できます。特に単発案件や少量の記事には便利です。

依頼前にポートフォリオやレビューを確認し、信頼できるワーカーを選ぶことが大切です。また、表記ルールやチェックポイントを具体的に伝えることで、期待通りの成果につながりやすくなります。

専門家の監修を加える効果と活用例

医療や法律、技術分野などの記事では、専門家の監修を加えることで事実関係の正確性や信頼性が向上します。校正だけでなく、内容の深さや説得力もプラスされます。

たとえば、

- 医療記事:医師や薬剤師の監修

- 法律記事:弁護士や司法書士の監修

- 技術記事:エンジニアや研究者の監修

このように分野ごとに専門家を活用することで、より高品質な記事に仕上げることができます。

校正外注時の料金相場と依頼方法

校正を外注する場合の料金は、文字数や記事の専門性、納期によって変わります。一般的には1文字1円~3円程度が目安ですが、専門性が高い場合や急ぎの場合は上がることもあります。

依頼方法は、校正会社へ直接依頼するほか、クラウドソーシングサイトを使う方法もあります。見積もりを事前に取り、契約内容や納期、修正回数なども必ず確認しておきましょう。

記事校正に役立つおすすめツールとサービス

校正作業を効率化したい場合は、ツールやサービスの活用が非常に役立ちます。ここでは無料・有料の代表的なサービスや選び方のポイントを紹介します。

無料で使える代表的な文章校正ツール

無料で利用できる校正ツールには、以下のようなものがあります。

- Microsoft Word:スペルチェックや文法チェックが標準搭載

- Googleドキュメント:共有しながら校正できる機能が充実

- 日本語文章校正ツール「Enno」や「PRUV」:Web上で誤字脱字や表記ゆれを自動チェック

これらのツールは導入ハードルが低く、誰でも気軽に利用できるのが特徴です。まずは無料ツールから試してみるのがおすすめです。

有料ツールやプロ仕様サービスの特徴

有料の校正ツールやサービスは、より高度なチェックやカスタマイズが可能です。たとえば、

| サービス名 | 特徴 | 料金目安 |

|---|---|---|

| Just Right! | 表記ルールの細かな設定 | 月額5,000円前後 |

| 文賢 | SEO用語との連動機能 | 月額2,000円程度 |

このようなツールは大量の記事や高品質を求める場合に適しています。多機能な分、操作方法や設定も複雑なことがあるので、導入前に試用版などで確認してみましょう。

AI校正ツールの活用事例と今後の可能性

AI技術の進化により、文章構成や論理性までアドバイスできる校正ツールが登場しています。たとえば、AIによる自動要約や類似表現の提案など、従来のツールでは難しかった柔軟なサポートが可能です。

今後はさらに精度が向上し、校正作業の大部分をAIが担う時代も考えられます。ただし、最終的な判断やニュアンスの調整は人の手が必要なので、AIと人の協働が理想的です。

校正ツール選びで失敗しないポイント

校正ツールを選ぶ際は、次のポイントを意識しましょう。

- 自分の作業量や記事の種類に合っているか

- 操作がシンプルで使いやすいか

- 表記ルールのカスタマイズ性があるか

また、無料プランやトライアル期間を活用し、自分に合ったツールかどうか確認することも大切です。コストだけでなく、実際の使い勝手を重視して選びましょう。

まとめ:記事校正で信頼される高品質コンテンツを実現しよう

記事の校正は、読者に伝わる分かりやすさと信頼感を高めるために欠かせない作業です。誤字脱字や表記ゆれの修正から、事実関係や内容の正確性確保まで、さまざまな観点で丁寧にチェックする必要があります。

校正の工程を効率化するためには、チェックリストやツールの活用、ダブルチェック体制の導入が効果的です。また、必要に応じて外部の校正者や専門家に依頼することで、より高品質なコンテンツ制作が実現できます。

信頼される記事づくりのため、日々の校正業務を見直し、読者目線を大切にしたコンテンツ制作を心がけていきましょう。