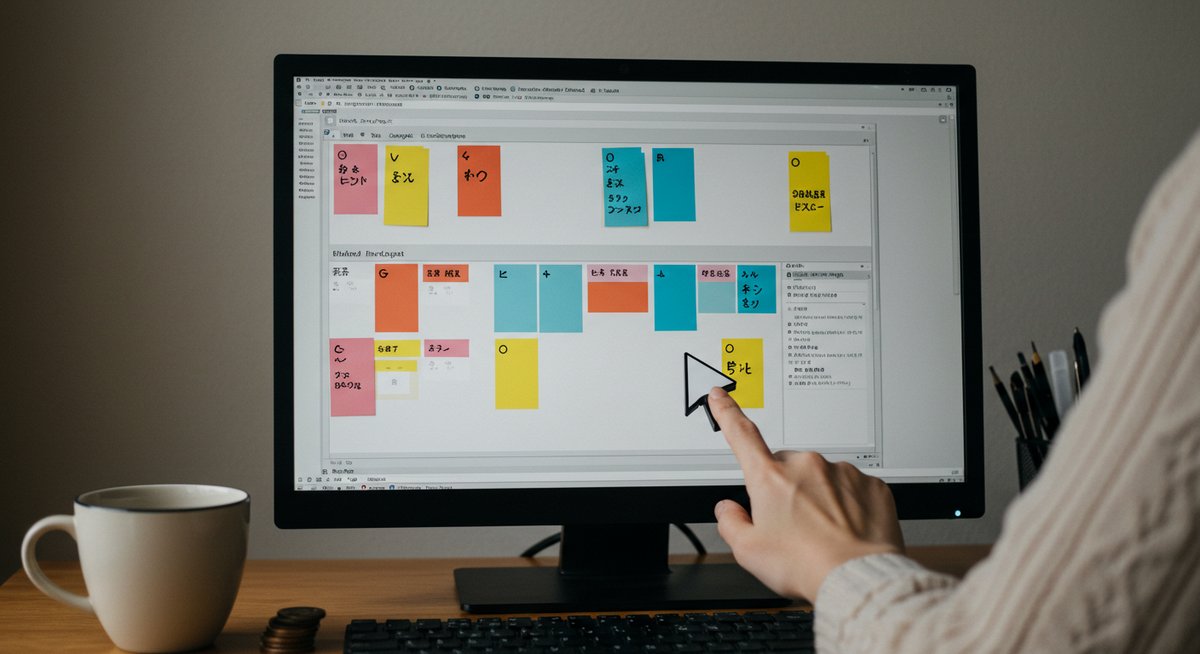

Canvaのコメント機能でチーム作業をもっとスムーズにするコツ

デザイン作業で意見のやり取りが増えると、どこに何が書かれているか分からなくなりますよね。Canvaのコメント機能をうまく使うと、やり取りをまとめつつ作業の無駄を減らせます。ここでは日常の作業で使いやすいコツや手順、ルール作り、トラブル対策まで、すぐに役立つ内容をやさしい言葉でまとめました。読みながら自分のチームに合うやり方を見つけてください。

Canvaのコメント機能を使って作業をスピードアップするコツ

このセクションでは、コメント機能を活用して作業の流れを速めるためのポイントを紹介します。ちょっとした工夫でやり取りがスムーズになり、作業時間を短縮できます。実際に使えるアイデアを中心に書いています。

コメントをすばやく追加する方法

コメントをさっと付けるには、ショートカットやマウス操作を覚えておくと便利です。画面右上のコメントボタンをクリックするだけで入力モードに入れますが、頻繁に使うならキーボードショートカットを活用しましょう。選択した要素に直接コメントを付けることで、どの部分の話かが一目で分かります。

短いメモを書くときは、重要なポイントだけを簡潔にまとめます。長文は読む側の負担になるので避けてください。必要なら箇条書きで優先度を示すと、対応する人が判断しやすくなります。

また、コメントに画像やリンクを添付できる場面では、それを利用すると誤解が減ります。参考資料や参照先をすぐ見られるようにしておくと、確認作業が早まります。最後に、コメントを残したら関係者にメンションして気づいてもらいましょう。通知で知らせることで対応が遅れにくくなります。

誰でもわかる短い指示の書き方

短くても内容が伝わる指示を書くには、結論を先に書くことがポイントです。まず「何をしてほしいか」を一行で書き、次に必要な補足を続けると読みやすくなります。曖昧な表現は避け、色や位置、サイズなど具体的な要素は明確に伝えましょう。

読み手が迷わないように、やってほしい順番や優先度を番号やマークで示すのも有効です。複数の修正点がある場合は、箇条書きで分けると処理がしやすくなります。感情的な言い回しは避け、冷静でフレンドリーな表現を心がけてください。

メンションを使って担当者を明示することで、誰が対応するかがはっきりします。期限がある場合は日付や時間を入れておくと見落としが減ります。短い指示でもこの流れを守れば、受け手は迷わず動けるようになります。

返信でやり取りを一か所にまとめる

やり取りを散らさないためには、コメントの返信機能を積極的に使う習慣をつけることが大切です。新しい話題は新しくコメントを作り、既存の議題はそのスレッド内で返信していくと履歴がまとまります。過去の経緯も追いやすくなります。

返信を書く際は、前のメッセージの要点を短く触れてから自分の意見を書くと、文脈が分かりやすくなります。必要に応じて「解決済み」や「対応中」といった形で状態を示すと、他の人が状況を把握しやすくなります。

また、複数人で同時に返信する場面では、混乱を避けるために誰が最終決定を出すのかルールを決めておくと安心です。重要な結論はコメントの中でまとめて残しておくと、あとで振り返るときに助かります。

通知を整えて見落としを減らす

通知が多すぎると大事なものを見逃しやすくなるので、受け取る通知の設定を見直しましょう。自分に関係するメンションや自分が担当しているデザインだけ通知を受け取るようにすると、ノイズを減らせます。

チーム全体で通知ルールを決めるのも効果的です。たとえば、軽い意見交換はまとめて日中に確認する、急ぎの変更は必ずメンションを付けるなどのルールを作ると、対応の優先順位が揃います。

通知を見逃したときのために、週に一度は未対応のコメントをチェックする習慣を持つと安心です。確認のためのチェックリストを共有しておくと、誰が何を見ていないか分かりやすくなります。

終わった指示を整理する手順

作業が片付いたら、コメントを整理しておくとプロジェクトがすっきりします。完了したスレッドは「解決済み」にするか、適当なラベルを付けて一覧から外すと未対応のものが見つけやすくなります。

保管しておきたいやり取りは、重要な結論だけを抜粋して別のドキュメントにまとめる方法もあります。あとで振り返るときに探しやすく、同じ話が繰り返されるのを防げます。

定期的にコメントを見直して、不要なものを削除するルールをチームで決めると管理が楽になります。終了手順を明確にしておくことで、次の作業に移るときに迷いが減ります。

基本操作を押さえてすぐ始める手順

ここからは、これから使い始める人でも迷わないよう、操作の流れを順に説明します。初めてでもスムーズにコメントを使えるようにしています。

コメントを追加するステップ

コメントを追加するには、まず編集したいデザインを開きます。画面右上のコメントアイコンをクリックするとコメントモードに切り替わります。そこから画面上の任意の場所をクリックすると入力欄が出ます。

入力欄にメッセージを書き、必要ならメンションやリンクを加えて送信します。要素に対するコメントは、その要素を選択した状態でコメントを付けると関連付けられます。送信後はスレッドが作られるので、やり取りをそこで続けてください。

作業中に短くメモを残しておくと後で確認する際に便利です。手早くコメントを入れる習慣をつけることで、後の修正がスムーズになります。

要素に直接コメントを付ける方法

特定の要素に対する指摘は、その要素をクリックして選択した状態でコメントを追加すると効果的です。こうするとコメントが要素に紐づき、どの部分を指しているかが明確になります。

複数の要素に関する指摘がある場合は、それぞれの要素に分けてコメントを書くと対応がしやすくなります。色や位置の変更など、具体的な点を短く示すだけで相手が動きやすくなります。

要素ごとのスレッドは後から探しやすいので、整理にも役立ちます。必要に応じてスクリーンショットや参考リンクを貼り付けることもできます。

コメントの編集と削除のやり方

自分が書いたコメントは、後から編集や削除ができます。該当のコメントに表示されるメニューから「編集」や「削除」を選んで操作してください。誤字や伝え漏れがあればすぐに直せます。

編集したら一言付け加えて状況を示すと、他のメンバーが変化に気づきやすくなります。削除する際は、そのコメントに依存するスレッドがないか確認すると混乱を避けられます。

なお、他人のコメントは基本的に編集できないため、内容の修正が必要なときは返信で訂正内容を伝えてください。

返信とメンションの使い分け

返信はスレッド内でやり取りを続けるときに使います。関連する話題は同じスレッドで返信していくことで履歴がまとまります。新しいテーマが出てきたら別のコメントを立て直すと見やすくなります。

メンションは特定の人に確認や対応を依頼するときに使います。誰に向けたコメントかを明確にするため、必要なときは遠慮なく使ってください。全員に通知が行くような使い方は避け、関係者だけを指定すると混乱が少なくなります。

適切に使い分けることで、やり取りが整理されてスピードも上がります。

通知の確認と受信設定

通知は自分に関係する更新を見逃さないために重要です。画面上部や設定メニューでどの通知を受け取るか選べます。メンションのみ、プロジェクト単位、全通知など細かく設定できるので、自分に合った受け取り方に調整してください。

スマホアプリとブラウザで通知設定が別になっている場合があるので、両方確認しておくと安心です。通知が来たら該当のコメントを開き、必要なら既読や対応状況を更新しておきましょう。

共同作業で使いやすい運用ルールと事例

チームで使うときは、ちょっとしたルールがあると混乱が減ります。ここでは権限や進め方の例を挙げて、わかりやすくしています。

権限別の使い分け例

チームで権限を分けると、誤操作や混乱を防げます。たとえば、編集可能なメンバーはデザイン修正とコメント両方を行い、閲覧のみのメンバーはコメントで意見を出すといった方法があります。

プロジェクトリーダーには管理権限を与えて、最終決定や公開の操作を任せると責任の所在が明確になります。権限設定は必要に応じて見直し、人数や担当が変わったらアップデートしてください。

権限ごとにやるべきことを簡潔にまとめた一覧を用意しておくと、メンバーが自分の役割を理解しやすくなります。

コメントのみで共有する手順

デザインファイルをそのまま共有するのが難しい場合は、コメントを使ってやり取りを完結させる方法があります。まずは最新版を指定の場所に保存しておき、関係者にリンクを送りメンションで確認を依頼します。

レビューはコメントで集約し、回答や修正指示も同じスレッドで行うと履歴が残ります。最終的な合意が取れたら、コメントで「承認」や「完了」を付けておくとわかりやすいです。

この流れをルール化しておくと、ファイルの複製やバージョン管理が簡単になります。

レビューの流れを決める方法

レビューのステップを決めておくと、誰がいつ何を確認するかが明確になります。たとえば、初回チェック→修正→最終確認という流れを設定し、各段階で責任者を決めておきます。

各ステップで使うコメントの書き方や優先度の付け方をテンプレート化すると、判断が早くなります。レビューの期限もあらかじめ決めておくと進行が遅れにくくなります。

流れを可視化するために、簡単なチェックリストを用意して共有する方法もおすすめです。

担当を分けて効率よく進める

大きなプロジェクトでは、担当を細かく分けると作業が重ならずに進みます。たとえば、テキスト担当、画像担当、最終チェック担当と分け、それぞれのコメントで指示を出すようにします。

担当ごとにコメントのプレフィックス(例:「[テキスト]」「[画像]」)を付けるルールを作ると、誰が何を扱うかがすぐに分かります。担当変更があった場合はコメントで引き継ぎ内容を残しておくとスムーズです。

これにより、各メンバーが自分のタスクに集中しやすくなります。

テンプレートを使った確認の流れ

レビュー用のコメントテンプレートを用意しておくと、指示や確認が揺れません。テンプレートには確認項目や優先度、期限の記入欄を用意しておくと便利です。

テンプレートはコメント作成時にコピーして使えるようにしておくと手間が減ります。定期的に内容を見直して、不要な項目は削除するなどして最適化してください。

使い慣れるとレビューが速くなり、品質も安定します。

トラブルを避けるための設定とよくある問題の解消法

コメント機能を使っていると時々問題が起きます。ここではよくあるトラブルとその対処法をわかりやすく説明します。落ち着いて確認すれば多くは解決できます。

コメントが見えないときに確認する点

コメントが見えない場合は、まずフィルターや表示設定を確認してください。表示がオフになっているとスレッドが表示されません。また、自分の権限が閲覧のみだと見え方が変わる場合があります。

ブラウザやアプリのキャッシュが原因になることもあるので、再読み込みやログアウト・ログインを試してみてください。複数人で同時編集していると同期の遅れが生じることがあるため、時間を置いて確認すると表示されることがあります。

それでも見えない場合は、ファイルの共有設定やリンクの有効期限を確認し、必要なら管理者に依頼して権限を見直してもらいましょう。

編集できない問題の解決手順

編集権限がないと修正やコメントの一部ができないことがあります。まず自分のアカウントの権限を確認し、必要なら管理者に編集権を付与してもらってください。

ブラウザやアプリのバージョンが古いと動作に不具合が出ることがあるので、最新版に更新することも試してください。ファイルがロックされている場合は、ロックを解除するか、担当者に依頼して解除してもらいます。

それでも解決しない場合は、問題のスクリーンショットを取ってサポートに問い合わせると原因が分かりやすくなります。

通知が多すぎるときの整理方法

通知が多くて困る場合は、受け取り設定を見直して不要な通知をオフにしましょう。プロジェクト単位で通知を減らすこともできますし、メンションのみ受け取る設定にするのも有効です。

メール通知とアプリ内通知の両方を受け取っていると重複することがあるので、どちらかに絞ると整理しやすくなります。重要度に応じたルールをチームで決めておくと、全員の負担が軽くなります。

誤って消したコメントへの対応

コメントを誤って消してしまった場合、まずはスレッドの履歴や関連する通知を確認してください。場合によっては、他のメンバーが同じ内容を残していることがあります。

削除が完全で復元できない場合は、該当メンバーに再投稿してもらうか、重要なやり取りは別のドキュメントにまとめておく習慣を作ると安心です。削除操作は慎重に行う旨をチームで共有しておくと事故が減ります。

共有リンクや権限のトラブル対処

共有リンクの設定ミスでアクセスできないことがあります。リンクの種類(閲覧のみ、編集可など)や有効期限を確認し、必要に応じてリンクを再発行してください。外部の人と共有する際は、適切な権限を付けてから送るようにしましょう。

権限関連でトラブルが続く場合は、プロジェクトの管理者が権限一覧を整理し、誰がどの権限を持つかを明確にしておくと問題が減ります。

今日から試せるCanvaのコメント機能活用プラン

ここまでのポイントを日常で使いやすい形にまとめた短いプランを紹介します。毎日少しずつ取り入れて、チームに合うやり方を見つけてください。

1) 初日:コメントの通知設定を見直し、メンションだけ受け取るか選んでください。 2) 2日目:各要素に短い指示を付ける練習をして、箇条書きで優先順位を示す習慣をつけます。 3) 1週間目:レビューの流れをチームで決め、簡単なチェックリストを作成します。 4) 2週間目:テンプレートを用意してコメントを統一し、担当別のルールを周知します。 5) 継続:週に一度コメントを整理し、完了したものをまとめておく習慣をつけてください。

これらを順に試すと、やり取りがスッキリして作業が楽になります。まずは一つだけ取り入れてみて、慣れたら次に進んでください。