Canva Proの便利機能でデザインがもっと速くなる!マジックリサイズや背景リムーバを使いこなす

Canvaをよく使う人、これから始める人向けに、Pro版の便利な機能をわかりやすくまとめました。デザイン作業の効率を上げたい、チームでの共有をスムーズにしたい、納品やSNS投稿で失敗したくない――そんな悩みに寄り添った内容です。各項目ごとにポイントや操作の流れ、使いどころを丁寧に紹介しますので、自分に合う使い方を見つけてください。

Canva proの機能でデザイン作業が劇的に速くなる

Canva Proは日常的なデザイン作業をぐっと楽にしてくれる機能がそろっています。テンプレートや素材が豊富なだけでなく、リサイズ・背景処理・ブランド管理などの時短ツールが充実しているのが魅力です。単発の制作から継続的な配信まで、作業フローを短くしてくれます。

作業効率を上げるためのポイントは「繰り返し使う要素を保存すること」と「一度で複数出力できる機能を活用すること」です。毎回色やロゴを差し替える手間を減らせば、短時間で量をこなせます。加えて、画像の自動補正やワンクリックでの背景除去など、面倒な工程を自動化する機能も多く、初心者からプロまで恩恵を受けやすい設計です。

チームで使う場合は、テンプレートを揃えておくと全員が同じ見た目を維持できます。ブランドに合ったフォントやカラーを固定すれば、確認作業の手間も減ります。まずは一つずつ機能を試して、自分のワークフローに合う使い方を見つけていきましょう。

マジックリサイズで複数サイズを一気に作る

マジックリサイズは、一度作ったデザインを複数のサイズに瞬時に変換できる機能です。SNS投稿や広告など、用途ごとにサイズを変えたいときにとても便利です。例えば縦型の投稿を横型や正方形に変えるとき、レイアウトを自動で調整してくれるため手作業が減ります。

操作はシンプルで、編集画面から出力サイズを選ぶだけです。必要に応じて細かな調整は手動で行えます。テキストや画像の配置が崩れることもありますが、その場合は短時間の微調整で済みます。大量のサイズ違いを一人で作る必要があるときに特に効果を発揮します。

複数の出力が必要な案件では、時間短縮と作業ミスの減少につながります。テンプレートを使えば、あらかじめ複数のフォーマットを用意しておくことでさらに効率よく運用できます。まずは試しに数パターンを作って操作感を確かめてみると使いこなしやすくなります。

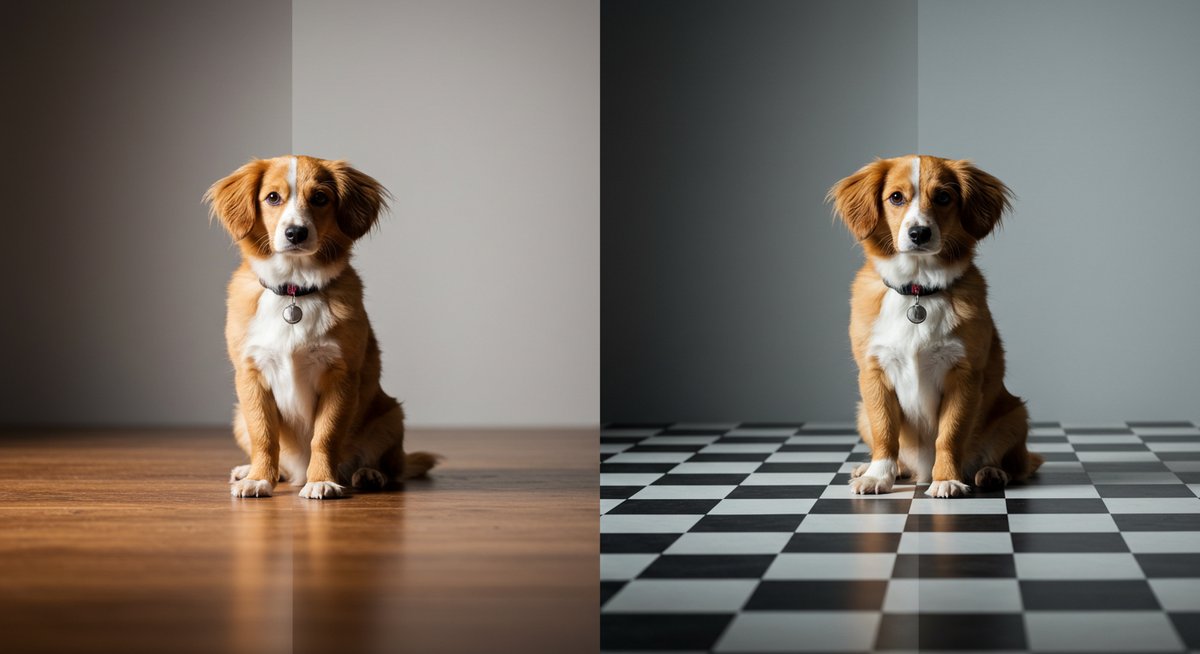

背景リムーバで不要部分を瞬時に切り抜く

背景リムーバは、写真から被写体だけを切り抜く機能です。人物や商品写真の背景だけ消したいときに非常に便利で、合成やバナー作成の際に使うと仕上がりがぐっと良くなります。手作業での切り抜きに比べて短時間で処理できます。

使用は編集画面で「背景を削除」を選ぶだけで完了する場面が多いです。複雑な髪の毛や細かい部分は自動処理でうまくいかないこともありますが、その場合は消しゴムツールで調整できます。切り抜いた後に別の背景と組み合わせたり、影を付けて自然に見せると完成度が上がります。

写真の撮り方を工夫するとより正確に切り抜けます。被写体と背景にコントラストがあると処理が安定しますし、明るさを整えておくと境界がはっきりします。日常的な画像編集の負担を減らしたい人には特におすすめの機能です。

ブランドキットで色とロゴを即適用

ブランドキットは、ブランドカラーやロゴ、フォントをまとめて管理できる機能です。チームで統一感のあるデザインを作るときに便利で、毎回色やロゴを手動で挿入する手間を省けます。テンプレートにブランド要素を組み込めば、誰でも同じ基準のデザインが作れます。

設定はカラーコードやロゴファイル、フォントをアップロードしておくだけです。デザイン画面からワンクリックでこれらを適用できるので、短時間で整った見た目になります。複数のブランドセットを作れるため、案件ごとに切り替えることも可能です。

ブランドのトーンやルールを明確にしておくと、テンプレート作成や素材選びがスムーズになります。パーツごとに使用ルールを決めておけば、チェックの手間も減ります。日常的に同じトーンを保ちたい場合には入れておくと安心です。

独自フォントをアップロードして統一感を出す

独自フォントのアップロード機能を使えば、ブランドや個人の雰囲気に合った書体をデザインでそのまま使えます。Canvaにデフォルトでないフォントを追加することで、他と差の付く表現が可能になります。ロゴ書体やコーポレートフォントを反映させたいときに役立ちます。

アップロードは管理画面からファイルを選ぶだけで完了します。商用利用の権利があるフォントかどうかは事前に確認してください。アップロード後はテキストツールから選択して、色やサイズを調整できます。

チームで使う場合は、フォントをブランドキットに組み込むと全員が同じ書体を使えます。資料やSNS投稿で統一感が出るので、見た目の信頼性も高まります。フォントの扱い方を共有しておくと混乱が少なくなります。

コンテンツプランナーでSNS投稿を予約する

コンテンツプランナーは、作ったデザインをそのままSNSへ予約投稿できるスケジューラーです。投稿の日時を設定しておけば、一括で配信できるため手動投稿の手間が省けます。投稿のプレビューを確認しながら計画的に配信できるのが便利です。

対応するSNSを連携すると、画像や文章をセットして公開日時を指定できます。複数アカウントを管理する場合でも一元管理できるので、運用が楽になります。投稿後の修正やキャンセルも管理画面から行えます。

予約投稿を活用すると、業務時間外でも安定した配信が可能になります。あらかじめコンテンツをまとめて作っておけば、短期的な忙しさに左右されずに情報発信を続けられます。投稿の反応を見ながらスケジュールを調整すると効果的です。

画像編集と素材機能を詳しく解説

Canvaは画像編集や素材検索の機能が豊富で、細かな調整まで一カ所で行えます。自動補正やエフェクト、背景の扱い、素材のライセンス確認など、制作に必要な要素が揃っています。ここでは各機能の使い方や活用ポイントを順に紹介します。

画像処理の流れを知っておくと作業が早くなります。まずは素材を選び、必要に応じて切り抜きや色補正を行い、最後に保存や書き出し設定を行うとスムーズです。素材は無料と有料が混在しているので、利用前に確認する習慣を付けると安全に使えます。

編集機能は直感的に使えるものが多いので、迷ったら試してみるのがいちばんです。微調整が必要な場合もショートカットや同じ設定のコピーで手間を減らせます。作業効率を上げたい場合は、よく使う設定をテンプレート化しておくと便利です。

マジックスタジオで自動補正と画像生成を使う

マジックスタジオでは画像の補正や効果付け、AIによる画像生成が行えます。写真の明るさや色味を自動で整えたいとき、ワンクリックで調整してくれるため手間が減ります。生成機能は簡単な指示で新しいビジュアルを作るのに向いています。

補正機能は基本的な露出やコントラスト、彩度の調整が中心です。細かな調整もスライダーで直感的に操作できます。生成機能はイメージをテキストで伝えるだけで画像を作れるため、素材が足りないときに便利です。

使う際は、仕上がりのトーンを意識して調整していくと統一感が出ます。生成画像は著作権や商用利用のルールを確認してから使ってください。簡単に雰囲気の違うビジュアルを試せるので、アイデア出しにも向いています。

背景透過でPNGやSVGを活用する

背景透過は、被写体だけを切り抜いて透過画像として保存する機能です。PNGやSVG形式で出力でき、ロゴやアイコン、合成用素材として使いやすくなります。背景がないことでデザインに柔軟性が生まれます。

PNGはピクセルベースで透明部分を含めた画像が扱えます。写真や複雑なグラデーションがある場合に向いています。SVGはベクター形式で拡大しても劣化しにくいので、ロゴや図形に適しています。用途に応じて使い分けると見た目がきれいになります。

保存時にファイル形式を選ぶだけで使えるので、素材の用途に合わせて選択してください。背景透過は合成やレイアウト調整を簡単にするので、頻繁に使う機能の一つです。

素材の検索方法と有料無料の見分け方

素材検索はキーワード入力で関連画像やイラスト、アイコンを探せます。検索結果のフィルターで無料のみ表示させたり、種類や色で絞り込めるので目的の素材を見つけやすくなっています。有料素材は有料タグや料金表示が出るため見分けやすいです。

無料素材だけを使いたい場合は、フィルター機能で「無料」を選択してください。有料素材は単体購入かProプランの利用で使えるものがあります。使用前にライセンス表示を確認して、用途に制限がないかチェックすると安心です。

検索のコツは具体的なキーワードや複数キーワードを組み合わせることです。英語キーワードも併用すると候補が増えることがあります。選んだ素材はお気に入りに保存しておくと、次回以降の作業が早くなります。

画像圧縮とダウンロード設定の使い分け

画像をダウンロードする際は、用途に合わせて画質やファイル形式を選びましょう。高画質で保存するとファイル容量が大きくなりますし、Web用には軽めの設定が向いています。Canvaでは画質のスライダーや形式選択で調整できます。

Web表示やSNS用は中~高品質で十分です。印刷物や大きなディスプレイ表示には高解像度で保存してください。圧縮するとファイルサイズは小さくなりますが、極端に下げると画質が落ちるのでバランスが重要です。

複数の出力が必要な場合は、それぞれの用途に合わせたプリセットを作っておくと便利です。保存設定を統一しておけば、納品ミスや再保存の手間が減ります。

テンプレートで短時間に高品質を作る

テンプレートは用途別に用意されたデザイン雛形です。これをベースに写真やテキストを差し替えるだけで見栄えの良いアウトプットが作れます。時間を節約しつつ、統一感のあるデザインを保ちたいときに役立ちます。

テンプレートは色やレイアウトが整っているので、変更する箇所だけに集中できます。ブランド要素をあらかじめ組み込んだテンプレートを用意しておけば、誰でも同じクオリティで作業できます。頻繁に使うものは保存して効率化しましょう。

テンプレートを選ぶ際は、用途とフォーマットが合っているかを確認してください。余計な編集を減らすために、必要な要素が揃っているものを選ぶと手戻りが少なくて済みます。

有料素材のライセンス確認のポイント

有料素材を使う際はライセンスの範囲を確認してください。商用利用が可能か、加工や再配布に制限があるかをチェックすることでトラブルを避けられます。素材ごとに利用条件が表示されているので、必ず目を通しましょう。

ライセンスは素材ごとに異なります。広告や商品パッケージで使う場合は商用利用可のものを選ぶ必要があります。チームで共有する際も利用範囲を統一しておくと安心です。

不明点がある場合はサポートに問い合わせるか、代替の無料素材を使う選択もあります。購入前に用途を明確にしておくことが重要です。

ブランド管理とチーム連携で効率化する機能

チームでの作業をスムーズにするための機能が揃っています。ブランドの統一、テンプレート共有、権限管理、素材の整理など、複数人で働くときに役立つ仕組みが用意されています。これらを整えることで無駄な確認や手戻りを減らせます。

各機能を組み合わせることで、デザイン品質を保ちつつスピードアップが図れます。まずはフォルダやテンプレートで共通資産を整理し、権限を設定して運用ルールを決めると運用が安定します。

チームの人数や作業内容に応じて設定を調整していくと使いやすくなります。役割に応じた権限設定やテンプレートの更新ルールを決めておくと、混乱が少なくなります。

ブランドキットでカラーとロゴを一括管理

ブランドキットで色、ロゴ、フォントをまとめて保存すると、全員が同じ資産を使えます。新しいデザインを作るときにワンクリックでブランド要素を適用できるので、時間を節約できます。ブランドの基準が自然と守られるようになります。

ロゴやカラーは複数バージョンを登録しておけるため、案件ごとに使い分けるのも簡単です。ブランドガイドラインを合わせて共有しておくと、使い方の認識差が減ります。

チームで管理すると、更新したときに全員に反映されるので古い素材を使い続けるリスクが減ります。定期的に見直して整備しておくと長期的に便利です。

テンプレートをチーム共有して統一感を出す

テンプレートを共有ライブラリに置くことで、誰でも統一されたデザインを使えます。社内用やクライアント向けのテンプレートを整備すれば、デザインの品質を一定に保てます。更新も一箇所で済むため管理が楽です。

テンプレートは用途別にカテゴリ分けしておくと探しやすくなります。使用ルールや差し替えるべき箇所を明示しておくと誤用が減ります。共有のテンプレートは定期的に見直すと古くならずに済みます。

チームメンバーに使い方を周知しておくと導入効果が高まります。テンプレートを活用することで確認作業を減らし、スピード感のある運用が可能になります。

権限設定と共同編集の基本操作

権限設定では編集者や閲覧者などの役割を割り当てられます。必要に応じてフォルダ単位でアクセスを制限することも可能です。これにより誤って重要な素材を編集されたり削除されたりするリスクを減らせます。

共同編集はリアルタイムでの編集共有ができるため、離れた場所にいるメンバーとも同時に作業できます。コメント機能や修正履歴を活用すると確認作業がスムーズです。編集の競合が起きたときは、更新内容を確認して調整してください。

権限設定はプロジェクト開始時に決めておくと運用が楽になります。役割ごとのルールを明文化しておくと誤解が減ります。

フォルダ管理で素材を整理する方法

フォルダを使って素材を分類しておくと検索時間が減ります。プロジェクト別や用途別、クライアント別に分けると探しやすくなります。命名ルールを統一しておくとより効率的です。

よく使う素材はお気に入りやショートカットとしてまとめておくと便利です。古い素材はアーカイブしておくことで現行の資産を整理できます。定期的な整理整頓が運用の負担を減らします。

フォルダはアクセス権限と合わせて運用すると、安全に共有できます。初めにフォルダ構造を決めておくと後からの変更が少なくて済みます。

変更履歴からデザインを復元する方法

変更履歴を使えば過去のバージョンに戻すことができます。誤って内容を消してしまったときや、以前のレイアウトを参照したいときに役立ちます。復元は履歴一覧から希望のバージョンを選ぶだけで簡単です。

複数人で編集している場合は誰がどの変更をしたかも確認できます。重要な段階でのスナップショットを保存しておくと安心です。履歴機能は誤操作への保険として有効に使えます。

出力と公開の設定で失敗しない方法

書き出しや公開の設定を間違えると、画質や色味、ファイル形式でトラブルが起きやすくなります。用途に合わせた保存形式やカラー設定、圧縮の選び方を理解しておくと安心です。ここでは印刷やWeb、SNS向けの手順を分かりやすく説明します。

出力の前に使用用途を確認し、適切な形式と設定を選ぶ習慣を付けましょう。素材のライセンスや著作権にも配慮しておくと後で問題になりません。小さな確認で大きな手戻りを防げます。

透過PNGとSVGでの保存方法の違い

透過PNGは写真や複雑な画像で透明部分を扱うのに向いています。ピクセルベースなのでディテールのある画像をそのまま残せます。一方、SVGはベクター形式で拡大縮小に強く、ロゴやアイコン向けです。

保存の際は用途に合わせて選んでください。印刷や大判出力ではベクターが有利ですし、WebアイコンやロゴはSVGが軽くて使いやすいです。透過が必要ならPNGかSVGのどちらかを選ぶ場面を見極めましょう。

印刷向けにCMYKでデータを出力する

印刷用データは色味の差を抑えるためにCMYKでの出力が望まれることがあります。CanvaではRGBベースで作ることが多いですが、ダウンロード時に印刷用PDFなどの設定を選ぶことで印刷所向けのデータが作れます。

プリンターや印刷業者によって希望するデータ形式が異なるので、事前に確認しておくことが重要です。色の再現に不安がある場合は、小さな試し刷りを依頼して確認すると安心です。細かなカラー調整が必要な案件は、印刷前に業者に相談してください。

動画とアニメーションの書き出し設定

動画やアニメーションを出力する際はフレームレートや解像度を確認しましょう。SNSやWeb用は標準的な解像度で問題ないことが多いですが、高品質で納品する場合はより高い設定を選びます。ファイル形式(MP4など)も用途に合わせて選んでください。

アニメーションの長さやエフェクトは書き出し前に最終チェックを行うと、不要なカットや音声のズレを防げます。出力後は実際の再生環境で確認して問題がないかを確認してください。

SNSへ直接投稿する手順と注意点

CanvaからSNSへ直接投稿する場合はアカウント連携を行います。投稿内容と日時を設定すれば予約投稿も可能です。投稿前にプレビューで表示崩れやトリミング範囲を確認すると安心です。

各SNSで推奨される画像サイズや文字量が異なるため、事前に最適なフォーマットを選んでおくと見切れや切り取りを防げます。リンクやハッシュタグの入れ忘れにも注意してください。

コンテンツプランナーで投稿スケジュールを管理する

コンテンツプランナーでは投稿のカレンダー管理ができ、計画的な配信がしやすくなります。投稿内容を一覧で確認できるので、重複や抜けを防げます。チームで運用する場合は承認フローを決めておくと安心です。

投稿の効果を見ながらスケジュールを調整すると、より良い運用ができます。定期的に振り返って改善点を反映していくと効果的です。

ダウンロード時のサイズ変更と圧縮の使い方

ダウンロード時にサイズ変更や圧縮を使い分けると、用途に合わせたファイルを一発で用意できます。Web用は軽めに、印刷用は高解像度で保存するのが基本です。極端な圧縮は画質低下につながるので注意してください。

ファイルサイズが大きい場合は圧縮率を調整して容量を抑えつつ、画質を確保するバランスを探りましょう。複数の書き出し設定を保存しておくと、次回以降の書き出しが早くなります。

料金と契約のポイントを押さえる

Canvaには無料プランとProをはじめとする有料プランがあります。各プランの違いや支払い方法、トライアルや解約時の扱いを理解しておくと安心です。用途やチーム規模に合わせて最適なプランを選ぶとコスト面での無駄を減らせます。

契約前に自分の使い方を振り返り、必要な機能が含まれているかを確認してください。特にチームで使う場合はメンバー数や管理機能の有無で選ぶ基準が変わります。キャンペーンや年額割引もあるので比較検討すると良いでしょう。

無料版とCanva proの主な違いを分かりやすく

無料版は基本的なデザイン機能と一部の素材が使えますが、プレミアム素材や高度な編集機能は使えないことがあります。Proは素材の数が増え、背景除去やマジックリサイズなどの便利機能が利用可能になります。

チームで使う場合はPro以上のプランでブランド管理やテンプレート共有ができる点が大きな違いです。日常的に多くの素材や機能を使うならProの価値は高いと言えますが、たまにしか使わない場合は無料版で十分なこともあります。

Canva proの料金プランと支払い方法

Canva Proは月額または年額の支払いが選べます。年額プランは月額より割安になることが一般的です。支払い方法はクレジットカードや一部の地域で他の決済手段が利用可能です。チーム向けのプランはメンバー数によって料金が変わる形式もあります。

契約前に表示される料金と請求サイクルを確認して、予算に合わせたプランを選んでください。法人で使う場合は請求書払いなど別の手続きが必要になることもあります。

無料トライアルの申し込みと解約の流れ

無料トライアルはProの機能を一定期間試せる仕組みです。申し込みはアカウント作成後にトライアル開始を選ぶだけで始められます。解約は管理画面から行え、試用期間内に解約すれば料金は発生しないケースが多いです。

トライアル期間中に解約の手順や条件を確認しておくと、不要な課金を避けられます。期間終了前に通知が届く設定がある場合は活用してください。

解約後にデータがどう扱われるか確認する

解約後はPro限定の素材や機能にアクセスできなくなります。保存したデザイン自体は残りますが、一部の有料素材は表示やダウンロードが制限されることがあります。重要なデータは事前にダウンロードして保管しておくと安心です。

チームで使用している場合は、解約が他のメンバーにどう影響するかを確認しておきましょう。権限や共有設定の見直しが必要になることがあります。

チーム利用時の料金と管理方法

チーム利用ではメンバー数に応じた料金体系が適用されることが多く、管理者はメンバー追加や権限管理を行えます。請求先や支払い方法も一元管理できるため、経理面での管理が楽になります。

利用者の増減に合わせてプランを調整できる場合は、柔軟に運用できます。メンバーごとの役割やアクセス範囲を決めておくと安全に運用できます。

割引と年額プランでコストを抑える方法

年額プランは月額より割安になるケースが多いので、長期利用を予定しているなら検討に値します。学生や教育機関向けの割引、企業向けの交渉余地がある場合もあります。キャンペーン時期を狙うのも一つの手です。

コストを抑えるには、必要な人数や機能を見極めて適切なプランを選ぶことが重要です。不要なオプションを外して運用する方法も検討してください。

Canva proを使う際の注意点

Proの便利な機能を使う際は、素材のライセンスや使用範囲を確認することが大切です。有料素材や生成画像の扱いについてはルールを守ってください。チームでの運用では権限管理と共有ルールを明確にしておくとトラブルを避けられます。

また、自動生成やテンプレートに頼りすぎると独自性が薄れることがあるため、ブランドの個性を残す工夫も忘れないようにしましょう。定期的に見直して安全で効果的な運用を続けてください。

Canva proの機能を踏まえた選び方ガイド

Canva Proを選ぶときは、自分やチームの利用頻度、必要な機能、予算を基準に検討しましょう。頻繁に複数サイズで出力する、チームでブランド管理が必要、豊富な素材を使いたい、といった要件があるならProが向いています。一方、たまに使う程度であれば無料版でも賄えることがあります。

導入前にトライアルで操作感を確かめ、よく使う機能が含まれているかを確認してください。チーム導入の場合は運用ルールや権限の設計をあらかじめ作ると、導入後の混乱を減らせます。長期利用を見越すなら年額プランの検討もおすすめです。