マイGPTの作り方を初心者向けに解説!自分だけのAIを簡単に作成する手順と活用法

マイGPTとは何か特徴と基本を知ろう

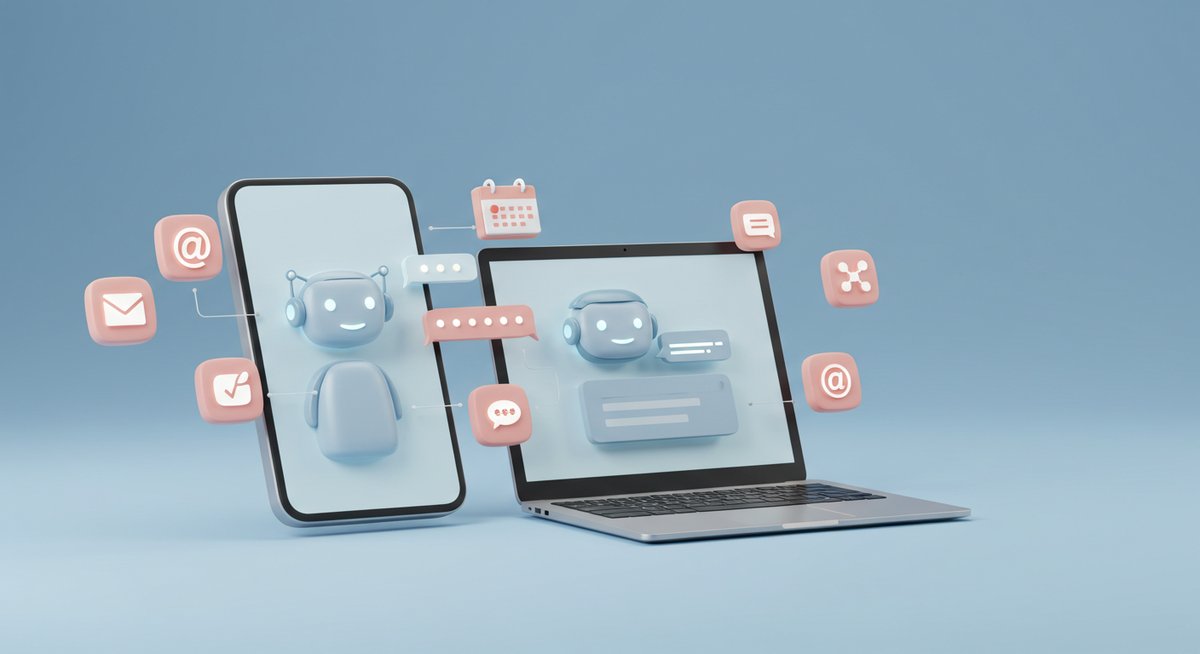

マイGPTは、自分の目的やニーズに合わせてカスタマイズできるAIチャットツールです。どのような特徴や仕組みがあるのか、基本を押さえてみましょう。

マイGPTの概要と仕組み

マイGPTは、OpenAIが提供するChatGPTの仕組みを使いながら、利用者自身が好きなテーマや用途に合わせてオリジナルのAIを作成できるサービスです。通常のChatGPTは汎用的な会話や質問対応が得意ですが、マイGPTでは特定の分野や用途に特化した会話やサポートを設定できます。

たとえば、商品説明に詳しいAIや、趣味の話題に特化したAIなど、さまざまな目的で自分専用のチャットボットを作れます。仕組みとしては、ChatGPTの「GPT Builder」というツールを利用し、キーワードやガイド、画像などを設定することで自動的にAIの話し方や得意分野を調整できます。自分の好みに合わせて、簡単にカスタマイズできるのが大きな特徴です。

オリジナルGPTを作るメリット

マイGPTを作成する最大のメリットは、自分や組織のニーズに合わせてAIの対応内容を変えられることです。標準のChatGPTでは対応しきれない細かな情報や、独自の表現を盛り込むことができます。

また、オリジナルGPTによって業務の効率化や情報整理が進みます。たとえば、社内の手順説明専用AIや、学習サポート用AIを用意すれば、複数人での利用や情報共有もスムーズになります。自分専用のツールとしてだけでなく、チームやグループで活用できる点も大きな魅力です。

活用シーンと利用者の声

マイGPTは、ビジネス・教育・趣味など多様な場面で活用されています。たとえば、営業資料の自動作成や業界用語の解説、語学学習サポートなど、用途は広がっています。

利用者からは「業務の手順が整理しやすくなった」「繰り返しの質問に自動で答えてくれるので助かる」といった声が聞かれます。また、グループ内での情報共有が簡単になったことで、コミュニケーションも円滑になったという意見も見られます。自分の課題や希望に合わせてAIを育てられる点が評価されています。

マイGPTを作成するための準備と必要なステップ

マイGPTを作るには、いくつか事前の準備や確認事項があります。手順を把握しておくことで、スムーズに作成を進められます。

必要なアカウントと有料プランの確認

マイGPTの作成には、OpenAIのアカウントが必要です。アカウントはメールアドレスで簡単に登録できますが、作成機能を利用するためには有料プランの契約が必要となります。

有料プランは「ChatGPT Plus」などが該当し、月額料金がかかります。プランに加入することでGPT Builderの全機能が使えるようになります。また、支払い方法やアカウント情報の登録も事前に済ませておくと、作成時に手間が省けます。

作成前に決めておくべきこと

作成前には、どのような目的でマイGPTを使いたいかを明確にしましょう。何を得意とするAIにするのか、ユーザーは誰か、どのような情報を扱いたいかを考えることがポイントです。

考えておくべき主な項目は以下の通りです。

・利用目的(例:手順案内、学習サポート、FAQ対応など)

・ターゲットユーザー(例:自分、家族、同僚など)

・扱う情報や話し方の特徴(例:丁寧な口調、専門用語を避けるなど)

これらを整理しておくことで、実際の作成作業がスムーズに進みます。

GPT Builderで用意されている主な機能

GPT Builderは、オリジナルGPTを作成するための専用画面です。主な機能には、AIの「個性」や「ルール」を設定する項目、タイトルやアイコンの選択、データの追加などがあります。

表で主要な機能を整理すると以下のようになります。

機能名 |内容 |役割

————–|————-|———————

プロンプト設定|AIの指示や話し方を決める|個性や行動パターンを作る

タイトル・アイコン設定|見た目や名前を決める|外見や印象を調整

知識データ追加|参考資料や情報を追加|特定分野の知識強化

これらを組み合わせることで、自分好みのAIが簡単に作れます。

マイgpt作り方の具体的手順とコツ

実際にマイGPTを作る際の流れやコツを押さえておくと、より完成度の高いAIができます。各ステップごとにポイントを見ていきましょう。

ChatGPTへのアクセスと作成画面の開き方

まず、OpenAIの公式サイトまたはChatGPTのページにアクセスします。ログイン後、メニューやダッシュボードから「GPT Builder」あるいは「Create a GPT」といった項目を探します。

この項目をクリックすると、作成画面が立ち上がります。画面内では、AIの性格や回答ルール、タイトルなどを順番に設定できるようになっています。直感的な画面設計なので、案内に従って進めれば初めての方でも迷いにくいです。

作りたいGPTの目的や特徴の設定

作成画面では、最初にAIにどのような役割を持たせるか決めます。たとえば「社内マニュアルを説明するAI」や「簡単な英会話を練習できるAI」など、具体的な目的を記入します。

また、AIの話し方や対応範囲も設定できます。専門的な言葉を避ける、やさしい口調にする、など細かい指示を書き込める欄があります。目的や利用者像を明確にイメージし、設定内容もシンプルで分かりやすい表現を心がけましょう。

タイトルやアイコンなど詳細設定のポイント

AIのタイトルやアイコンは、利用時の印象や使いやすさに影響します。タイトルは一目で内容が分かるような簡潔な表現が適しています。

アイコンはプリセットから選ぶことも、自分で画像をアップロードすることも可能です。親しみやすさや目的に合ったデザインを選ぶことで、他の人と共有する際にも分かりやすくなります。必要に応じて、説明文や注意事項も簡単に添えておくと親切です。

作成後の活用方法と注意点

マイGPTが完成した後は、活用方法や共有の仕方、注意するポイントを押さえておくと安心です。

公開設定と共有方法

作成したマイGPTは、自分だけの非公開設定や、特定のユーザーとの共有、全体公開など複数の公開範囲を選べます。設定画面で「公開範囲」や「共有リンク」オプションを調整してください。

共有したい場合は、「共有用リンク」を発行して、利用者に知らせるだけで簡単にアクセスしてもらえます。誰でも利用できる全体公開も可能ですが、内容によっては限定公開の方が安心できる場合もあります。

実際の活用例と応用アイデア

マイGPTは、さまざまな場面で役立ちます。たとえば、社内FAQ対応、趣味のレシピ相談、語学練習AIなどが実例として多く見られます。

他にも、イベント案内ボットや、学習教材の解説AIなど応用範囲は広いです。複数人でのプロジェクト管理や、個人の学習記録サポートなど、アイデア次第で新たな使い方も生まれます。まずは身近な課題解決から試してみるのがおすすめです。

セキュリティや情報漏えい防止の注意点

マイGPT作成時や運用時には、個人情報や機密情報の取り扱いに注意が必要です。とくに外部と共有する場合は、扱うデータに守秘性がないか再確認しましょう。

また、AIが意図せず重要な情報を回答しないよう、プロンプトや知識データの内容にも配慮します。公開範囲を細かく設定し、必要な場合はパスワードやアクセス権限を管理しておくと安心して利用できます。

まとめ:マイGPT作り方を知って自分だけのAIを活用しよう

マイGPTは、目的やアイデアに合わせて自分だけのAIを作成できる新しいツールです。準備や設定を押さえておけば、誰でも気軽に作成できます。

日常のちょっとしたサポートや業務の効率化、趣味の情報収集など、活用の幅も広がっています。安心して使うために、公開設定や情報管理にも注意しながら、自分だけのオリジナルAIを活用してみてください。