オプトアウトでChatGPTを安全に使うには?設定方法やメリット・注意点を解説

オプトアウトを活用したChatGPTの安全な使い方を理解しよう

ChatGPTを利用する際、情報の安全性を高めるためには「オプトアウト」という仕組みを理解することが大切です。これにより、安心してAIを活用できます。

ChatGPTのデータ学習とオプトアウトの基本を押さえる

ChatGPTはユーザーからの入力データを活用して、AIの回答精度を高めています。しかし、入力した内容が学習データとして用いられることで、知らないうちに個人情報や機密情報が保存されることもあり得ます。こうした背景から、ユーザー自らがデータの利用を制限できる「オプトアウト」という選択肢が用意されています。

オプトアウトとは「データの学習利用を拒否する」という意味です。設定をオンにすることで、自分のやり取りがAIの学習に使われなくなります。これにより、情報管理に不安がある人や企業でも、より安心してChatGPTを利用しやすくなります。まずは、この基本的な仕組みを押さえておきましょう。

ChatGPTのオプトアウトが必要とされる主な理由

オプトアウトが求められる背景には、個人情報や企業情報の漏洩リスクへの懸念があります。たとえば、社内プロジェクトの内容や顧客情報など、外部に知られたくない内容をAIに入力する場面は少なくありません。

また、一度AIの学習データに含まれると、万が一の情報流出時に対処が難しくなります。個人利用でも、住所や電話番号、パスワードのようなセンシティブな情報を誤って入力してしまうことも考えられます。このようなリスクを避けるために、オプトアウトの設定が役立ちます。

オプトアウト機能の仕組みとその効果

オプトアウトを有効にすると、ChatGPTはそのユーザーの入力データをAIの学習に利用しなくなります。これはサーバー側で処理され、ユーザーごとの設定として反映されます。なお、オプトアウトをしても通常のチャット機能や回答の利用は継続でき、AIの使い勝手が大きく変わることはありません。

この機能によって、ユーザーや企業はデータの管理において主導権を持つことができます。ただし、完全なデータ削除が保証されているわけではなく、運営側のポリシーや法律にも左右されるため、利用前には詳細を確認することが大切です。

ChatGPTのオプトアウト設定方法と具体的な手順

オプトアウトの設定は、ChatGPTの利用者が自分で簡単に行えます。ここでは主な方法や手順について、分かりやすく紹介します。

設定画面から学習をオフにする方法

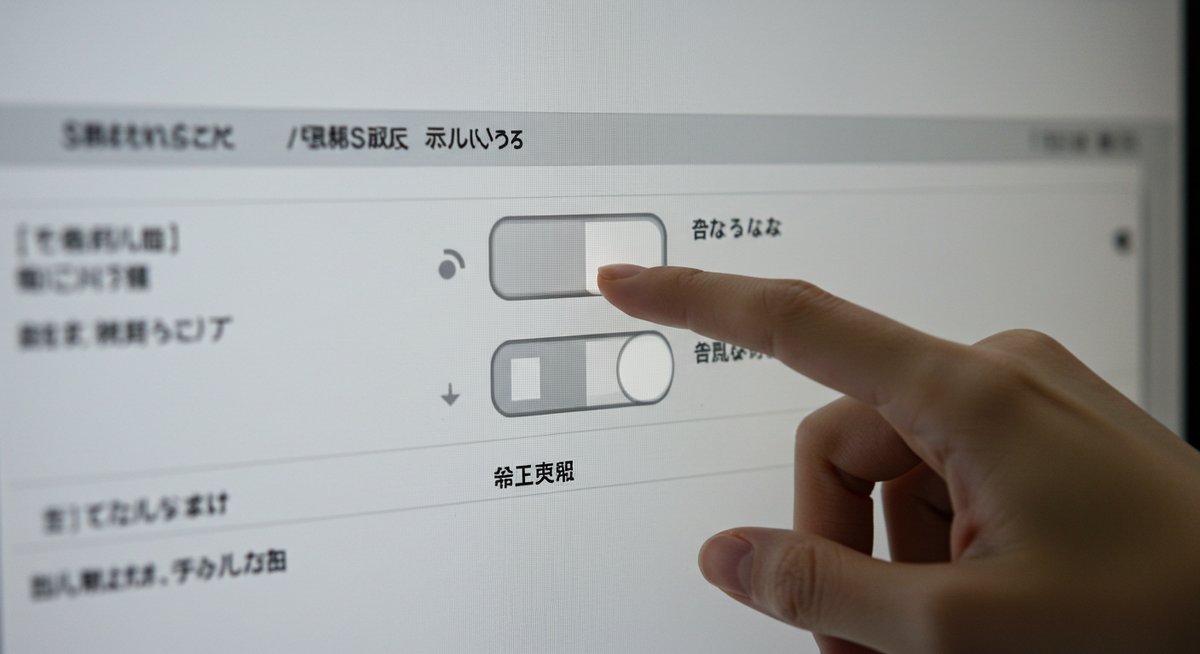

ChatGPTの多くのプランでは、アカウントの設定画面からデータ学習のオプトアウトが可能です。まず、ChatGPTにログインし、画面右上のユーザーアイコンをクリックします。次に「設定」や「データ管理」といった項目を選びます。

そこで「チャット履歴やデータの学習利用」をオフにするスイッチが表示されることが多いです。このスイッチをオフにすることで、以後の会話内容がAIの学習材料として使われなくなります。設定変更は即時反映されるため、不安な場合はこまめに確認しましょう。

プライバシーリクエストフォームを活用した申請方法

個別の相談や明確な証拠を残したい場合は、OpenAIが用意しているプライバシーリクエストフォームを利用する方法もあります。このフォームでは、データの学習利用停止や削除依頼、その他のプライバシーに関する要望を申請できます。

申請の際は氏名やメールアドレス、アカウント情報、具体的な要望内容を正確に記入することが大切です。書面でやり取りの証拠が残るため、企業や法人利用者にはとくにおすすめです。対応には数日かかることもありますが、確実性を求める場合はこの方法が適しています。

APIや法人向けプラン利用時のデータ学習の扱い

APIや法人プランを利用する場合、データ学習の扱いは標準プランと異なる点があります。多くの法人向けプランやAPI利用時は、デフォルトでデータがAIの学習に使われない設定になっていることが多いです。つまり、追加のオプトアウト手続きが不要なケースもみられます。

一方で、サービスによっては明示的な設定や契約書上での確認が求められる場合もあります。利用前には自社の利用規約やOpenAIの最新情報を必ず確認しましょう。特に複数のユーザーが同じAPIキーを利用する場合は、社内でのルール共有も重要です。

ChatGPTのオプトアウトによるメリットと注意点

オプトアウト設定には、データ保護の強化という大きなメリットがあります。ただし、使い勝手や今後の運用面で注意するポイントも存在します。

機密情報や個人情報の漏洩リスク軽減

オプトアウトを有効にすることで、ChatGPTでやり取りした内容がAIの学習材料として保存・利用されなくなります。これにより、個人情報や企業の機密情報が外部に漏洩するリスクを大きく抑えられます。

特にビジネスシーンでは、顧客情報や開発中のアイデアなどをAIに入力する機会が増えています。オプトアウトによって、これらの重要情報が第三者に分析・活用される可能性を減らすことができます。安心してAIを業務に取り入れるためにも、リスク管理の一環としてオプトアウトは有効な対策です。

回答精度や利便性への影響とデメリット

オプトアウトを行うと、個別の会話内容が今後のAIの学習に使われなくなるため、AIが成長する機会が減ります。これにより、今後より適切な回答や高度なサポートを得にくくなる可能性があります。

また、オプトアウト状態では過去のやり取り履歴を活用した細やかなサポートが受けられない場合もあります。以下のような点に注意が必要です。

・AIの回答が一般的な内容になりやすい

・個別のニーズに寄り添った提案が難しくなる場合がある

・一部機能が制限されることがある

利便性と安全性のバランスを考え、自分や組織に合った選択をすることが大切です。

オプトアウト後も残る情報管理上の注意点

オプトアウト設定後も、すべてのリスクがゼロになるわけではありません。たとえば、AIとの会話履歴が端末やサーバーに一定期間残る場合があります。また、第三者が端末にアクセスできる環境では、内部からの情報漏洩リスクが残ります。

情報管理上の注意点をまとめると下記の通りです。

| 注意点 | 内容 | 対策例 |

|---|---|---|

| ローカル保存 | 端末に履歴が残ることがある | 定期的な履歴削除 |

| アクセス権 | 他者がアカウントを利用可能 | パスワード管理徹底 |

| サービス側 | サーバー側保存の可能性がある | 利用規約の確認 |

このように、オプトアウト後も自分自身で情報管理を徹底することが重要です。

企業やビジネスで安全にChatGPTを活用するためのポイント

ビジネスでChatGPTを安全に活用するには、オプトアウト設定に加えて、社内体制やデータ管理の工夫も欠かせません。

社内ガイドラインや利用ルールの策定

AIの導入にあたっては、社内向けのガイドラインや利用ルールを明確に定めることが大切です。たとえば、入力してはいけない情報の具体例や、オプトアウト設定の義務付け、トラブル発生時の対応フローなどを事前に決めておきましょう。

ガイドラインの主な例は次の通りです。

・顧客情報や機密情報は入力禁止

・オプトアウトを必ず有効化

・定期的な利用状況の見直し

・情報漏洩時の社内連絡手順

これらを文書化し、関係者全員に周知徹底することで、不注意による情報流出を防ぎやすくなります。

セキュリティ対策やデータ管理の強化策

セキュリティ強化には、技術面と運用面の両方からのアプローチが大切です。たとえば、二段階認証の導入や、アクセスログの定期的なチェック、保存データの暗号化などが挙げられます。

また、AIサービスごとのポリシーを理解し、自社のシステムや業務フローに合わせてデータ管理の仕組みを整備しましょう。外部サービスと連携する場合は、連携先のセキュリティ基準も確認し、必要に応じて契約書で守秘義務を明記することも有効です。

従業員教育と継続的な運用見直しの重要性

ガイドラインや技術的対策だけでなく、従業員への教育も欠かせません。AI活用にともなうリスクや、入力内容への注意点を定期的に共有し、具体的な事例を交えた研修を実施しましょう。

また、運用を始めたあとも、トラブルや新たなリスクが発生しないか継続的な見直しを行うことが重要です。毎月や四半期ごとに運用状況を確認し、必要に応じてルールや体制をアップデートすることで、より安全な利用が実現できます。

まとめ:ChatGPTのオプトアウト設定で情報漏洩リスクを最小限にし安心して活用するために

ChatGPTを安心して活用するためには、オプトアウト設定を活用し、情報の取り扱いに注意を払うことが不可欠です。個人や企業がそれぞれのリスクとメリットを理解し、適切な設定やルールを整えることで、AIをより安全に利用できます。

万全な対策を講じつつ、日々の業務や生活のなかでChatGPTの便利さも享受し、安心できるAI活用を目指していきましょう。