会社でSNS運用をやりたくない社員の本音と対策とは?プライバシー・スキル不足・モチベ低下の理由と解決策

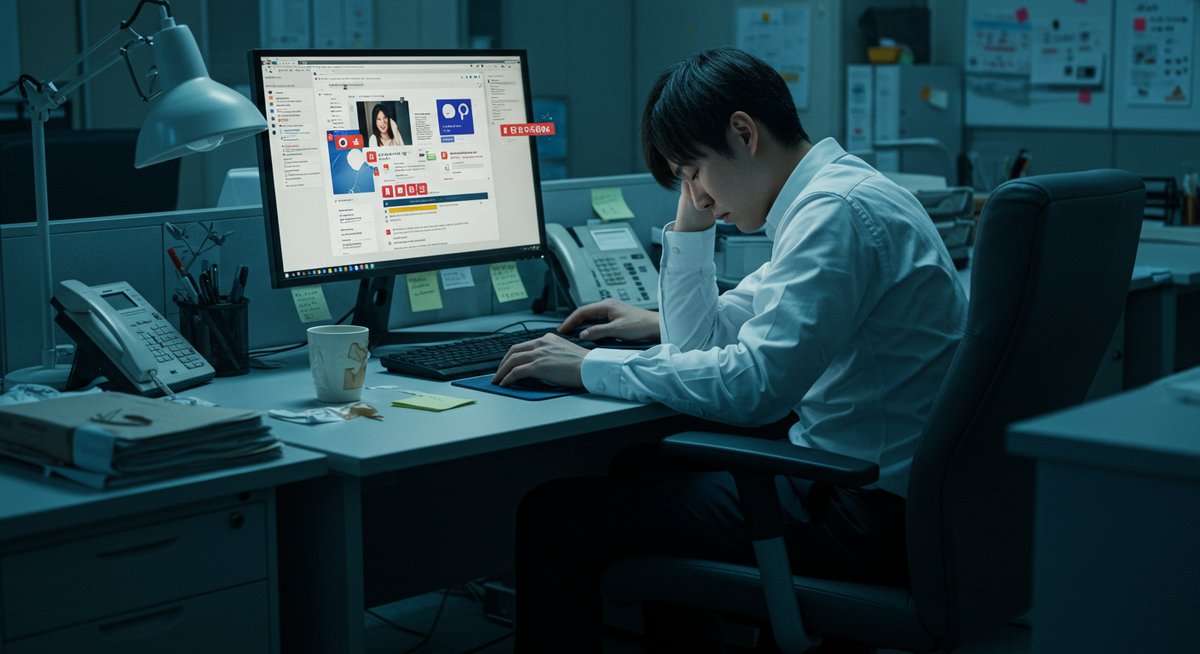

会社でSNS運用をやりたくないと感じる理由

会社でSNS運用を任されることに抵抗を感じる社員は少なくありません。その理由にはさまざまな悩みや不安が隠れています。

社員のプライバシーへの不安

SNS上で会社の情報発信を行う場合、社員の顔写真や名前が公開されることがよくあります。しかし、プライベートと仕事を明確に分けたいと考えている人にとって、自分の情報が社外へ発信されるのは不安の種となります。

さらに、SNS投稿がきっかけで個人的な連絡がきたり、過去の発言が掘り返されたりするケースも考えられます。そのため、プライバシーを守りたいと考える社員はSNS運用への参加をためらいがちです。

SNS運用に必要なスキルの不足

SNS運用には、わかりやすい文章力や写真・動画編集の知識、タイムリーな対応力が求められます。普段SNSをあまり使わない人や、業務外での投稿経験がない人は、こうしたスキルが自分に足りないと感じやすいです。

また、企業アカウントならではの注意点や、炎上を防ぐ配慮も必要です。これらを自分だけでこなせるか不安になり、SNS運用をやりたくないと感じる理由になっています。

強制によるモチベーション低下

SNS運用を一方的に任命されたり、業務として強制されたりすると、やらされている感が強くなります。このような状況では、投稿への意欲が下がり、結果的に質の高い発信ができなくなることがあります。

業務負担が増える一方で評価につながりにくい場合、不満がたまりやすくなります。SNS運用を楽しんでできる環境でないと、モチベーションの維持は難しいといえるでしょう。

会社がSNSを社員に任せる際に直面する課題

会社がSNS運用を社員に任せる場合、実際の業務や人間関係にさまざまな課題が発生します。どのような問題があるか見ていきましょう。

SNS運用の工数とリソースの問題

SNS発信には企画、投稿、コメント対応など多くの作業があります。一人で全てを行うのは現実的ではなく、通常業務と両立するには時間や人員が不足しがちです。

特に中小企業や少人数のチームでは、SNS運用のために他の業務が圧迫されることもあります。効率よく運用するためには、業務の棚卸しや担当者の負担軽減を考える必要があります。

炎上リスクやトラブルへの懸念

SNSでは、意図しない表現や誤った情報発信が大きな問題や批判につながることがあります。たとえば、世の中の流れや価値観に配慮しない投稿が炎上を招くこともあります。

炎上やトラブルが発生した場合、企業イメージの低下だけでなく、社員にも精神的な負担がかかります。こうしたリスクに備えた体制や教育が必要です。

社員間の不公平感やコミュニケーション摩擦

SNS運用の担当が一部の社員に偏ると、不公平感や不満が生まれやすくなります。たとえば、SNS担当者だけが目立ちやすくなる、逆に負担が増える、などの問題が起こります。

また、SNS運用をめぐって「誰がやるべきか」「評価はどうなるか」といった意見の対立が発生することもあります。円滑なコミュニケーションと役割分担が求められます。

会社がSNS運用を成功させるための対策

社員の負担を減らしつつ、会社としてSNS運用を効果的に進めるためには、いくつかの工夫が必要です。

適切なルールやガイドラインの整備

SNS運用をスムーズに進めるためには、あらかじめ投稿内容の基準や承認フローなどのガイドラインを用意しておくことが重要です。誰が見てもわかるルールがあれば、「これは投稿して良いのか」と迷うことが少なくなります。

具体的には、以下のような項目をガイドラインで定めます。

- 発信できる内容の範囲

- 個人情報や会社機密の取り扱い

- トラブルが起きた際の対応方法

明確なルールがあれば、担当者の心理的な負担も軽減されます。

SNS運用を得意とする人材や外部サービスの活用

社内にSNS運用が得意な人材がいる場合は、その人の強みを活かして担当してもらうのも一つの方法です。得意な人が主体的に取り組めると、投稿の質も向上しやすくなります。

また、外部のSNS運用代行サービスやコンサルタントを活用するのも有効です。専門知識を持つプロに任せることで、社内リソースを節約しながら、より安心してSNS運用を進めることができます。

社員の同意や意見を尊重する運用体制の構築

SNS運用を進める際は、担当者の希望や意見をしっかり聞くことが大切です。一方的に押し付けるのではなく、本人の同意を得てから役割を決めることで、納得感のある運用が可能になります。

社員から運用に関するアイデアや改善点を集めるため、定期的なミーティングやアンケートを実施するのも効果的です。こうした工夫によって、チーム全体でSNS運用に取り組む雰囲気が生まれます。

SNS運用をやりたくない社員への配慮と選択肢

SNS運用に抵抗を持つ社員に対しては、無理に担当を押し付けないことが重要です。配慮や選択肢を用意することで、より働きやすい環境がつくれます。

担当者の希望や適性を考慮した役割分担

SNS運用は、全員に同じように任せる必要はありません。得意・不得意や本人の意向を確認し、希望に合った役割分担を行うことが大切です。

たとえば、以下のような分担方法があります。

- 投稿作成が得意な人:コンテンツ制作担当

- コメント返信が得意な人:コミュニケーション担当

- アイデア出しが得意な人:企画担当

それぞれの適性を活かすことで、無理なくSNS運用を進めやすくなります。

SNS出演や運用の同意書作成によるトラブル防止

社員がSNSに登場する場合や運用を担当する場合は、あらかじめ同意書を作成しておきましょう。同意書には、掲載する範囲や写真の使用目的、取り消し方法などを明記します。

これにより、後から「知らなかった」「やりたくなかった」といったトラブルを防げます。会社と社員、どちらにとっても安心できる仕組みとなります。

SNSをやらない選択肢とそのメリット

SNS運用がどうしても苦手な社員には、無理に担当させず他の業務で力を発揮してもらう選択も可能です。業務の多様化により、得意分野で活躍できる環境を整えることが働きやすさにつながります。

SNSをやらないことで、プライバシーの確保やストレスの軽減といったメリットが得られます。社員一人ひとりの意向に合わせて役割を決めることで、チーム全体の満足度や生産性も向上しやすくなります。

まとめ:会社のSNS運用は社員の意見と適切な配慮が鍵

会社のSNS運用は、社員それぞれの考えや状況に合わせた配慮が大切です。画一的に進めるのではなく、本人の希望や意見を尊重しながら、適切なルール整備や体制づくりを行いましょう。

無理に担当を決めず、適性や同意を重視した役割分担や外部サービスの活用といった選択肢を持つことで、社員のモチベーションを保ちつつ、企業としての発信力も高めることができます。社員と会社双方にとって安心できるSNS運用を目指していきましょう。