接続詞の種類と正しい使い方を知って文章力をアップ!代表的な接続詞や選び方のポイントも解説

接続詞の基本と役割を理解する

接続詞は、文章や会話をわかりやすく伝えるために欠かせない言葉です。まずはその基本と役割を知ることが、伝わる文章への第一歩となります。

接続詞とは文と文をつなぐ言葉

接続詞とは、文章内で文と文、あるいは語句同士をつなげる役割を持つ言葉を指します。たとえば「そして」「しかし」「また」「だから」などが接続詞にあたります。これらの言葉を使うことで、内容の関係性や流れを明確にし、読み手に伝わりやすい文章を作ることができます。

一つの文だけでは伝えきれない情報も、接続詞でつなげることで、複数の考えや出来事を整理しながら表現できます。また、話の展開や視点の切り替えもスムーズに行えるため、文章が単調になりにくく、読みやすくなるという利点があります。

接続詞の主な役割と重要性

接続詞の主な役割は、文章全体の流れを作り、内容同士の関係を分かりやすくすることです。たとえば「だから」や「したがって」は原因と結果を、「しかし」や「けれども」は対比や逆の内容を示す役割を持っています。こうした言葉を適切に使うことで、論理的な説明や説得力のある文章構成が可能になります。

また、接続詞を使うことで読み手の理解を助ける効果もあります。内容の切れ目や話の転換を明確にすることで、読みやすさが向上し、誤解を防ぐことにもつながります。特に、ビジネスや学習の場面では、接続詞を正しく使うことが信頼性のある文章作成につながります。

接続詞と接続語の違い

接続詞と似た言葉に「接続語」がありますが、この2つはやや違いがあります。接続詞は、文と文あるいは段落を直接つなげる役割の言葉です。一方で接続語は、接続詞を含みつつ、接続詞以外のつなぎ言葉(たとえば「そのうえ」「さらに」「つまり」などのフレーズ)も指します。

接続語の中には、文をつなげるだけでなく、説明を補足したり要約したりする働きもあります。接続詞はその一部にあたり、より限定的な使い方となります。違いを押さえて使い分けることが、自然な文章作成につながります。

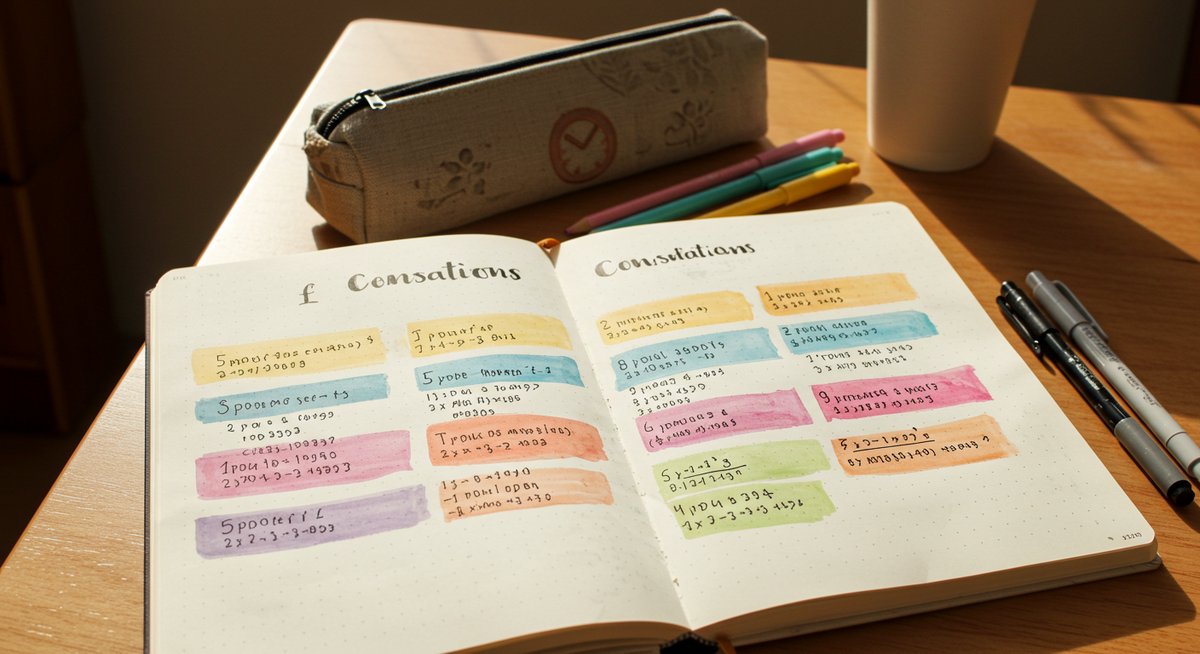

接続詞の種類ごとの特徴と使い方

接続詞にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や使い方があります。場面に応じて適切に選ぶことで、文章の印象や伝わり方が大きく変わります。

順接逆接並列など基本的な接続詞の種類

接続詞にはいくつかの基本的な種類があります。主なものは「順接」「逆接」「並列」「選択」です。順接は「だから」「それで」など、前の文が原因や理由となり、次の文がその結果や結論となる場合に使います。逆接は「しかし」「けれども」など、前の内容を受けて反対や対比となる内容を述べる際に使われます。

並列は「また」「そして」など、同じレベルの内容を続ける場合、選択は「あるいは」「もしくは」など、複数の選択肢を示す際に用いられます。これらの基本の接続詞を使い分けることで、文章の論理性や構成がしっかりと伝わるようになります。

説明補足転換など応用的な接続詞の使い方

応用的な接続詞には「説明」「補足」「転換」など、文章に深みや幅をもたせるものがあります。説明や補足では「つまり」「すなわち」「たとえば」などを使い、前の内容をさらに詳しく伝えることができます。これにより、複雑な内容も分かりやすく整理できます。

一方、話題を転換する際には「ところで」「さて」などの接続詞が役立ちます。急に話題が変わる場合でも、これらの言葉を挟むことで、読み手に違和感なく内容を伝えることができます。接続詞の使い方を工夫することで、文章の流れや論点をより明確に示すことができます。

代表的な接続詞の例とその意味

代表的な接続詞を表でまとめると、以下のようになります。

| 接続詞 | 種類 | 主な意味 |

|---|---|---|

| だから | 順接 | 原因・理由からの結果 |

| しかし | 逆接 | 前と反対・対比 |

| また | 並列 | 前の内容に続けて追加 |

このように、接続詞ごとに示す関係や意味が異なります。目的や文章の流れを意識して使い分けると、より分かりやすい表現になります。また、使い慣れた接続詞だけでなく、さまざまな種類の接続詞を覚えておくと、表現の幅が広がります。

接続詞を使いこなすためのポイント

接続詞は便利ですが、使い方次第で伝わり方や印象が変わります。ここでは、効果的に接続詞を使いこなすためのコツや注意点を紹介します。

使いすぎを避けるための注意点

接続詞は文章をわかりやすくするために役立ちますが、多用すると逆に読みづらくなることがあります。たとえば、1文ごとに必ず接続詞を入れてしまうと、文章が単調になりやすく、冗長な印象を与えてしまいます。また、同じ種類の接続詞ばかりを繰り返すと、読者の注意が散漫になりがちです。

接続詞を使う際は、必要な場面だけに絞って使用することが大切です。文章のつながりが自然に伝わる箇所や、話題をはっきり切り替えたい部分などで意識的に使うと、文章の質が高まります。不要な接続詞は削り、読み返しながら調整することもポイントです。

敬語やビジネス文書での接続詞選び

ビジネス文書やメールなど、丁寧な表現が求められる場面では、接続詞の選び方にも注意が必要です。たとえば、「だから」よりも「そのため」「したがいまして」といった接続詞を使うことで、より丁寧で適切な印象を与えることができます。

また、「しかし」よりも「ただし」「なお」などを使うと、柔らかく控えめな表現になります。敬語や丁寧な言い回しと組み合わせて、相手に配慮した接続詞を選ぶことが、信頼感や好印象につながります。ビジネスシーンでは、内容や相手との関係を意識して使い分けることが重要です。

文章の流れを意識した接続詞の選び方

文章の流れを自然にするには、接続詞の選び方が欠かせません。たとえば、話が進む順番や内容の関係性を考えながら、適切な接続詞を配置すると、読者が内容をスムーズに理解できるようになります。

また、内容が複雑な場合は、「まず」「次に」「最後に」といった接続詞を使って段階を示すと、説明が分かりやすくなります。一方で、内容の対比や補足など、伝えたい意図に合わせて接続詞を選ぶことも大切です。文章全体の流れやリズムを意識して、読みやすさを心がけると良いでしょう。

接続詞の学び方と実践的な練習方法

接続詞を自在に使いこなすには、基礎知識だけでなく、実践的な練習が重要です。日常の中で少しずつトレーニングを取り入れていきましょう。

例文を活用した接続詞の習得法

効果的に接続詞を覚えるためには、例文を参考にする方法があります。たとえば、同じ内容でも接続詞を変えてみることで、文章の雰囲気や伝わり方がどのように変化するかを体感できます。また、実際の会話や文章から接続詞を抜き出して、自分でも使ってみると理解が深まります。

さらに、暗記だけでなく、自分の言葉で短い文章を作り、接続詞を使ってつなげてみる練習も効果的です。繰り返し練習を行うことで、自然に適切な接続詞を選べるようになっていきます。

練習問題や校正ツールの活用方法

接続詞の使い方を磨くには、練習問題や校正ツールも役立ちます。市販のドリルや問題集を使って、適切な接続詞を選ぶ練習をすると、パターンごとの使い分けが身につきます。

また、文章作成後に校正ツールを使うと、接続詞の使いすぎや誤った使い方を自動的にチェックできます。これにより、改善点が分かりやすくなり、自分の弱点を見つけやすくなります。簡単な方法としては、無料の日本語校正ツールを活用したり、ワープロソフトの文章校正機能を使うのも良いでしょう。

接続詞の使い方を学ぶおすすめの参考書

接続詞の使い方をさらに深く学びたい場合は、参考書や書籍を活用するのもおすすめです。たとえば、次のような書籍が役立ちます。

- 「日本語の接続詞使い方辞典」

- 「書き方が変わる!日本語表現トレーニング」

- 「伝わる文章の書き方入門」

これらの本は、実例や演習が豊富で、初心者から経験者まで幅広く役立つ内容が揃っています。本を参考にしながら、自分の文章にも取り入れていくと、確実にスキルがアップします。

まとめ:接続詞を理解して文章力を高めよう

接続詞は、文章全体の流れや論理を整え、読み手に分かりやすく伝えるために大切な役割を担っています。使い方を意識して練習することで、文章の質や説得力が着実に向上します。

種類や特徴を理解し、場面や目的に合った接続詞を選べるようになると、自分の伝えたい内容がより明確に伝わるようになります。日々の練習や参考書の活用を通じて、接続詞を上手に使いこなし、豊かな文章表現を目指していきましょう。